在人类智慧的星河中,名言警句如同璀璨的星辰,它们以最凝练的语言,承载着最深刻的人生哲理,这些跨越时空的箴言,并非总是华丽辞藻的堆砌,相反,许多流传千古的佳句都散发着一种“朴实美”——用最质朴无华的语言,道出最普遍、最真实的生命体验,掌握理解和运用这些名言的能力,无异于手握一把开启智慧宝库的钥匙。

探寻源头:理解名言的生命力

一句名言之所以能拥有持久的生命力,根源在于其深厚的出处、作者与创作背景,脱离了这些语境,名言便如同无根之木,失去了原有的光泽。

-

出处与作者: 每一句名言都带有其创造者的独特印记,我们读到“俯首甘为孺子牛”,自然会联想到鲁迅先生那深沉的家国情怀与对青年的殷切期望,了解鲁迅作为文学家、思想家和革命家的身份,才能深刻体会这句诗中所蕴含的奉献与牺牲精神,同样,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的磅礴正气,与文天祥这位民族英雄的悲壮人生紧密相连,认识作者,就是理解名言精神内核的第一步。

-

创作背景: 这是名言诞生的土壤,杜甫写下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”时,正身处唐朝由盛转衰的动荡时期,亲眼目睹了社会的巨大不公,了解了安史之乱前后民不聊生的社会现实,我们才能感受到诗句中那沉郁顿挫的批判力量与人道主义关怀,背景知识为朴实的语言注入了具体的历史内容和情感张力,使其超越简单的字面意思,成为时代的一面镜子。

运用之道:让名言为己所用

理解了名言的来源,下一步便是学习如何恰当地运用它们,好的运用,能让文章画龙点睛,让言谈增色生辉;而滥用或误用,则会显得生硬空洞。

-

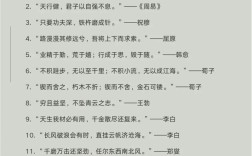

精准切入,切忌堆砌: 使用名言的首要原则是“恰当”,它必须与你要表达的观点、论述的主题高度契合,在文章开头,名言可以引出主题,奠定基调;在论证过程中,它可以作为有力的理论支撑;在结尾处,它能升华主旨,余音绕梁,切记,名言是为你的思想服务的工具,而不是内容的全部,通篇名言罗列,只会让读者觉得你在掉书袋,缺乏自己的见解。

-

阐释分析,建立桥梁: 引用名言之后,一定要有自己的阐释,这句名言为什么能支持你的观点?它在这个具体情境下有何特殊含义?简单地“扔”出一句名言而不作任何说明,往往会让读者感到突兀,在论述“坚持”的重要性时,引用荀子的“不积跬步,无以至千里”,紧接着就应结合实际情况,分析点滴积累的长期效应,从而在名言与你的论述之间建立起牢固的逻辑桥梁。

-

融入语境,自然流畅: 最高明的引用,是让名言与你自己的语言水乳交融,读起来浑然一体,这需要对名言有透彻的理解,并能灵活地化用其意,甚至在不改变原意的基础上进行适当的句式调整,以适应具体的语言环境,让名言成为你思想自然流露的一部分,而不是生硬地嵌入文中的“外来客”。

赏析手法:品味朴实的韵味

许多具有朴实之美的名言,在创作手法上同样精湛,只是这种精湛不露痕迹。

-

白描手法: 这是一种用最简练的笔墨,不加烘托渲染地描绘出鲜明形象的手法,如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,寥寥十字,没有华丽辞藻,仅通过几个简单的动作与景物,就将一种超然物外、恬淡自适的心境刻画得淋漓尽致,这种朴实,源于对生活本质的精准捕捉。

-

对比与映衬: 通过强烈的对比,使道理不言自明,鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,通过“横眉”与“俯首”、“千夫指”与“孺子牛”的鲜明对比,将对待敌人与对待人民的两种截然不同的态度表现得无比深刻,爱憎分明,撼人心魄。

-

比喻与象征: 将抽象的道理寓于具体、常见的事物之中,如“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,用宝剑需要打磨、梅花历经苦寒才能绽放芬芳,来比喻人才需要艰苦磨练才能成功,这个比喻如此贴切、通俗,使得深刻的道理变得易于理解和接受,这便是朴实美的力量。

名言警句的朴实美,在于它们用最经济的语言,击中了最广泛的情感与真理,它们源于生活,高于生活,最终又回归生活,指导生活,学习它们,不仅仅是积累一些漂亮的句子,更是与古今中外的智者进行一场深度对话,从中汲取人格的力量、思维的深度和面对生活的智慧,当我们能够真正读懂一句朴实名言的分量,并能在适当的场合巧妙地运用它时,我们自己的思想与表达,也必然会随之变得更加凝练和富有力量。