中华文明五千年积淀的智慧结晶,在国学经典中熠熠生辉,这些穿越时空的名言警句,不仅是古人思想精华的凝聚,更是指导现实生活的重要准则,从《论语》的处世哲学到《道德经》的辩证智慧,从史家绝唱到诗词歌赋,每句经典名言都承载着深厚的文化基因,掌握这些名言的正确解读与应用方法,不仅能提升个人文化素养,更能为现代生活注入传统智慧的力量。

探寻名言源头

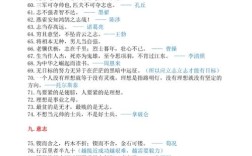

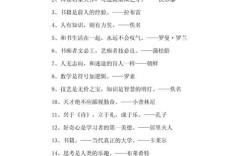

理解国学名言的首要步骤是追溯其本源。“天行健,君子以自强不息”出自《周易·乾卦》,体现了古人观察自然规律得出的处世之道,这句名言创作于西周时期,反映了先民对天体运行规律的认知,以及由此衍生出的人生准则,作者通过观察天体运行永不停歇的现象,提出了君子应当效法自然、奋发图强的道德要求。

<p>《论语》中“己所不欲,勿施于人”出自颜渊篇,记载了孔子与弟子仲弓的对话,这句话诞生于春秋战国时期,当时礼崩乐坏,社会秩序亟待重建,孔子基于“仁”的核心思想,提出了这一推己及人的黄金法则,其创作背景决定了这句话具有强烈的现实指导意义,旨在构建和谐的人际关系。</p>

<p>杜甫名句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”创作于安史之乱后,诗人亲身经历战乱流离,目睹民生疾苦,这种时代背景使得诗句超越了单纯的文学表达,成为忧国忧民情怀的深刻写照,了解这些创作背景,能够帮助我们更准确地把握名言的内涵与精神实质。</p>现代应用方法

国学名言在现代社会的应用需要把握三个要点:情境适配、内涵拓展与创新诠释,以“三人行,必有我师焉”为例,这句话不仅适用于传统教育场景,在现代职场、网络学习等环境中同样具有指导意义,选择合适的情境引用名言,能够增强表达的说服力和感染力。

<p>“工欲善其事,必先利其器”在现代应用中可以从具体工具延伸到方法论、技能培训等抽象层面,这种内涵的拓展使古老智慧焕发新的生命力,在团队管理中引用这句话,可以强调准备工作的重要性;在个人发展中运用这句话,可以突出持续学习的价值。</p>

<p>创新诠释不是随意曲解,而是在尊重原意的基础上进行时代化解读,比如将“和而不同”应用于跨文化交际,强调在保持各自特色的前提下寻求共识,这种应用方法既传承了传统文化精髓,又赋予了其现代意义。</p>艺术表现手法

国学名言之所以能够流传千古,与其精湛的艺术表现手法密切相关,对偶是常见手法之一,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,通过工整的对仗形式,将抽象的学习道理形象化,这种手法增强了语言的韵律美和记忆点。

<p>比喻手法在名言中运用广泛。“青,取之于蓝而青于蓝”通过色彩变化比喻学生超越老师,形象生动且寓意深刻,使用具体可感的事物来说明抽象道理,使名言更易于理解和传播。</p>

<p>用典是国学名言的另一特色,王勃在《滕王阁序》中化用冯唐易老、李广难封的典故,抒发了怀才不遇的感慨,恰当运用历史典故,能够在有限字数内蕴含丰富信息,增强表达的历史纵深感和文化底蕴。</p>有效学习方法

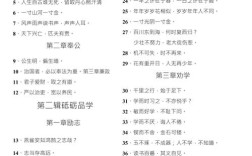

系统学习国学名言应当建立知识体系,按照历史脉络梳理名言发展历程,从先秦诸子百家到汉代经学、魏晋玄学、宋明理学,理解不同时期名言的特点与演变,这种系统性学习有助于把握国学思想的整体面貌。

<p>比较分析法能深化理解,将不同流派对同一主题的论述进行对比,比如儒家“仁者爱人”与墨家“兼爱”的异同,通过比较把握各家思想的特色与精髓,这种方法能够培养批判性思维,避免片面理解。</p>

<p>实践应用是检验学习效果的重要标准,在日常生活中创造性地运用名言,比如在家庭教育中融入“孟母三迁”的智慧,在个人修养中践行“吾日三省吾身”的方法,通过实际应用,将传统文化智慧转化为现实生活能力。</p>国学经典名言是中华民族的精神财富,其价值不仅在于语言的艺术性,更在于思想的深刻性,在信息爆炸的今天,这些经过时间检验的智慧结晶尤为珍贵,掌握正确的解读方法和应用技巧,让传统智慧在现代社会焕发新的生命力,是我们这一代人的文化使命,通过持续学习和实践,每个人都能从国学名言中汲取营养,提升人生境界,传承文化基因。