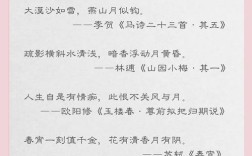

诗歌是语言的精粹,承载着人类最深刻的情感与智慧,从《诗经》的“关关雎鸠”到李白的“举杯邀明月”,每一首诗都是时代与灵魂的交响,要真正读懂一首诗,需从源头出发,理解其创作脉络、艺术手法与精神内核。

溯源:文字深处的历史回响

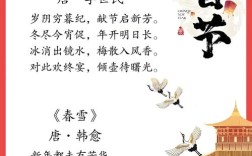

诗歌的诞生往往与特定历史环境紧密相连。《诗经》中的《黍离》以“彼黍离离”起兴,看似描写庄稼繁茂,实则抒发周朝大夫目睹故都荒芜的沉痛,若不了解平王东迁、西周覆灭的背景,便难以体会诗中“知我者谓我心忧”的苍凉,同样,杜甫《春望》中“国破山河在”的泣血之叹,唯有置于安史之乱的烽火中才能感知其重量。

词学发展更与时代变迁息息相关,南唐后主李煜的“问君能有几多愁”,原为宫廷宴乐而作,亡国后却成为血泪交迸的绝唱,这种从艳曲到哀歌的转变,正是个人命运与历史洪流碰撞的必然结果。

解人:笔端凝聚的生命体验

诗人的生平际遇是其创作的重要底色,陶渊明“采菊东篱下”的恬淡,源于对官场“不为五折腰”的决绝;苏轼“一蓑烟雨任平生”的旷达,是在乌台诗案的生死考验后淬炼而成,了解诗人的生活轨迹,如同掌握了解读其精神世界的密码。

李清照的词风演变尤为典型,前期“倚门回首,却把青梅嗅”的娇憨,与后期“寻寻觅觅,冷冷清清”的凄怆,形成鲜明对比,这不仅是个人从幸福到孤苦的情感记录,更是北宋灭亡、流离南渡的时代缩影在一位敏感女性心中的投射。

匠心:艺术手法的千般妙用

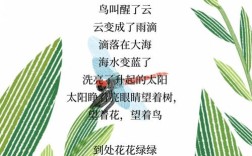

古典诗词的艺术成就体现在多种表现手法的娴熟运用,比兴手法在《诗经》中已臻化境,《关雎》以水鸟和鸣起兴,自然引出君子对淑女的思慕;屈原《离骚》以“香草美人”作比,构建起完整的象征体系。

对仗工整则彰显汉语的音韵之美,王勃“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,不仅画面和谐,更在平仄交错中形成音乐般的韵律,李商隐善用典故,《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”化用《庄子》哲理,使诗意更加含蓄深邃。

意境营造是诗词艺术的至高追求,王维“空山新雨后”营造出物我两忘的禅境;柳宗元“孤舟蓑笠翁”勾勒出遗世独立的人格形象,这些意境不仅美在文字,更在引发读者无限的想象与共鸣。

致用:古典智慧的当代价值

古典诗词在今日仍具有鲜活生命力,在个人修养方面,吟诵“天行健,君子以自强不息”可砥砺意志;品味“先天下之忧而忧”能培育担当,在教育领域,诗词的韵律之美有助于语言启蒙,其深刻内涵则滋养着人文素养。

创作实践上,传统技巧仍可借鉴,现代诗歌中意象的凝练、节奏的把握,都能从古典诗词中找到渊源,流行文化里,化用古诗词的歌词、影视台词屡见不鲜,证明这些千年文字依然能与当代心灵对话。

理解诗歌需要放下功利心,以心灵贴近文字,不必急于寻求标准答案,而应在反复吟咏中感受语言的温度,在历史语境里体会创作的初衷,在艺术手法间领悟审美的奥秘,每一首好诗都是一个完整的世界,等待有缘人的叩访与对话,当“床前明月光”照亮游子的夜晚,当“大江东去”激荡起胸中豪情,我们便在与古人的精神往来中,拓展了生命的广度与深度。