独立精神与自由思想

这是陈寅恪先生最核心、最广为人知的思想,也是他一生的写照。

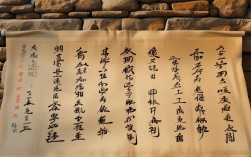

“独立之精神,自由之思想,千万世,共与评。”

- 出处:这是他为其恩师王国维纪念碑所撰写的碑文中的核心句子,被誉为中国现代知识分子的精神宣言。

- 解读:

- 独立精神:指学者不应依附于任何权力、学派或潮流,应保持内心的自主和清醒,不人云亦云,不为名利所惑。

- 自由思想:指学术研究的自由,可以自由地探索真理、提出新见、质疑权威,不受政治或意识形态的束缚。

- 千万世,共与评:表明这种精神的价值是超越时代的,其正确与否,需要历史长河的检验,而非由当权者或一时舆论来评判。

- 意义:这句话奠定了中国现代知识分子的人格基石,强调学术和人格的尊严高于一切。

“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏。”

- 出处:同样出自王国维纪念碑文。

- 解读:

- 俗谛:指世俗的见解、流行的观念、政治的教条等。

- 桎梏:指枷锁、束缚。

- 整句意思:读书人研究学问,其根本目的就是为了让自己的思想从世俗的偏见和束缚中解放出来,追求真理和智慧。

- 意义:强调了学术研究的纯粹性和超越性,学者应追求的是真理本身,而非迎合世俗或政治的需要。

对中国文化与历史的深刻洞见

陈寅恪先生对历史有着“了解之同情”的态度,主张在深刻理解古人所处环境的基础上进行评判。

“独立之精神,自由之思想,率吾民族进行之表。”

- 出处:与第一句同源,但此处更强调其对于整个民族的意义。

- 解读:他认为,一个民族要真正地进步和发展,其成员(尤其是知识分子)必须具备独立的精神和自由的思想,这是民族活力的源泉和标志。

“对于古人之学说,应具了解之同情。”

- 解读:

- 了解:首先要全面、客观地掌握历史事实,理解古人所处的时代背景、社会环境和思想观念,不能以今人的标准去苛求古人。

- 同情:在“了解”的基础上,设身处地地去体会古人的情感和思想,达到一种情感上的共鸣和理解。

- 意义:这是一种严谨的治学态度,反对简单粗暴的历史评判,主张历史的温情与敬意,他认为,没有“了解之同情”,就无法真正进入古人的世界,也就无法做出公允的学术判断。

“国可亡,史不可灭。”

- 解读:一个国家可能会因为种种原因而灭亡,但它的历史、文化和记忆绝不能被抹杀,历史是一个民族的身份认同和精神的根脉。

- 意义:这句话充满了对历史文化的敬畏和守护的决心,在动荡的年代,他坚持研究和著述,正是为了守护中华文化的“史脉”。

晚年的悲愤与坚守

在晚年,陈寅恪先生身处逆境,双目失明,但他依然以惊人的毅力坚持著述,其名言也多了一份沉郁悲壮的力量。

“一生负气成今日,四海无人对夕阳。”

- 解读:这句诗是他晚年心境的真实写照。

- 一生负气:“负气”指他一生坚守气节、不与世俗同流合污的耿直性格。

- 四海无人对夕阳:描绘了晚年的孤独景象,夕阳象征着他生命的暮年,而“四海无人”则表达了他知音难觅、高处不胜寒的悲凉,他坚守的精神,在当时的社会环境中曲高和寡。

- 意义:展现了一位知识分子在孤寂与苦难中,依然不改其志的孤高与风骨。

“盖世才华,绝代风流,我未敢自诩;然著书传世,以酬国家民族之恩,此心此志,死而后已。”

- 解读:这是一种自谦与决心的结合,他否认自己是“盖世”的才子,但他明确了自己的人生目标:通过著述来传承文化,报答国家和民族,这是一种知识分子的使命感,即使身处逆境,也矢志不渝。

陈寅恪先生的名言,核心是“独立精神,自由思想”,他的一生,是对这八个字最完美的诠释,他的话语不仅是学术的箴言,更是人格的丰碑,激励着后来的学人即使在困境中,也要保持内心的光明与尊严,坚守真理,守护文化的火种。