诗歌是语言艺术的精华,而炼字则是诗歌创作中最为精妙的技艺之一,古人云:“吟安一个字,捻断数茎须”,正是对炼字过程最生动的写照,在中国古典诗歌的长河中,炼字不仅是技巧的展现,更是诗人思想情感与艺术追求的集中体现。

唐代诗人贾岛在《题李凝幽居》中写下“鸟宿池边树,僧敲月下门”时,曾为用“推”字还是“敲”字反复斟酌,最终在韩愈的建议下选定“敲”字,这个“敲”字不仅打破了夜的静谧,更在声音的对比中强化了环境的幽静,成为炼字史上的经典范例,这种对字词的精心锤炼,正是诗歌魅力的重要来源。

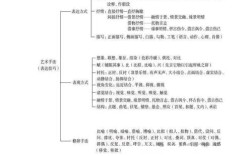

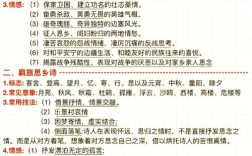

炼字的艺术首先体现在动词的运用上,杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的“溅”与“惊”,将诗人的悲痛情感投射于自然景物,使无情之物仿佛也具有了人的情感,王安石《泊船瓜洲》中“春风又绿江南岸”的“绿”字,经过十余次修改才最终确定,这个形容词活用为动词的用法,让春意盎然的景象跃然纸上。

形容词的锤炼同样重要,王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”的“直”与“圆”,以最简练的笔触勾勒出塞外壮阔的景象,这两个平常的字眼在特定的语境中,产生了震撼人心的艺术效果,展现了诗人对自然景观的敏锐观察和精准表达。

数词在诗歌中往往能产生意想不到的效果,齐己《早梅》中“前村深雪里,昨夜一枝开”,原为“数枝开”,经郑谷建议改为“一枝”,这一改动不仅更符合“早梅”的题意,也突出了梅花凌寒独放的高洁品格,数词的巧妙运用,使诗歌意境更为集中鲜明。

虚词的恰当使用能为诗歌增添韵味,李白《蜀道难》中“噫吁嚱”的感叹词,开门见山地营造出惊叹氛围,李清照《声声慢》开篇“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”中叠词的运用,将词人怅然若失、孤寂无依的心境表现得淋漓尽致。

炼字的精髓在于“以少总多,情貌无遗”,优秀的炼字能够达到“着一字而境界全出”的艺术效果,苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中写“乱石穿空,惊涛拍岸”,一个“穿”字写出山势的险峻,一个“拍”字描绘出浪涛的汹涌,寥寥数字便勾勒出壮丽的江山画卷。

炼字并非一味追求奇险,有时平常字眼在特定语境中也能焕发光彩,陶渊明《饮酒》其五中“采菊东篱下,悠然见南山”的“见”字,看似平常却意味深长,这个字准确地传达出诗人无意中抬头见到南山的自然情态,与全诗追求的“真意”相得益彰。

炼字要遵循“适如其境,恰如其分”的原则,字词的选择必须与诗歌的整体意境、情感基调相协调,李煜《虞美人》中“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,以“一江春水”喻愁,既符合词人帝王身份,又将抽象的愁绪具象化,成为千古绝唱。

在现代诗歌创作中,炼字的传统依然具有重要价值,虽然现代诗歌在形式上更加自由,但对语言精准度的追求从未改变,每一个字词都应该是不可替代的,都应当为诗歌的整体效果服务。

掌握炼字技巧需要长期积累和用心体会,首先要广泛阅读经典作品,培养语感;其次要勤于练笔,在实践中提升;最后要学会推敲修改,追求完美,正如袁枚在《随园诗话》中所说:“一诗千改始心安”,优秀的诗歌往往是反复修改、精心锤炼的结果。

诗歌炼字是汉语独特魅力的集中体现,在这项古老而常新的艺术中,我们看到的不仅是对文字的精心选择,更是诗人对世界的深刻理解和对美的执着追求,每一个精炼的字词都像是一颗明珠,在诗歌的长河中永远闪耀着智慧的光芒。