诗歌语言高度凝练,一字一词常是作者反复推敲的结晶,承载着丰富意蕴,鉴赏诗歌时,对关键词语的品味剖析,是通往诗人内心世界与艺术境界的重要路径,这种对精当字眼的玩索,不仅能深化对单篇作品的领悟,更能提升整体的语言感知与审美能力。

中国古典诗歌素有“炼字”的传统,这一追求与汉语本身的特质紧密相连,汉语以单音节为单位,每个字都有独立的音、形、义,这种灵活性为诗人提供了极大的创造空间,自《诗经》、《楚辞》始,诗人便注重语言的锤炼,至唐代,杜甫“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”,贾岛“推敲”的典故,更是将炼字推向自觉与极致的艺术境界,宋代王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,历经十余次修改,终成千古名例,可见古人用心之深。

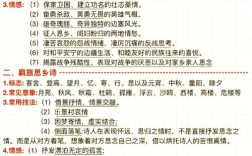

炼字的艺术,体现在多个层面,首先是精准描摹物态,一个精当的动词或形容词,往往能赋予静态事物以动态生命,或准确捕捉其细微特征,如王维《使至塞上》“大漠孤烟直,长河落日圆”,“直”字写出烽烟在广袤无风沙漠中劲拔向上的姿态,“圆”字则赋予落日温暖苍茫的几何美感,共同构建出塞外雄浑寥廓的图景,其次是深入传达情意,词语是情感的载体,精心选择的字眼能直击人心,强化诗歌的感染力,李煜《虞美人》“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,一个“愁”字本已点明,但以“一江春水”为喻,用“流”字将抽象无形的哀愁具象为汹涌澎湃、无止无休的洪流,其亡国之痛便显得沉重无比,再者是精心营造意境,意境是情景交融的艺术空间,关键词语常是意境的凝聚点,陶渊明《饮酒》“采菊东篱下,悠然见南山”,“见”字看似平常,却精准传达出诗人采菊时不经意间抬头,南山秀色自然映入眼帘的闲适心境,与“望”字刻意寻求的意味迥然不同,完美契合了物我两忘的意境。

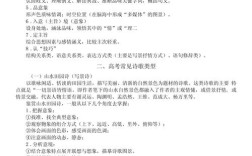

要有效解答炼字鉴赏题,需掌握系统的方法,首要步骤是准确识别并解释该字的字面含义,以及在诗句中的具体语境义,有时还需点明其词性特点,如是否为动词、形容词或活用词,接下来是呈现该字所描绘的生动画面或具体形象,通过联想和想象,将抽象的语言转化为可感的意象,核心环节在于深入剖析该字的表达效果,这需要从多个角度切入:它如何增强描写的生动性、形象性?如何更深刻地传达诗人的情感?对营造诗歌的整体意境起到了何种作用?是否化静为动,或化抽象为具体?在组织答案时,应力求条理清晰,将以上分析串联成一段连贯、精准的赏析文字,避免堆砌术语,做到言之有物,析之成理。

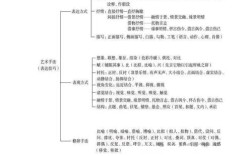

炼字的手法丰富多样,常见的有几种类型,动词的锤炼尤为关键,一个精准的动词能瞬间激活全句,如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,“穿”、“拍”、“卷”三个动词,分别写出山崖的陡峭高耸、波涛的猛烈冲击和浪花的翻卷形态,共同渲染出古战场雄奇壮丽的景象,形容词的着重运用,则能凸显事物的性质状态,增强画面的色彩感和氛围感,王勃《滕王阁序》“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,“秋水”与“长天”通过“一色”相连,营造出浑然一体、无限开阔的境界,虚词的巧妙穿插,虽不表实在意义,却能疏通文气,传达曲折情感,展现语气神态,李白《梦游天姥吟留别》“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,“安能”二字以反问语气,将诗人蔑视权贵、追求自由的人格力量喷薄而出,极具感染力,词类活用也是常见手法,如形容词动用、名词作状语等,能收到新颖奇特的表达效果。

对关键词语的鉴赏,绝不能脱离诗歌的整体,字与句、句与篇是一个有机的生命体,孤立地赏字,犹如拆碎七宝楼台,不成片段,必须将所炼之字放回诗句中,结合全篇的主旨、情感基调与艺术风格进行综合考量,了解诗人的创作风格与时代背景也至关重要,李白诗歌的飘逸豪放,用字常大胆奇崛;杜甫作品的沉郁顿挫,用字则讲究深刻凝练,知人论世,方能更准确地把握炼字的深层意涵。

品味诗歌的精妙字词,如同与古代诗人进行一场跨越时空的对话,这个过程,是审美能力的磨砺,也是文化修养的积淀,当我们能够敏锐地感知“红杏枝头春意闹”的“闹”字带来的盎然生机,体会“云破月来花弄影”的“弄”字传达的幽微情态,便真正步入了古典诗歌艺术的殿堂,感受到千年文字背后不竭的生命力与永恒之美。