诗歌是中华文化的瑰宝,也是初中语文学习的重要组成部分,掌握诗歌鉴赏方法,不仅能提升文学素养,更能帮助学生在考试中游刃有余,今天我们就来系统梳理诗歌答题的实用技巧。

知人论世:理解诗歌的创作背景

每首诗歌都诞生于特定的历史环境,承载着作者独特的人生经历,了解这些背景信息,是解读诗歌的第一步。

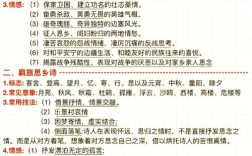

唐代诗人杜甫的作品被称为“诗史”,这与他生活在盛唐转衰的时期密切相关,安史之乱前后,他目睹了百姓流离失所,创作了“三吏三别”等作品,如果了解这个背景,读到“朱门酒肉臭,路有冻死骨”时,就能深刻体会其中蕴含的社会批判精神。

宋代女词人李清照的词风明显分为前后两期,前期生活优渥,词作清新婉约;后期经历国破家亡,词风转为沉郁悲凉,理解她的人生轨迹,才能准确把握“寻寻觅觅,冷冷清清”中蕴含的深重愁苦。

细读文本:抓住诗歌的关键要素

诗歌语言凝练,每个字词都经过精心锤炼,阅读时需要特别关注以下几个要素:

意象是诗歌的灵魂,古人常借物抒情,形成了固定的意象系统:明月象征思乡,杨柳代表离别,菊花寓意高洁,梧桐暗含愁绪,看到这些意象,要立即联想到它们承载的文化内涵。

诗眼是诗歌中最传神的字词,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,都是经过反复推敲的诗眼,找到诗眼,就找到了理解诗歌的钥匙。

典故的运用能增加诗歌的内涵,李商隐擅长用典,“庄生晓梦迷蝴蝶”化用庄子典故,表达人生如梦的感慨,遇到典故,需要结合原典来理解作者的用意。

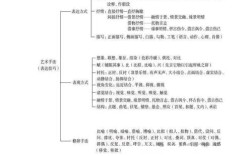

把握技巧:分析诗歌的艺术手法

诗歌运用多种艺术手法来增强表现力,常见的有:

抒情手法包括直抒胸臆和间接抒情,李白“安能摧眉折腰事权贵”是直接表白,而李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”则是通过比喻来抒情。

描写手法中,虚实结合最为常见,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》既写眼前之景,又写历史人物,虚实相生,拓展了意境空间,动静结合、细节描写等手法也值得关注。

修辞手法在诗歌中运用广泛。“飞流直下三千尺”是夸张,“感时花溅泪”是拟人,“春蚕到死丝方尽”是双关,识别这些修辞手法,能更好地体会诗歌的艺术魅力。

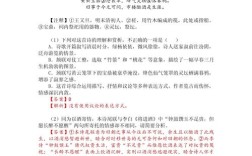

规范答题:掌握科学的答题步骤

面对诗歌鉴赏题,建议按照以下步骤进行:

首先仔细阅读题目,明确考查方向,是分析意象、赏析句子,还是探究情感?带着问题去读诗,能提高答题的针对性。

接着通读诗歌至少两遍,第一遍把握大意,第二遍寻找答题线索,注意标题、注释等提示信息,这些往往是解题的关键。

组织答案时要条理清晰,采用“观点+分析”的模式:先明确自己的看法,再结合诗句具体分析,比如赏析句子,可以从内容、手法、效果三个层面展开。

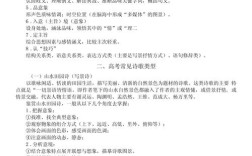

分类突破:针对不同体裁重点把握

不同体裁的诗歌各有特点,需要区别对待:

山水田园诗以王维、孟浩然为代表,多描写自然风光,表达对田园生活的向往,赏析时要抓住景物特征,体会诗人的情感寄托。

边塞征战诗以高适、岑参为代表,既有塞外风光的壮美,也有戍边将士的豪情与乡愁,理解这类诗歌,需要结合唐代的边塞历史。

咏物言志诗往往托物言志,于谦《石灰吟》借石灰表达坚贞品格,赏析时要抓住物与志的相似点。

送别怀人诗以离愁别绪为主题,王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,在朴素语言中蕴含深厚情谊。

勤于积累:建立个人的诗歌知识库

诗歌鉴赏能力的提升需要长期积累,建议准备一个笔记本,按朝代、作者、主题等分类整理,每学一首诗,就记录其背景、名句、艺术特色等,日积月累,就能在头脑中形成系统的诗歌知识网络。

平时多读经典作品,培养语感,可以先从《唐诗三百首》入手,每天背诵一首,坚持三个月就能见到明显效果,朗读时注意抑扬顿挫,体会诗歌的韵律之美。

理解诗歌是个循序渐进的过程,初读可能只觉得语言优美,深入研读后,才能领略其中蕴含的深刻哲理和丰富情感,每次阅读都有新的收获,这正是诗歌永恒的魅力所在。

在实际答题中,要保持冷静,充分调动已有知识,如果遇到不熟悉的诗歌,不要慌张,运用所学方法,从字词、意象、手法等角度逐步分析,一定能找到正确答案。

诗歌学习不仅是应试的需要,更是与古人对话的珍贵机会,透过千年文字,我们依然能感受到李白“天生我材必有用”的豪迈,杜甫“安得广厦千万间”的忧思,苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,这些跨越时空的情感共鸣,才是诗歌带给我们的最宝贵财富。