春日的和风细雨,总让人想起那些穿越千年的诗行,当杨柳风拂过面颊,当杏花雨沾湿衣襟,那些沉睡在纸墨间的诗句便悄然苏醒,与我们的心跳共振,制作一份春天主题的诗歌手抄报,不仅是艺术的创作,更是与古人进行一场跨越时空的对话。

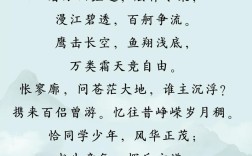

捕捉春光:精选经典春诗

要创作出有深度的春天诗歌手抄报,选诗是第一步,不同时代的诗人笔下的春天,呈现出各异的美学特质。

初唐杜审言的《和晋陵陆丞早春游望》开篇便道:“独有宦游人,偏惊物候新。”这位远离故乡的诗人,对季节变化格外敏感,他笔下“云霞出海曙,梅柳渡江春”的早春景象,既有壮阔的视野,又有细腻的观察,这种由个人情感升华至对自然之美的赞叹,正是唐诗的典型特征,将这首诗纳入手抄报,可配以江边初春的水彩画,墨色淡雅,意境悠远。

盛唐孟浩然的《春晓》则展现了完全不同的春日情怀。“春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。”这二十个字勾勒出春晨的慵懒与闲适,也隐含着对春光易逝的淡淡惋惜,孟浩然当时隐居鹿门山,这首诗是他自然生活的真实写照,手抄报上呈现这首诗时,可选用清新的字体,周围点缀飘落的花瓣,传递出诗中的闲适与微妙感伤。

宋代诗词在描写春天时,更注重理趣与哲思,苏轼的《惠崇春江晚景》是题画诗,“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”两句,既精准再现了画作内容,又赋予画面以温度与生命感,后两句“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”则是由画面引发的联想,展现了苏轼丰富的想象力和生活情趣,这首诗特别适合图文并茂的手抄报形式,可以模仿中国画的布局,将诗与画有机结合。

南宋朱熹的《春日》则是一首哲理诗。“等闲识得东风面,万紫千红总是春”表面写游春踏青,实则探讨儒家“仁”的思想境界,了解这一创作背景,就能明白为何诗人会说“胜日寻芳泗水滨”,因为春秋时孔子曾在泗水之滨讲学传道,在手抄报上呈现这首诗,可采用较为庄重的版式,配以万紫千红的春色图,体现诗中深意。

解构诗心:理解创作脉络

深入理解诗歌的创作背景与作者生平,能让手抄报内容更加丰富立体。

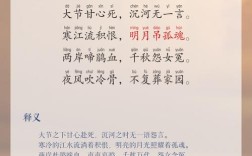

杜甫的《春夜喜雨》写于唐肃宗上元二年(761年)的成都,经历安史之乱的颠沛流离,杜甫在成都草堂度过了一段相对安宁的时光,诗中“好雨知时节,当春乃发生”不仅是对自然现象的描写,也暗含诗人对时代“甘霖”的期盼。“晓看红湿处,花重锦官城”的喜悦,源于诗人对生活细致入微的观察和体验,了解这一背景,就能明白为何一场春雨能让诗人如此欣喜。

李白的《春思》则以春日为背景,抒写闺中女子对远行丈夫的思念。“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”形成空间对比,暗示夫妻分离。“春风不相识,何事入罗帷”一句,以拟人手法写出女子对爱情的忠贞,李白一生漫游,这首诗可能作于他离家的某个春天,借女子口吻表达自己的漂泊之感。

白居易的《赋得古原草送别》写于贞元三年(787年),当时诗人仅十六岁。“野火烧不尽,春风吹又生”的千古名句,既是对自然现象的生动描绘,也象征着生命的顽强与希望的永恒,这首诗原题为“赋得古原草送别”,是一首练习性质的命题作文,却展现出少年白居易惊人的才华,将这些背景知识以简练文字呈现在手抄报上,能增加作品的深度。

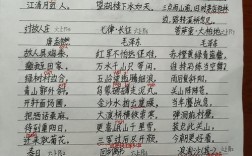

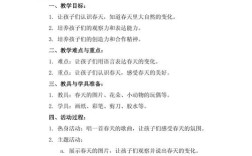

诗画交融:设计手抄报布局

一份出色的春天诗歌手抄报,需要在有限空间内平衡诗文、解读、插画和装饰元素。

在字体选择上,可根据诗歌风格搭配不同字体,杜甫《春夜喜雨》的沉郁顿挫,适合用稍显厚重的楷体;李清照《如梦令》的婉约清丽,则可用纤细的行书表现,标题字体应醒目大气,正文字体需清晰易读,大小层次分明。

插画风格要与诗歌意境协调,王维的《鸟鸣涧》“人闲桂花落,夜静春山空”适合水墨淡彩,营造空灵意境;杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”则可选用明亮的水彩,表现春日的生机勃勃,插图不必过于复杂,有时寥寥几笔,反能留下想象空间。

色彩运用上,春天主题以清新淡雅为主调,嫩绿、粉红、鹅黄、浅蓝都是不错的选择,但需注意色彩平衡,避免过于杂乱,可选定一两种主色,辅以相近色调,营造和谐统一的视觉效果。

版式设计要有呼吸感,留白与内容的分布要合理,每首诗之间可用简单的花纹或线条分隔,也可将诗文与解读、插画有机组合,形成一个个视觉单元,整个版面应有明确视觉引导,让读者能自然地从一元素过渡到下一元素。

技法探微:解析诗歌艺术

古典诗词中蕴含着丰富的艺术手法,理解这些手法有助于更深入地欣赏诗歌之美。

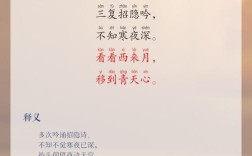

杜甫《春夜喜雨》中“随风潜入夜,润物细无声”的“潜”与“细”,精准捕捉春雨的特点,这种锤炼字词的功夫,正是诗家所谓的“炼字”,李清照《如梦令》中“知否?知否?应是绿肥红瘦”的对话形式,以及“绿肥红瘦”的独创性表达,展现出词人非凡的语言创造力。

苏轼《蝶恋花·春景》中“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”两句,表面伤春,实则蕴含人生哲理,这种由具体到抽象的升华,是宋词的典型特征,而李煜《虞美人》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的比喻,将抽象的愁绪具象化为滚滚东流的春水,成为千古绝唱。

对偶手法在春诗中尤为常见。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中数字对、动物对、颜色对、动作对的巧妙运用,构成工整而灵动的画面,了解这些艺术特点,不仅能让手抄报的解读更有深度,也能提升制作者自身的文学素养。

制作春天诗歌手抄报的过程,是一次美的历程,从选诗到布局,从解读到装饰,每一步都是与经典的对话,对春天的礼赞,当墨香与春色在纸面相遇,当诗心与画意在笔端交融,我们便在这方寸之间,留住了整个春天的诗意,这样的创作,不仅美化了一页纸,更滋养了一颗心。