在中国古典诗歌的浩瀚星空中,梧桐作为一种意象,如同一颗清冷而璀璨的星辰,跨越了千年的时光,始终散发着独特的魅力,它不仅仅是一种树木,更是诗人情感的载体,文化密码的凝结,要真正读懂梧桐在诗词中的意蕴,需要我们深入探寻其背后的文化脉络与艺术手法。

意象溯源:从现实到神话的升华

梧桐意象的源头,可以追溯到古老的典籍之中,最早在《诗经·大雅·卷阿》里便有“凤凰鸣矣,于彼高冈,梧桐生矣,于彼朝阳”的记载,这里,梧桐与凤凰这一祥瑞之鸟紧密相连,奠定了其高贵、祥瑞与非凡的基调,凤凰非梧桐不栖,这不仅是物性的选择,更是一种品格的象征,使得梧桐自诞生之初便带有一种孤高与贞洁的气质。

随着文化的演进,梧桐的特性被文人墨客进一步发掘,它树干挺拔,树皮光滑青翠,枝叶繁茂而有序,这些自然属性被赋予了人格化的内涵。《庄子·秋水》中提到:“夫鹓鶵发于南海,而飞于北海,非梧桐不止……”这里的鹓鶵(类似凤凰的鸟)与梧桐,共同象征着高士的品格与志向,非良木不栖,非明主不事,当梧桐进入诗歌领域时,它天然地携带了这份来自神话与哲学的“高贵”基因。

情感寄托:秋声与离愁的共鸣

诗歌是情感的藝術,梧桐之所以能成为经久不衰的意象,在于它完美地契合了文人悲秋、感怀、抒愁的心理模式。

其中最经典的运用,莫过于与“秋”的结合,梧桐叶片阔大,立秋之后,往往最先感知秋意而开始凋落,当秋雨滴落在梧桐叶上,其声清晰、疏落,更易激起人们的愁思,唐代诗人温庭筠在《更漏子》中写道:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦,一叶叶,一声声,空阶滴到明。” 这里的梧桐夜雨,不再是自然现象,而是离人彻夜难眠的苦楚心声,每一滴雨都仿佛敲打在心头。

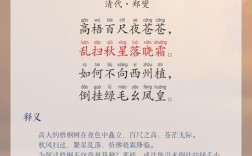

至若南唐后主李煜,其亡国之痛更是将梧桐的凄冷意蕴推向了极致,他在《相见欢》中悲吟:“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。” 一个“锁”字,将无形的秋意与有形的梧桐、深院融为一体,道尽了身陷囹圄、故国不堪回首的无限凄凉,此时的梧桐,已成为囚禁哀愁的具象化符号。

梧桐也常与爱情相关联,白居易在《长恨歌》中以“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”构成鲜明对比,用秋日梧桐的萧瑟,来反衬唐玄宗对杨贵妃绵绵无绝期的思念之情,这种由盛转衰的景物对照,极大地增强了情感的张力。

创作手法:情景交融的艺术典范

诗人运用梧桐意象的手法极为高超,主要体现在情景交融与符号化表达上。

融情于景,以景生情 诗人很少孤立地描写梧桐,总是将其置于特定的时空与情感氛围中,无论是李清照《声声慢》中“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的层层递进的愁绪,还是晏殊《清平乐》中“金风细细,叶叶梧桐坠”的静谧闲愁,梧桐都是触发情感、深化意境的關鍵媒介,诗人通过细腻的观察,将内心抽象的情感,投射到具体的梧桐形象之上,使读者能见其形而知其情。

符号化与典故化 经过无数诗人的吟咏,梧桐已经成为一个高度符号化的意象,看到梧桐,读者自然会联想到高洁的品格、孤独的心境、离别的哀伤以及时光流逝的无奈,这种符号性,使得诗人在创作时可以运用典故,以简驭繁,直接提及“凤栖梧”,读者便能领会到对人才或高尚品德的赞誉;提及“秋庭梧桐”,一种冷清寂寥的意境便油然而生,这种文化上的共识,极大地丰富了诗歌的内涵,也降低了沟通的成本。

品读与运用:如何在现代语境中理解梧桐

对于今天的诗歌爱好者而言,如何更好地欣赏和运用梧桐这一意象呢?

建立文化关联,当在古诗中读到梧桐时,应有意识地在脑海中调取其文化背景:它可能关联着高洁、爱情、孤独或秋思,结合整首诗的语境,判断诗人在此处想要强调哪一种或哪几种情感,从而更精准地把握诗作的灵魂。

体会画面与声音的结合,优秀的梧桐意象描写,往往兼具视觉与听觉效果,品味“雨滴梧桐”的声响,想象“深院锁清秋”的画面,调动全身的感官去沉浸于诗人所营造的世界,才能获得最深刻的审美体验。

对于创作者而言,学习其象征与寄托的手法,古典诗歌的意象运用,核心在于“寄托”,我们不必在现代诗中生硬地植入“梧桐”,但可以学习这种借物抒怀、托物言志的思维方式,找到属于这个时代的、能承载我们复杂情感的“现代梧桐”,或许是古典诗歌留给我们最宝贵的创作启示。

梧桐,这一抹摇曳在诗词丛林中的青影,承载了太多文人的欢笑与眼泪,它从神话中走来,在秋雨中低语,于月下沉默,最终在千年的吟诵中,凝固成中国诗歌史上一个永恒而动人的表情,理解它,便是理解了中国古典诗歌那份深邃的意境与绵长的心绪。