品味英语诗歌中的金色旋律

当第一片梧桐叶悄然飘落,当桂花的甜香漫过窗棂,我们便知道,那个充满诗意的季节已经到来,秋天在诗人笔下从来不只是自然更迭,更是情感的容器与哲思的镜像,英语诗歌中关于秋日的篇章,犹如一幅用文字织就的锦缎,将收获与凋零、欢欣与忧郁编织成耐人寻味的艺术结晶。

罗伯特·弗罗斯特与《未选择的路》的秋日哲思

“Two roads diverged in a yellow wood”(两条路在金黄树林中分岔),这可能是英语文学中最著名的秋日意象,弗罗斯特创作于1915年的这首诗,表面描绘秋林中的抉择,实则探讨人生道路的不可逆性,新英格兰乡村的秋景成为他哲学思考的最佳载体——金黄树林既是实景,也象征着人生中途的成熟阶段。

弗罗斯特的诗歌魅力在于将日常场景升华为永恒真理,他善于运用“谈话节奏”,让诗句如自然交谈般流淌,却在平实语言中埋藏深邃思考,阅读他的秋日诗作,不妨注意三个层次:视觉意象的精准描绘、情感氛围的渐进营造、哲学隐喻的巧妙设置,这种由实入虚的创作手法,让读者在感受秋色之美的同时,触发对生命本质的沉思。

济慈《秋颂》中的感官盛宴

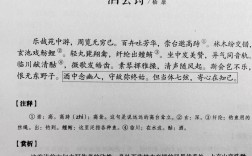

如果说弗罗斯特用秋景说理,那么济慈的《秋颂》则是一场纯粹的感官庆典,创作于1819年9月的这首颂歌,是英诗中最完满的秋日赞歌,当时济慈居住在温彻斯特,每日散步时目睹的秋收景象激发了他的创作灵感,与病痛缠身的个人境遇形成对比的是,诗中充盈着生命的丰盈:

“Season of mists and mellow fruitfulness,/ Close bosom-friend of the maturing sun”(雾霭与醇熟丰饶的季节,/催熟阳光的亲密挚友)

济慈调动了所有感官来描绘秋天:视觉上的“藤蔓绕茅檐”,味觉上的“苹果汁水充盈”,听觉上的“群蜂嗡嗡低吟”,这种全感官描写创造出立体的秋日体验,让读者仿佛置身于19世纪英国乡村的丰收现场,更精妙的是,他将秋天人格化为女神,时而坐在谷仓地上,时而酣睡在田埂旁,这种拟人手法赋予自然以生命温度。

雪莱《西风颂》中的秋日革命

与济慈的沉静赞美不同,雪莱笔下的秋天充满变革的力量。《西风颂》写于1819年秋,当时欧洲政治动荡,个人遭遇孩子抚养权官司的雪莱,将自然力量与革命激情融为一体,诗中的西风既是“秋日生命的气息”,也是“破坏者与保存者”。

“O wild West Wind, thou breath of Autumn's being”(啊,狂野的西风,你是秋日生命的呼吸)——开篇即定下磅礴基调,雪莱运用大量跨行诗句与澎湃节奏,模拟西风席卷大地的气势,诗中“枯叶如鬼魅遭驱赶”的意象,既写实又象征旧秩序;而“我愿成枯叶随你飘飞”则传递出诗人渴望融入变革洪流的心声。

英语秋诗的鉴赏方法

要深入理解这些秋日诗篇,需要掌握几个关键赏析角度:

意象系统的解读是首要环节,英语秋诗常构建两组对立意象:丰收的饱满与凋零的萧瑟,弗罗斯特的金黄树林、济慈的成熟果实代表前者;雪莱的枯叶、凋花则属于后者,优秀诗人往往能在同一首诗中平衡这两种特质,展现秋天的辩证本质。

声音与节奏的感知同样重要,济慈用绵长柔和的元音模仿秋日的慵懒;雪莱用爆破音与急促节奏表现西风的狂暴,朗读是体会这种音韵之美的最佳方式,只有通过声音,才能完全领会诗人精心设计的音乐性。

文化语境的还原不可或缺,弗罗斯特的新英格兰秋色承载美国实用主义哲学;济慈的英伦田园延续希腊颂歌传统;雪莱的狂风呼应欧洲启蒙思潮,了解创作背景,就像获得打开诗歌深层含义的钥匙。

秋日诗歌的创作启示

这些经典作品为诗歌爱好者提供了宝贵的创作借鉴,观察的深度决定作品的厚度,济慈对一草一木的细腻描写启示我们:伟大诗篇源于对自然最虔诚的注视,隐喻的恰当运用提升作品层次,弗罗斯特将具体物象转化为普遍真理的手法,展示了如何让个人体验触动集体心灵。

声音与意义的融合创造完整艺术体验,雪莱证明,诗歌不仅是意义的传递,更是声音的艺术,节奏与韵脚本身就是情感载体,这些大师提醒我们,真正的诗歌创作是全身心的投入,是感官、情感与理智的完美协作。

在这个信息爆炸的时代,这些经过时间淬炼的秋日诗篇犹如心灵锚点,它们提醒我们慢下来,像济慈那样凝视一颗挂露的果实,像弗罗斯特那样沉思林中的岔路,像雪莱那样感受变革的风暴,秋日诗歌的价值不仅在于文学成就,更在于它们为每个现代人提供了一种对抗生活碎片化的方式——通过诗意的透镜,我们重新学会专注、感受与沉思,在季节轮回中找寻生命的韵律,当我们在键盘上敲打字符时,这些金色的诗歌传统提醒着我们:真正打动人心的,永远是那些将个体体验与永恒自然相连的真诚书写。