窗外雨声淅沥,总在不经意间叩击心扉,这天然的韵律自古便是诗人灵感的源泉,承载着千百年来的情感与哲思,让我们循着雨声的节拍,走进诗歌的世界,探寻其中的创作智慧与鉴赏门径。

雨韵起时:自然与诗心的相遇

雨在诗歌中从不只是自然现象,王维笔下“空山新雨后”的清透,李商隐“巴山夜雨涨秋池”的缠绵,苏轼“一蓑烟雨任平生”的旷达——同样的雨滴,落在不同诗人的心湖,漾开的涟漪各有姿态。

这种将自然景象转化为情感载体的能力,是诗歌创作的核心,杜甫在《春夜喜雨》中捕捉“润物细无声”的细腻,不仅描绘了春雨的特性,更寄托了对万物滋养的赞美,诗人通过精准的意象选择,让雨脱离了单纯的物理存在,成为可以触摸的情感实体。

古典雨声:源流与技法

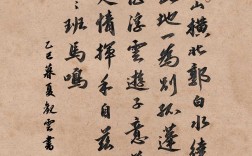

中国古典诗歌对雨的描写可追溯至《诗经》。“风雨如晦,鸡鸣不已”以简练笔法勾勒出环境氛围,也暗示了人物心境,这种借景抒情的手法,奠定了中国诗歌写景终归为抒情的传统。

唐代是雨声诗意的巅峰,杜甫擅长以雨写实,记录时代脉搏;李商隐偏好以雨写情,缠绕难解的情思;王维则用雨写禅,一滴雨水映照大千世界,这些差异源于诗人各自的生命经历与艺术追求。

了解创作背景,能让我们更深入地理解诗句,李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”写于国破家亡、丈夫病逝之后,那雨声不仅是自然声响,更是生命破碎的回音,知人论世,是打开诗歌内涵的钥匙。

现代雨韵:传承与创新

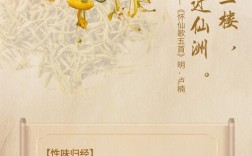

现代诗歌中的雨声同样丰富多彩,郑愁予《雨说》中,雨是“大地盼望的使者”,带着温柔的抚慰;余光中的《听听那冷雨》里,雨是连接古今的丝线,串起文化乡愁。

现代诗打破了格律束缚,却延续了古典诗歌的意象传统,诗人洛夫写道:“雨落在每个人的生命里/却发出不同的回声”,这既是对物理现象的描绘,也是对人生境遇的哲思。

创作现代诗时,可以借鉴古典诗歌的凝练,同时融入现代语言的表现力,不必拘泥于传统意象的固定含义,而应寻找个人化的表达方式——你窗前的雨,与你祖先窗前的雨,落下的是同样的水分子,却可能唤起完全不同的情感。

创作之门:从听到写的实践

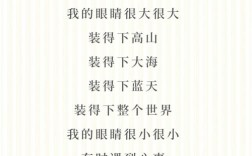

想写出打动人心的雨声诗句,首先要学会聆听,闭上眼睛,分辨大雨的磅礴、细雨的轻柔、骤雨的急促、连绵雨的耐心,每种雨声都对应着不同的情感状态。

接着是寻找新鲜比喻,与其重复“雨像断线的珠子”,不如思考:今天的雨像什么?像无数透明的指尖敲击玻璃?像天空在絮语?像时间的秒针在加速?

意象组合也至关重要,单独写雨可能流于平淡,但将雨与特定场景、物品结合,便能产生化学反应——雨打芭蕉、雨溅青石板、雨模糊了窗外的路灯、雨淋湿了未寄出的信,这些组合创造了独特的氛围。

控制节奏是诗歌的音乐性所在,写大雨可用短促有力的句子,写细雨可用绵长舒缓的句式,让语言形式与内容相得益彰。

雨声入诗:鉴赏的多元视角

欣赏雨声主题的诗歌,可从多个角度切入,首先是感官体验——诗句是否唤起了你对雨的听觉、视觉甚至嗅觉记忆?其次是情感共鸣——诗中的雨是否触动了你某段相似的经历?再者是思想深度——雨是否被赋予了超越本身的象征意义?

不同文化对雨的解读也各具特色,在中国传统中,雨常与愁思相连;在日本俳句中,雨可能暗示季节变换;在西方诗歌里,雨有时代表净化与重生,了解这些文化差异,能丰富我们的解读维度。

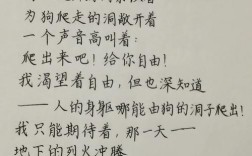

雨中行:个人体验与诗歌生长

诗歌终究源于生活,下次下雨时,不妨静坐窗前,拿出纸笔,记录当下的感受,不必追求完美,诚实写下所见所感,可能就是好诗的起点。

我习惯在雨天读诗,也习惯在雨天写诗,发现最打动人的诗句,往往不是那些华丽辞藻堆砌的篇章,而是真诚面对内心雨声的记录,每个人的生命中都下着不同的雨,把这些雨声转化为文字,便是诗歌存在的意义。

诗歌创作没有秘密,不过是将内心的雨声翻译成语言,而这场翻译,每个人都可以尝试,每个人都可能创造出独一无二的韵律,当你的笔尖在纸上滑动,仿佛雨滴落在大地,那便是诗歌最初的诞生。