诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年来的情感与哲思,它用最精炼的文字,构筑最辽阔的意境,要真正读懂一首诗,触摸其灵魂,便需要走入它的世界,了解其作者、其时代、其笔法。

溯源:探寻诗歌的来处与归处

每一首传世之作,都非凭空而来,它有其源头,亦有其流向。

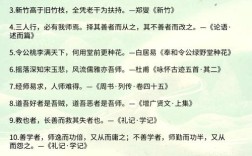

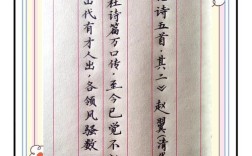

出处与源流 中国诗歌的源头,是《诗经》与《楚辞》。《诗经》的现实主义精神,“赋比兴”的手法,奠定了中国诗歌的基石;而《楚辞》的浪漫主义情怀,香草美人的象征体系,则开拓了另一片瑰丽的想象天地,后世的诗歌,无论是汉乐府的叙事、魏晋风骨、唐诗的格律、宋词的音韵,还是元曲的俚俗,皆可在此找到最初的影子。

了解一首诗的出处,是理解它的第一把钥匙,它属于哪个朝代?是古体诗还是近体诗?是婉约词还是豪放词?这些背景决定了诗歌的基本风貌与审美取向。

作者与时代 “知人论世”是解读诗歌的不二法门,诗人的生平经历、性格气质与其所处的时代背景,共同熔铸了诗歌的独特灵魂。

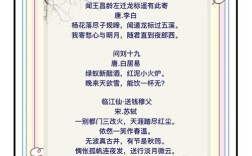

杜甫为何沉郁顿挫?这与他历经安史之乱,目睹民生疾苦的颠沛生涯密不可分,读他的“三吏三别”,若不了解那段血泪历史,便难以体会字里行间的锥心之痛,李白的飘逸豪放,则盛唐的开放与自信是其精神底色,其个人求仙访道的经历,又为诗作增添了奇幻色彩。

诗人的个人命运与时代脉搏同频共振,作品便是这共振留下的回声,当我们读到苏轼的“一蓑烟雨任平生”,若不联系其屡遭贬谪却始终旷达的人生,便只能读懂字面的潇洒,而无法领会其深处与命运和解的坚韧力量。

创作背景 一首具体诗作的诞生,往往由特定的事件或心境触发,这被称为“创作背景”或“本事”。

陈子昂的《登幽州台歌》,短短四句,却气象苍茫,它写于诗人随军出征、怀才不遇之时,当他登上古老的幽州台,眺望苍茫天地,古今兴亡、贤者难遇的孤独感瞬间奔涌而出,化作了这震撼千古的绝唱,了解这个瞬间,我们才能与诗人心意相通。

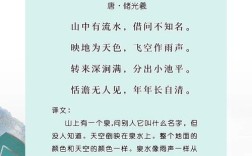

柳宗元的《江雪》,描绘了一幅极致的寒江独钓图,此诗作于他参与“永贞革新”失败后被贬永州期间,诗中所营造的绝对孤独、不与世俗同流的清高境界,正是他政治失意后内心世界的真实写照,背景,是打开诗人心扉的密钥。

品鉴:掌握诗歌的艺术法则

诗歌是语言的艺术,它通过独特的手法,将日常语言点石成金。

意象与意境 意象是诗歌的基本建构单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”不仅是天体,更是思乡的符号;“松竹梅”不仅是植物,更是高尚人格的象征。

多个意象组合,便营造出意境,意境是诗歌所呈现的整体艺术境界,是情景交融、能引发读者无限遐想的空间,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的密集铺陈,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日羁旅图便跃然纸上,意境全出。

修辞与手法 诗歌善用各种修辞手法来增强表现力。

- 比喻与象征: “问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(李煜),将抽象的“愁”化为具象的滔滔江水,使其可感可触。

- 用典: 援引历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵,辛弃疾的词中便大量用典,借古人之酒杯,浇自己之块垒。

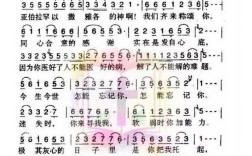

- 对仗与平仄: 这是近体诗(格律诗)的核心规则,对仗使诗句工整美观,富有节奏感;平仄的交错变化,则形成了汉语独特的音乐美,读杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,其形式上的工整与音韵的和谐,本身就是一种美的享受。

抒情与言志 中国诗歌有“诗言志”的传统,抒情,是抒发个人情感,如爱情、友情、离愁别绪;言志,是表达志向、抱负与哲理。

陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,是抒发个人闲适之情的典范;而文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,则是言志的绝唱,将个人的生死与家国大义紧密相连。

致用:让诗歌滋养当下生活

古典诗歌并非博物馆里的古董,它完全可以融入现代生活,成为我们精神的滋养。

- 提升表达: 在合适的场合,引用一句贴切的诗词,远比千言万语更有力量,表达壮志时,可说“会当凌绝顶,一览众山小”;宽慰友人时,可道“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”。

- 涵养性情: 在快节奏的现代社会,静心读一首王维的山水诗,能让我们暂离喧嚣,感受“行到水穷处,坐看云起时”的宁静与超然,诗歌是心灵的栖息地。

- 审美熏陶: 长期浸润于诗词的优美意境与精炼语言中,能潜移默化地提升我们对美的感知力与鉴赏力,让我们的眼光更为敏锐,内心更为丰盈。

诗歌的魅力,在于它穿越时空的共鸣,千年前的月光,依然能照亮今人的心事;古人的慨叹,依然能道出我们此刻的心声,它告诉我们,关于生命、关于爱、关于世界的困惑与感悟,亘古皆然,走进诗歌,便是与无数有趣的灵魂对话,也是在纷繁世界中,为自己寻得一处安顿精神的桃源。