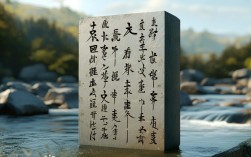

朱熹(1130-1200)是中国历史上最杰出的理学家之一,他的思想体系(程朱理学)在后世成为官方哲学,影响深远达七百年之久,他同时也是一位成就卓著的诗人,他的诗歌是其哲学思想和人生情怀的直接体现,形成了独特的“理趣诗”风格。

朱熹诗歌的特点可以概括为:以理为诗,理趣盎然,风格沉郁,意境深远。

下面我们从几个方面来具体分析:

核心特点:以理为诗,理趣盎然

这是朱熹诗歌最显著、最重要的特征,他不像一般诗人那样单纯地描摹景物、抒发情感,而是将深刻的哲学思辨融入诗歌之中,使诗歌成为阐发“理”(即宇宙的根本规律、事物的本质)的载体。

将抽象哲理具象化、形象化 朱熹善于运用生动的比喻和具体的意象,来阐释深奥的理学概念,使读者在审美感受中领悟哲理,这便是“理趣”的精髓。

-

代表作《观书有感二首·其一》:

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 问渠那得清如许?为有源头活水来。

这首诗表面上是写一塘清水,实际上是借景喻理,阐述读书和求知的方法,清澈的“方塘”比喻人的心灵或学问,“源头活水”则比喻不断学习、吸收新知识的过程,只有不断更新,才能保持思想的清澈与活力,诗中的“理”完全融化在生动的画面中,读来毫无说教之感,反而引人深思。

-

《春日》:

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。 等闲识得东风面,万紫千红总是春。

这首诗被广泛认为是理学诗的典范,诗中的“泗水”并非实指,而是暗指孔子讲学的圣地(孔子在泗水之滨教化弟子)。“寻芳”便不是踏青赏花,而是探求儒家圣道的真谛。“万紫千红”象征着世间万物纷繁复杂的表象,而“春”则代表了宇宙间那生生不息、化育万物的“天理”或“道”,全诗通过春日寻芳的景象,揭示了一个深刻的哲理:万物的繁荣昌盛,其根源都是同一个“理”的体现。

哲学思辨的直接流露 除了寓理于景,朱熹的一些诗歌也直接阐述他对“理”、“气”、“心”、“性”等理学范畴的看法,充满了思辨色彩。

-

《远游筇杖》:

卓尔群山外,提携不计年。 风霜浑不惧,心与石同坚。

这里的“筇杖”(竹杖)不仅仅是登山工具,更是诗人人格的象征,它“卓尔”于群山之外,象征着超凡脱俗的理学家境界;“心与石同坚”则直接表达了追求理学真理的决心和坚定不移的意志。

风格与题材:沉郁典雅,贴近生活

朱熹的诗歌风格与其为人一样,庄重、内敛、沉稳,很少有轻浮或狂放的情绪。

风格沉郁,语言典雅 作为一代宗师,朱熹的诗歌语言精炼、典雅,用词典雅,结构严谨,体现了深厚的学养,他的情感表达不是外放的,而是内敛的,常常带有一种学者式的冷静和沉思,即使是写景,也往往带有一种观照和反思的意味,而非单纯的陶醉。

题材广泛,尤重山水与咏物 朱熹的诗歌题材非常广泛,包括:

- 说理诗:这是他最具特色的创作,如上文所述。

- 山水田园诗:他一生游历多地,写下了大量描绘山水风光的诗作,这些诗往往不是纯粹的写景,而是借山水来体悟“理”,表达他寄情山水、超然物外的心境,九曲棹歌》组诗,生动描绘了武夷九曲的景色,充满了对自然的热爱和对隐逸生活的向往。

- 咏物诗:通过咏叹梅、兰、竹、菊等具有君子品格的物象,来表达自己的志向和操守。

- 感怀诗与抒情诗:他也有一些抒发个人情感、怀古伤今的作品,如《偶成》:“少年易老学难成,一寸光阴不可轻,未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。” 这首诗劝勉珍惜时光,充满了人生感慨,语言质朴,情感真挚。

艺术渊源与地位

朱熹的诗歌风格深受前代影响,但又自成一家。

- 渊源:他推崇陶渊明的平淡自然、杜甫的沉郁顿挫和韩愈的以文为诗,他的理趣诗在某种程度上继承了宋诗“以议论为诗,以才学为诗”的传统,但他将议论的对象从社会政治转向了哲学本体,开创了诗歌的新境界。

- 地位:在中国诗歌史上,朱熹是一位独特的存在,他不是以诗名世,但他的诗在中国哲理诗的发展中占有重要地位,他将理学与诗歌完美结合,极大地提升了诗歌的思想深度,使其从单纯的“言志”、“缘情”功能,拓展到了“载道”的层面。

朱熹的诗歌是其“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的儒家情怀和“存天理,灭人欲”的理学思想的诗意呈现,其最核心的特点是“理趣”,即通过生动的形象和优美的意境,巧妙地融入深刻的哲学思考,达到了“理”与“趣”、“情”与“景”的高度统一。

尽管有时被批评为“以理障情”,即说理过多而略显枯燥,但不可否认的是,朱熹的诗歌为中国古典诗歌开辟了一个新的维度,其“源头活水”的求知精神和对宇宙人生的深刻洞察,至今仍能给予我们丰富的启示和美的享受。