开场白

尊敬的各位来宾,亲爱的朋友们:

大家好。

在信息爆炸的时代,我们被无数的碎片和喧嚣包围,总有一方净土,能让我们沉静下来,与伟大的灵魂对话,那便是书籍,那便是阅读。

就让我们一起,用诗歌的语言,赞美读书,感受文字的力量。

第一首:《读书,是一场心灵的远行》

(此诗风格现代、抒情,富有哲思,适合表达阅读的深层意义。)

《读书,是一场心灵的远行》

我常常在想, 读书,是什么? 它不是一页页冰冷的纸张, 也不是一行行静止的符号。

它是一场心灵的远行。 无需行囊,无需车马, 只需打开一扇门, 便能踏上一条看不见的征途。

在字里行间, 我遇见了千年前的明月, 听见了苏格拉底的诘问, 感受了李太白斗酒诗百篇的狂放。 我与他一同泛舟赤壁, 看“乱石穿空,惊涛拍岸”; 我陪她独上兰舟, 体味“一种相思,两处闲愁”。

读书,是与古今中外的智者对话, 是让有限的生命,体验无限的可能。 它像一盏明灯, 照亮我内心的迷茫与困惑; 它像一泓清泉, 涤荡我灵魂的尘埃与浮躁。

在这场远行中, 我不再是我, 我成为了千万种可能。 我的世界, 因此而辽阔,因此而丰盈。

谢谢大家。

朗诵建议(第一首):

- 语速: 整体语速中等偏慢,尤其在描述“远行”和“对话”的部分,要给听众留下想象的空间。

- 停顿: 在“是什么?”之后,以及“它不是……也不是……”之后,可以稍作停顿,形成对比和思考,每段的开头句,如“它是一场心灵的远行”,可以略微加重语气,点明主旨。

- 情感: 情感应从沉思开始,逐渐变得开阔、激昂,再到最后的宁静与满足,朗诵时,眼前仿佛真的出现了那些画面(明月、赤壁、兰舟),将内心的感受融入声音中。

- 重音: 重读关键词,如“远行”、“对话”、“明月”、“狂放”、“明灯”、“清泉”、“辽阔”、“丰盈”。

第二首:《劝学》(节选)

(此诗为经典名篇,风格古朴、铿锵有力,适合表达读书的必要性和紧迫感。)

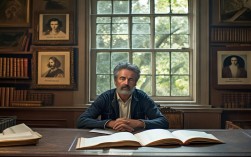

《劝学》(节选) (作者:荀子)

君子曰:学不可以已。 青,取之于蓝,而青于蓝; 冰,水为之,而寒于水。

木直中绳,輮以为轮, 其曲中规,虽有槁暴,不复挺者, 輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利, 君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也; 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远; 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。 假舆马者,非利足也,而致千里; 假舟楫者,非能水也,而绝江河。 君子生非异也,善假于物也。

朗诵建议(第二首):

- 语速: 语速可以比第一首稍快,体现出一种劝勉、催人奋进的气势。

- 停顿: 遵循古文的节奏,在句号、分号处自然停顿,对仗句式(如“青,取之于蓝……”和“冰,水为之……”)之间可以有短暂的停顿,以示并列。

- 情感: 情感应坚定、自信,充满力量,特别是“学不可以已”和结尾的“善假于物也”,要读出斩钉截铁、不容置疑的语气。

- 重音: 重读“已”、“青”、“寒”、“直”、“利”、“博学”、“知明”、“无过”、“登高”、“博见”、“致千里”、“绝江河”、“善假于物”等核心概念和动词。

第三首:《书》

(此诗短小精悍,意象优美,适合作为收尾,表达书籍带来的美好与慰藉。)

《书》 (作者:作者:汪国真)

读你, 如读一首激情的诗, 激越的旋律, 在我的心中久久回荡。

读你, 如读一卷厚重的史, 兴衰的荣辱, 在我的眼前一一展现。

读你, 如读一泓清澈的泉, 甘甜的露珠, 滋润我干渴的心田。

读你, 读你, 你是我生命中最美的遇见。

朗诵建议(第三首):

- 语速: 语速舒缓、深情,如同在耳边低语。

- 停顿: “读你,”之后可以有一个气声的停顿,营造一种期待感,三个“如读……”的排比段,节奏要一致,形成优美的韵律。

- 情感: 情感应是真挚、温柔而充满感激的,从“激情”到“厚重”再到“清澈”,情感层次要分明,最后落到“最美的遇见”上,要读出无限的温柔和珍视。

- 重音: 重读“激情的诗”、“厚重的史”、“清澈的泉”、“干渴的心田”、“最美的遇见”。

结束语

书籍,是承载文明的舟楫,是照亮前路的灯塔,愿我们都能在墨香中,遇见更好的自己,遇见更广阔的世界。

今天的朗诵到此结束,谢谢大家!