丁香的核心意象:愁怨与思念

丁香的意象主要源于其本身的特点:

- 颜色与形态:丁香多为淡紫色或白色,花朵簇生,小巧而繁密,给人一种细密、幽深、忧郁的感觉。

- 香气:其香气浓郁而持久,有时会让人觉得过于“甜腻”或“沉闷”,这种香气常常被诗人用来渲染一种挥之不去的愁绪。

- 季节:丁香通常在暮春初夏时节开放,这个季节本身就容易引发人们伤春悲秋、时光流逝的感慨。

在诗歌中,“丁香”几乎等同于“愁绪”的代名词,最经典的说法是“丁香结”,指丁香花蕾末端突出的部分,形状像疙瘩,被诗人引申为心中解不开的愁怨或相思。

古典诗词中的丁香

在古典诗词中,丁香的形象已经基本固定。

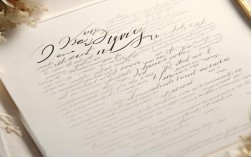

早期起源:李商隐的《代赠》

这是丁香作为愁怨意象的源头,堪称“丁香诗”的鼻祖。

代赠 [唐] 李商隐

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。 芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

解读:

- “芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”:这句是千古名句,诗人将芭蕉未展开的叶片和丁香的花蕾并置,两者都处于一种“不开”的状态,仿佛在春风中各自怀抱着无法言说的愁绪,从此,“丁香结”就成了“愁绪”的代名词,被后世文人反复引用。

南唐李璟的《摊破浣溪沙》

这首词将丁香的愁怨意象推向了极致,使其成为古典诗词中一个无法磨灭的文化符号。

摊破浣溪沙 [五代] 李璟

手卷真珠上玉钩,依前春恨锁重楼。 风里落花谁是主?思悠悠。

青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。 回首绿波三楚暮,接天流。

解读:

- “丁香空结雨中愁”:这句词将“丁香结”的愁绪与“雨”的凄冷相结合,意境更加深远。“空结”二字点明了这份愁绪是无解的、徒劳的,只能像雨中的丁香花一样,默默地在心头打结,这句词几乎定义了丁香在古典文学中的核心形象。

现代诗中的丁香:戴望舒的《雨巷》

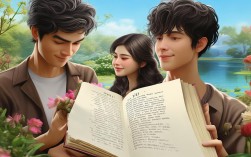

进入现代,丁香的形象在诗人戴望舒的笔下获得了新生,成为了一个经典的现代主义意象,影响了无数人。

雨巷 [现代] 戴望舒

撑着油纸伞,独自 彷徨在悠长、悠长 又寂寥的雨巷, 我希望逢着 一个丁香一样地 结着愁怨的姑娘。

她是有 丁香一样的颜色, 丁香一样的芬芳, 丁香一样的忧愁, 在雨中哀怨, 哀怨又彷徨;

她彷徨在这寂寥的雨巷, 撑着油纸伞 像我一样, 像我一样地 默默彳亍着, 冷漠,凄清,又惆怅。

她静默地走近 走近,又投出 太息一般的眼光, 她飘过 像梦一般地, 像梦一般地凄婉迷茫。

像梦中飘过 一枝丁香地, 我身旁飘过这女郎; 她静默地远了,远了, 到了颓圮的篱墙, 走尽这雨巷。

在雨的哀曲里, 消了她的颜色, 散了她的芬芳, 消散了,甚至她的 太息般的眼光, 丁香般的惆怅。

撑着油纸伞,独自 彷徨在悠长、悠长 又寂寥的雨巷, 我希望飘过 一个丁香一样地 结着愁怨的姑娘。

解读:

- 意象的重塑:戴望舒创造了一个“丁香一样的姑娘”,这个姑娘不是真实存在的人,而是诗人内心愁怨、理想、希望和幻灭的化身,她融合了丁香的颜色、芬芳和忧愁,成为了一个朦胧、唯美而又哀伤的象征。

- “丁香结”的现代演绎:这里的“丁香结”不再是古典诗词中单纯的个人愁绪,而是升华成了一代人的迷惘、彷徨和对美好事物可望而不可即的普遍情感。

- 深远影响:这首诗让“撑着油纸伞的丁香姑娘”成为了一个深入人心的文化符号,以至于很多人第一次认识丁香,就是通过这首诗,校园里、文学作品中,常常会用“丁香”来比喻女学生或初恋。

其他相关诗歌与名句

- [宋] 李清照《摊破浣溪沙》:“窗前谁种芭蕉树?阴满中庭,阴满中庭,叶叶心心、舒卷有余情,伤心枕上三更雨,点滴霖霪,点滴霖霨,愁损北人、不惯起来听。”这首词虽然没直接写丁香,但“点滴霖霪”的雨景与“丁香空结雨中愁”的意境异曲同工,都是写雨中的愁绪。

丁香诗歌的发展脉络清晰可见:

- 源头:以李商隐为代表,将“丁香结”与“愁绪”初步关联。

- 定型:以南唐李璟为代表,以“丁香空结雨中愁”一句,将丁香的愁怨意象彻底经典化、固定化。

- 新生:以戴望舒为代表,在《雨巷》中重塑了丁香的形象,使其成为承载现代知识分子彷徨与梦想的象征,影响至今。

无论是古典的“雨中愁”,还是现代的“雨巷姑娘”,丁香都以其独特的魅力,在中国诗歌的星空中散发着忧郁而迷人的光芒。