从出处到应用的全面解析

名言警句是人类智慧的结晶,凝聚了历史长河中杰出人物的思想精华,它们或激励人心,或发人深省,或指引方向,成为人们生活中不可或缺的精神财富,掌握名言警句的出处、作者、创作背景及使用方法,不仅能提升个人修养,还能在写作、演讲、教育等领域发挥重要作用。

名言警句的起源与作者

名言警句的诞生往往与特定的历史背景、人物经历密切相关,了解其来源,能更深刻地理解其内涵。

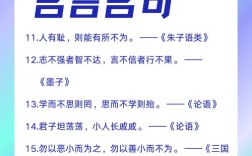

古代圣贤的智慧

中国古代的《论语》《道德经》等典籍蕴含大量名言警句,孔子的“学而时习之,不亦说乎”强调学习与实践的结合,反映了儒家重视教育的思想,老子的“道可道,非常道”则体现了道家对宇宙规律的深刻洞察,这些名言历经千年,依然熠熠生辉。

西方哲人的思考

西方文明同样贡献了许多经典名言,苏格拉底的“未经省察的人生不值得过”鼓励人们反思自我;莎士比亚的“生存还是毁灭,这是一个问题”揭示了人性的矛盾与抉择,这些名言不仅是文学艺术的瑰宝,更是哲学思考的精华。

近现代名人的箴言

近现代的名人名言更具时代特色,爱因斯坦的“想象力比知识更重要”强调创新思维;马丁·路德·金的“我有一个梦想”成为争取平等与自由的象征,这些名言往往与作者的个人经历、社会变革紧密相连。

名言警句的创作背景

每一句名言都有其特定的创作背景,理解这些背景能帮助我们更准确地运用它们。

社会环境的塑造

许多名言诞生于动荡或变革时期,鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”写于民国时期,表达了对黑暗社会的批判与对民众的关怀,拿破仑的“不想当将军的士兵不是好士兵”则反映了法国大革命后个人奋斗精神的崛起。

个人经历的提炼

名言常源自作者的亲身经历,海伦·凯勒的“世界上最美丽的东西,看不见也摸不着,只能用心感受”源于她作为盲聋人士的独特体验;乔布斯的“Stay Hungry, Stay Foolish”则来自他对创业与创新的深刻感悟。

文学艺术的升华

部分名言出自文学作品,经过艺术加工后更具感染力,泰戈尔的“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”出自《飞鸟集》,以诗意的语言探讨生命的意义;雨果的“世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀”则通过层层递进,展现人性的伟大。

名言警句的使用方法

正确运用名言警句能增强表达的说服力与感染力,但需注意方法与技巧。

精准匹配主题 高度契合的名言,在探讨坚持的重要性时,引用爱迪生的“天才是1%的灵感加99%的汗水”;在强调团队合作时,选用非洲谚语“独行快,众行远”。

结合上下文解释

直接引用名言可能让读者感到突兀,适当加入背景或解读能让表达更流畅。“正如达尔文所说,‘物竞天择,适者生存’,在竞争激烈的市场中,企业必须不断创新才能生存。”

避免滥用与误用

名言虽好,但过度堆砌会适得其反,需确保引用的准确性,许多人误将“存在即合理”当作黑格尔的原意,实则他强调的是“凡是现实的都是合乎理性的”,二者含义不同。

名言警句的修辞手法

名言警句之所以深入人心,与其精妙的修辞手法密不可分。

比喻与象征

“知识就是力量”(培根)通过比喻强调知识的重要性;“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”(顾城)以象征手法表达对希望的追求。

对比与排比

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着”(臧克家)运用对比突出生命的意义;“为中华之崛起而读书”(周恩来)则以简洁有力的排比句式传递远大志向。

反问与设问

“难道生命不就是一场冒险吗?”(海明威)通过反问引发思考;“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的”(鲁迅)以设问揭示深刻哲理。

名言警句的现代应用

在信息爆炸的时代,名言警句依然具有强大的生命力。

教育与激励

教师可用名言激发学生的学习热情,如“读万卷书,行万里路”(董其昌)鼓励理论与实践结合;管理者可用“领导力就是影响力”(约翰·麦克斯韦尔)提升团队凝聚力。

写作与演讲

在文章开头或结尾引用名言能画龙点睛,一篇关于环保的文章可以引用“地球不是我们从祖先那里继承来的,而是向子孙借来的”(印第安谚语);演讲中引用“不要问国家能为你做什么,而要问你能为国家做什么”(肯尼迪)能增强感染力。

社交媒体传播

短小精悍的名言适合社交媒体传播。“今天很残酷,明天更残酷,后天很美好”(马云)在创业圈广为流传;“生活不止眼前的苟且,还有诗和远方”(高晓松)成为许多人追求理想的座右铭。

名言警句是跨越时空的智慧,它们不仅是语言的精华,更是思想的火炬,掌握其背后的故事与运用技巧,能让我们的表达更具深度与魅力,无论是个人修养还是公共传播,善用名言警句都能事半功倍。