钓鱼岛诗歌的艺术魅力与文化传承

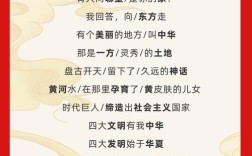

钓鱼岛自古以来就是中国固有领土,承载着深厚的历史文化底蕴,围绕这一主题创作的诗歌,不仅展现了中华儿女的爱国情怀,也体现了古典诗词与现代文学的融合,从古至今,许多文人墨客以钓鱼岛为题材,用诗词抒发情感、记录历史、表达信念,这些作品不仅是文学艺术的结晶,更是民族精神的象征。

钓鱼岛诗歌的文学渊源

中国古典诗词中,以山水、边疆、家国为主题的诗歌源远流长,唐代诗人杜甫的《登高》、王昌龄的《从军行》等作品,都体现了对国土的深情与守护,而钓鱼岛诗歌则继承了这一传统,在近现代文学中焕发新的生命力。

20世纪以来,随着钓鱼岛主权问题的凸显,许多诗人以笔为剑,创作了大量激昂慷慨的诗词,著名诗人艾青在《我爱这土地》中写道:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”虽然这首诗并非专为钓鱼岛而作,但其深沉的家国情怀与钓鱼岛诗歌的精神内核高度契合。

代表性诗人及其作品

古典诗词中的家国情怀

古代诗人虽未直接以“钓鱼岛”为题创作,但许多边塞诗、爱国诗的精神与钓鱼岛诗歌一脉相承,陆游的《示儿》:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”表达了对国家统一的期盼,这种情感在现代钓鱼岛诗歌中依然强烈。

近现代诗人的爱国抒怀

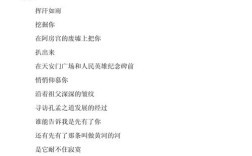

20世纪70年代,钓鱼岛问题引发广泛关注,许多诗人用诗词表达捍卫主权的决心,如诗人贺敬之的《回延安》虽写革命圣地,但其炽热的爱国情感与钓鱼岛诗歌相呼应,余光中的《乡愁》虽聚焦台湾,但其中对祖国统一的渴望,也与钓鱼岛诗歌的主题紧密相连。

当代网络诗歌的崛起

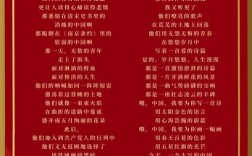

互联网时代,钓鱼岛诗歌以更广泛的形式传播,许多民间诗人通过博客、论坛发表作品,如《钓鱼岛,我的中国心》《誓守钓鱼岛》等,语言直白有力,情感真挚热烈,成为网络爱国文学的重要组成部分。

钓鱼岛诗歌的创作手法

意象的运用

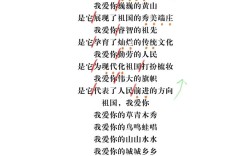

钓鱼岛诗歌常采用“海”“岛”“浪”“礁石”等意象,象征坚韧与不屈。“钓鱼岛上一片石,千年风雨不低头。”通过自然景物的拟人化,表达坚定的主权立场。

修辞的艺术

比喻、排比、对偶等修辞手法在钓鱼岛诗歌中广泛应用,如:“你是东海的一颗明珠,我是守护你的浪花。”通过比喻,将钓鱼岛与中华儿女的关系形象化,增强感染力。

韵律与节奏

古典风格的钓鱼岛诗歌注重平仄押韵,朗朗上口;现代自由体诗则更注重情感的自然流淌,七绝、五律等传统诗体仍被广泛使用,而新诗则更灵活,适应不同读者的审美需求。

如何欣赏与创作钓鱼岛诗歌

理解历史背景

欣赏钓鱼岛诗歌,需了解其创作背景,20世纪70年代的保钓运动、21世纪的主权争议,都是诗人创作的重要语境,只有结合历史,才能深刻体会诗歌中的情感与力量。

把握情感基调

钓鱼岛诗歌多以激昂、悲壮、坚定为主调,但也不乏深情与柔美,有的诗歌以母亲与游子的关系比喻祖国与钓鱼岛,赋予政治主题以温情。

尝试自我创作

若想创作钓鱼岛诗歌,可从以下几点入手:

- 选题:明确表达对主权、爱国、和平的思考。

- 语言:古典诗词可借鉴唐诗宋词的凝练,现代诗可追求语言的张力。

- 情感:避免空泛口号,注重真实感受的抒发。

钓鱼岛诗歌的社会影响

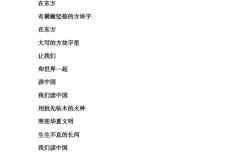

钓鱼岛诗歌不仅是文学作品,更是社会运动的组成部分,在保钓游行、网络倡议中,诗歌常被用作宣传口号,凝聚民族共识,2012年钓鱼岛事件期间,许多诗人自发创作,作品在社交媒体广泛传播,激发民众爱国热情。

钓鱼岛诗歌也被编入教材、朗诵会,成为爱国主义教育的重要素材,通过诗歌,年轻一代得以更直观地理解国家主权与民族尊严的意义。

钓鱼岛诗歌是中华文化的瑰宝,是历史与现实的交汇点,无论是古典诗词的深厚底蕴,还是现代诗歌的澎湃激情,都展现了中国人民对这片神圣领土的深情守护,在未来的文学创作中,钓鱼岛诗歌仍将继续发挥其独特的艺术价值与社会意义,激励一代又一代人铭记历史、捍卫国土。