深秋走过林间,一棵古树的斑驳树皮上,裂开几道不规则的纹路,像极了凝视远方的眼,这让我想起诗人们常说,每一首真正的诗歌都长着这样的眼睛——它观察世界,也被世界观察。

诗眼:语言中的凝视者

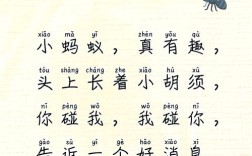

“诗眼”这个概念,在中国传统诗学里源远流长,它指诗词中最能开拓意旨、点活全篇的关键字词,如同画龙点睛的那一笔,宋代诗人王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,就是典型的诗眼,他先后用过“到”“过”“入”“满”等十余字都不满意,最后选定“绿”字,让整句诗瞬间有了色彩、动态与温度。

这种对字词的锤炼,古人称为“炼字”,贾岛“僧敲月下门”的推敲典故,苏轼“乱石穿空,惊涛拍岸”的动词选择,都体现了诗人如何通过一字之工,为诗歌装上锐利的眼睛。

西方诗歌同样重视这种点睛之笔,莎士比亚十四行诗中那些精妙的比喻,艾略特《荒原》里“四月是最残忍的月份”的开篇,都成为诗歌史上永不闭合的眼睛。

诗歌的根系:土壤与养分

任何诗歌的眼睛都不是凭空长出的,它深深扎根于特定的文化土壤。

《诗经》中的“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,那双凝视家园与征途的眼睛,源自周代农耕文明对季节更替的敏感,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适目光,离不开魏晋士人对世俗生活的超越追求。

李白眼中的蜀道艰险与杜甫眼中的家国破碎,是盛唐转衰的特定历史境遇赋予的独特视角,了解诗歌的创作背景,就是理解这双眼睛为何以此种方式观看。

西方浪漫主义诗人如华兹华斯,将诗歌的眼睛转向自然与内心,是对工业革命初期人性异化的回应,现代主义诗人打破传统格律,尝试新的观看方式,则源于第一次世界大战后传统价值观的崩塌。

诗歌的目光:如何观看世界

诗歌的眼睛有着独特的观看方式,主要通过意象与意境的营造来实现。

意象是诗歌的基本构成单位,是融入了主观情意的客观物象,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续六个意象并置,共同构成漂泊者眼中的苍凉世界。

意境则是意象的升华,是诗人的主观情感与客观景物交融而形成的艺术境界,王维“空山新雨后,天气晚来秋”创造的空灵境界,让读者仿佛置身其中,通过诗人的眼睛感受那份宁静。

现代诗歌如徐志摩《再别康桥》“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”,将寻常景物转化为饱含情感的意象,改变了我们观看世界的方式。

诗歌的视线:如何被感受

诗歌的眼睛不仅观看,它的视线也投向读者,引发共鸣,这种共鸣的产生,依赖于诗歌独特的表达技巧。

隐喻与象征让诗歌的视线变得深邃,李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,表面写物,实则写人,这种双重意义让诗歌的眼睛有了穿透表象的能力。

声音的韵律则赋予诗歌视线以节奏,李清照《声声慢》“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的叠词运用,让悲伤有了声音的质感,仿佛能听见诗人目光移动的声响。

结构安排决定了诗歌视线的轨迹,莎士比亚十四行诗的前十二行提出问题或情境,最后两行给出转折或结论,这种结构引导着读者的情感走向。

与诗歌对视:现代人的读诗之道

在这个信息碎片化的时代,我们更需要诗歌这双澄澈的眼睛,与诗歌对视,不需要高深的理论准备,只需要一颗安静的心。

不妨尝试这样的读诗方法:先通读一遍,感受诗歌带来的初始印象;再细读第二遍,注意那些打动你的词句;第三遍放慢速度,品味每个意象的韵味;最后合上眼睛,回想整首诗在你心中留下的画面。

读李白的“举杯邀明月,对影成三人”,我们学会在孤独中寻找陪伴;读海子的“面朝大海,春暖花开”,我们感受到对简单生活的向往;读北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,我们获得审视现实的锐利目光。

诗歌的眼睛从不随时间而昏花,它穿越千年,依然清澈如初,为我们提供观察世界、理解自我的独特视角,每当我们翻开诗集,就是与这双眼睛相遇的时刻——它看见我们的困惑与渴望,我们也通过它,看见更广阔的人生风景。