诗歌是中华文化宝库中璀璨的明珠,尤其适合作为小学生接触古典文学的启蒙载体,三分钟虽短,却足以开启一扇通往诗意世界的窗口。

诗歌的源流与经典作品

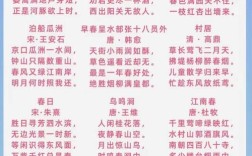

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部收录西周初年至春秋中叶诗歌的总集,以“风雅颂”三部分展现古代社会全景,关雎》以水鸟和鸣起兴,用“窈窕淑女,君子好逑”传递纯真情感,其复沓回环的句式特别适合小学生模仿创作,紧随其后的《楚辞》以屈原《离骚》为代表,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,至今仍具教育意义。

至唐代,诗歌达到鼎盛,李白《静夜思》用月光串联起游子乡愁,二十字间情感跌宕起伏,杜甫《春夜喜雨》中“随风潜入夜,润物细无声”既写春雨,亦喻教化,这种双关手法值得引导学生体会,宋代苏轼《饮湖上初晴后雨》将西湖比作西施,生动诠释了比喻这一核心诗歌技巧。

诗歌创作的历史语境

理解诗歌需回归其创作年代,王之涣《登鹳雀楼》写于唐代鼎盛时期,“欲穷千里目,更上一层楼”不仅描绘登高望远,更折射出那个时代的进取精神,而杜甫“国破山河在,城春草木深”则承载了安史之乱后的家国忧思,这种历史背景的了解能帮助小学生建立时空观念。

清代龚自珍《己亥杂诗》中“落红不是无情物,化作春泥更护花”,需结合诗人辞官南归的际遇才能深解其意,这种将个人命运融入诗歌的创作方式,为小学生提供了观察生活的新视角。

诗歌教学的多维方法

朗诵是诗歌教学的第一环节,指导小学生掌握平仄节奏,如七言诗“二二三”的停顿规律,通过声调起伏感受诗歌韵律,王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流”的平仄交错,恰似山水相映的天然画卷。

画面再现法能激活学生想象力,白居易《钱塘湖春行》中“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”宛如动画片段,可引导学生用画笔再现诗句场景,这种方法将抽象文字转化为具体图像,符合儿童认知规律。

情境表演是深化理解的有效途径,组织学生演绎《寻隐者不遇》的问答场景,在角色扮演中体会诗歌意境,这种沉浸式体验比单纯背诵更能增进理解。

比较阅读可拓展思维广度,将同题材诗歌如杨万里《小池》与白居易《池上》对比,分析不同诗人观察视角与表达方式的差异,培养批判性思维。

诗歌艺术的创作手法

赋比兴是古典诗歌核心手法,朱熹《观书有感》“问渠那得清如许,为有源头活水来”通过具体事物阐释抽象道理,这种借物喻理的手法易于小学生掌握运用。

对仗工整是汉语诗歌独特魅力,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中数字、颜色、动物的精准对应,构成视觉与听觉的双重美感,引导学生发现这种对称美,能提升语言敏感度。

意象组合创造诗意空间,马致远《天净沙·秋思》用“枯藤老树昏鸦”等九个意象叠加,营造出苍凉意境,鼓励学生在创作中尝试意象组合,培养想象力。

用典技巧增添文化厚度,李商隐《嫦娥》借神话传说抒发现实感慨,这种古今交融的手法可简要介绍,作为文化积淀的启蒙。

诗歌教育的当代价值

在信息碎片化时代,诗歌学习能培养专注力与想象力,三分钟虽短,却足以完成一首绝句的诵读与解析,这种高浓度的审美体验,对儿童心智发展具有独特价值。

诗歌中蕴含的中华美德,如孟郊《游子吟》的感恩之心,李白《赠汪伦》的友谊之情,都是德育的天然素材,通过诗歌学习,传统文化精华得以自然传承。

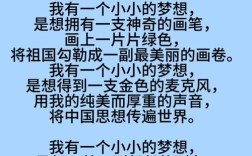

创作实践是检验学习成果的重要标准,从模仿开始,引导学生用诗歌记录生活见闻,春日观察花朵开放,秋日记录落叶飘零,将情感融入简短诗行,这个过程既训练观察力,也提升表达能力。

将诗歌学习与现代科技结合,利用音频视频手段增强感染力,制作诗歌手抄报展示创作成果,这些方式能让古老诗篇焕发新生。

诗歌教育不仅是语言训练,更是审美启蒙与心灵滋养,通过系统方法引导,小学生能在短时间内领略诗歌魅力,培养人文素养,这个过程需要教育者精心设计,将经典作品转化为适合儿童接受的内容,让诗歌成为陪伴成长的美好存在。