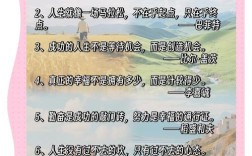

在人类智慧的长河中,名言警句如同被岁月打磨的珍珠,璀璨夺目,蕴藏着穿越时空的力量,它们以最精炼的语言,承载着最深刻的哲理,成为我们修身养性、为人处世的无价之宝,掌握这些宝贵财富的出处、背景与运用之道,不仅能提升个人素养,更能让我们的表达与文字更具底蕴与说服力。

探寻源头:理解名言的生命力

任何一句流传千古的名言,都不是凭空产生的,它与作者的经历、时代的背景紧密相连,探寻其源头,是真正理解其内涵的第一步。

以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为例,这句广为传诵的格言,出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,要深刻理解它,就不能脱离范仲淹所处的时代及其个人抱负,北宋内忧外患,范仲淹本人因推行“庆历新政”改革而遭贬黜,正是在这样的困境中,他应好友滕子京之邀,写下了《岳阳楼记》,这句名言并非简单的文字堆砌,而是范仲淹毕生政治理想与人格修养的结晶,它表达的是一种超越个人得失、以国事民生为重的崇高境界,了解了这个创作背景,我们才能体会到这句话沉甸甸的分量,它不仅仅是一种情怀,更是一种士大夫的责任与担当。

再比如,西方文学中耳熟能详的“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”,出自莎士比亚的《哈姆雷特》,这是丹麦王子哈姆雷特在复仇路上陷入极度彷徨与沉思时的独白,它深刻地揭示了文艺复兴时期,人类在思想解放后对生命价值、行动意义以及命运奥秘的终极追问,如果不了解哈姆雷特的处境与莎翁所处的时代思潮,这句话就可能被简单理解为对生死的犹豫,而忽略了其背后关于人性、理性与行动的复杂哲学思辨。

当我们接触一句名言时,多花一点时间去了解它的作者生平、创作背景,就如同为这句名言注入了灵魂,让它从冰冷的文字变成有温度、有故事的生命体。

运用之道:让名言成为思想的利器

理解了名言的深层含义,下一步便是如何恰当地运用它,精当的引用,能为文章增色,为言谈赋能;而生搬硬套,则可能适得其反。

精准契合语境 引用名言的首要原则是“恰如其分”,它必须与你要表达的观点、论述的主题高度契合,起到画龙点睛的作用,而非画蛇添足,在论述持之以恒的重要性时,引用荀子《劝学篇》中的“锲而不舍,金石可镂”,就非常贴切,但如果在谈论创新突破时,生硬地套用这句强调积累的话,则可能削弱文章的力度,选择名言前,务必反复思量其核心思想是否与你的表达意图一致。

阐释与融合 高明的引用,不是简单地“扔”出一句话,而是将其巧妙地融入自己的论述体系中,并加以适当的阐释,在讨论团队合作时,你可以先引用《周易》中的“二人同心,其利断金”,紧接着用自己的话阐述:“这句古语生动地表明,当人们心往一处想、劲往一处使时,所能爆发出的力量是无穷的,在现代社会中,无论是项目管理还是科技研发,都需要这种同心协力的精神。” 这样,名言就成为了你论证的有机组成部分,而非孤立的点缀。

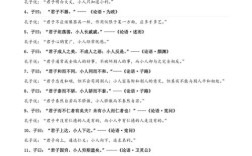

探寻内在逻辑 许多名言警句蕴含着严密的逻辑关系,理解这种逻辑,能让我们在运用时更具深度,孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。” 这句话采用了典型的辩证结构,指出了“学”与“思”二者不可偏废的依存关系,在论述理论与实践、输入与输出等类似关系时,不仅可以引用这句话,还可以借鉴其内在的辩证思维模式来构建自己的论点,使论述更加严谨和有说服力。

赋予时代新解 经典之所以为经典,在于其常读常新,在运用古老名言时,可以尝试赋予其新的时代内涵,老子的“治大国若烹小鲜”,原本是讲述治国要清静无为,政策不宜朝令夕改,在今天,我们可以将其引申到企业管理、家庭教育乃至个人成长领域,理解为遵循规律、避免过度干预的智慧,这种创造性转化,能让古老智慧在当下焕发新的活力。

修辞的魅力:品味语言的结晶

名言警句之所以易于传播和记忆,与其精妙的修辞手法密不可分,体会其修辞之美,能提升我们的语言鉴赏与运用能力。

- 对偶:如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,句式工整,音韵和谐,意义相互补充,朗朗上口。

- 比喻:如“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”,将抽象的道理化为形象可感的画面,生动而深刻。

- 对比:如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过强烈的反差,产生震撼人心的艺术效果。

- 排比:如“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤……”,层层递进,气势磅礴,有力地论证了观点。

学习这些修辞手法,不仅有助于我们更好地品味名言,也能潜移默化地提升我们自身的语言表达质量。

名言警句是前人智慧的馈赠,是文化传承的基因,对它们的尊重,体现在我们不愿停留于表面的摘抄,而是愿意深入其产生的历史土壤,理解其诞生的阵痛与辉煌,对它们的掌握,体现在我们不仅能准确背诵,更能洞悉其逻辑,灵活运用于当下,甚至进行创造性的解读,这个过程,本身就是一场与先贤的对话,一次对自我认知的升华,让这些经过时间淬炼的智慧之火,照亮我们的思考与前行之路,方不负这穿越千年的馈赠。