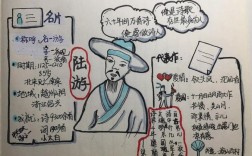

陆游,字务观,号放翁,南宋时期杰出的文学家与爱国诗人,其诗作现存九千三百余首,堪称中国古典诗歌史上产量最丰的诗人之一,他的创作贯穿两宋之交的社会动荡时期,既承载着家国情怀的深沉呐喊,又凝结着日常生活的情感温度。

诗词创作的时空烙印 陆游的诗歌创作可分为三个鲜明阶段,早期作品受江西诗派影响,注重锤炼字句,如《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”既展现精巧对仗,又暗含人生哲理,中年入蜀任职期间,雄奇壮丽的三峡风光与戍边抗金的军旅生活极大拓展了其艺术视野,《剑门道中遇微雨》的“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”将豪情与落寞交织成独特意境,晚年退居山阴后,《书愤》《示儿》等作品更显沉郁顿挫,王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”已成为民族精神的文化符号。

艺术手法的多维呈现 在修辞运用上,陆游善用对比强化情感张力。《关山月》中“朱门沉沉按歌舞,厩马肥死弓断弦”通过权贵醉生梦死与战备荒废的尖锐对照,凸显社会矛盾,其意象选择尤见匠心,剑器、铁马、冰河等军事意象与梅花、春雨、渔舟等自然意象共同构建了刚柔并济的审美世界,值得注意的是,陆游在继承杜甫沉郁诗风的同时,开创了将政治抱负与生活情趣相融合的创作路径,这种“以诗为史”的笔法使他的作品既具历史厚度,又充满生活气息。

文化基因的当代传承 理解陆游诗词需把握三个关键维度:首先是时代语境,绍兴和议后的政治环境造就其诗中的隐晦表达;其次是人本精神,他对田园生活的细腻描写《小园》中“行遍天涯千万里,却从邻父学春耕”,展现出世事沧桑后返璞归真的人生体悟;最后是艺术创新,其七律组诗的结构艺术与题壁诗的传播方式,都体现了对诗歌形式的突破。

在当代文化场景中,这些千年诗章仍焕发活力,教育领域常借《冬夜读书示子聿》阐释治学精神,城市规划者从“水亭不受俗尘侵”汲取生态智慧,传统节庆时“粽包分两髻”更成为连接古今的文化纽带,这种跨越时空的对话,正是古典文学生命力的最佳印证。

文本解读的方法路径 鉴赏陆游诗作应建立立体化阅读视角,从音韵角度品析《钗头凤》的仄韵转换如何呼应情感起伏;从书法手迹探究《自书诗卷》中的笔墨节奏与诗意表达;结合杨万里范成大的同题材作品进行对比研读,可更清晰把握南宋诗坛的创作特征,特别要注意诗中军事意象的象征性,如“铁马冰河”既写实景又喻壮志,这种多层意蕴正是其艺术魅力所在。

对于现代创作者而言,陆游“功夫在诗外”的创作理念仍具启示意义,他遍览名山大川的阅历,对农事医药的研习,与各阶层民众的交往,都成为诗歌创作的不竭源泉,这种将生命体验转化为艺术表达的过程,远比单纯追求辞藻技巧更接近文学本质。

当我们重读“零落成泥碾作尘,只有香如故”的咏梅绝唱,不仅看到诗人的人格自况,更触摸到中华文明中薪火相传的文化基因,这些凝聚着智慧与风骨的诗篇,早已超越文学范畴,成为塑造民族精神的重要资源,在全球化语境下,这种根植本土又胸怀天下的创作姿态,为构建当代文化认同提供了珍贵参照。