“白描”是中国传统绘画和文学中一种非常重要的表现手法,在诗歌中,它指的是用最简练、朴素、不加修饰的语言,客观、准确、传神地勾勒出人物、景物或事件的形象,不加渲染和烘托,让读者通过文字本身直接感受其内在神韵。

这是一种“以少胜多”、“以简驭繁”的艺术,追求的是“清水出芙蓉,天然去雕饰”的境界。

白描的核心特征

-

语言朴素,不加修饰

- 白描的语言是日常的、平实的,避免使用华丽的辞藻、生僻的典故和复杂的修辞,它就像用最简单的线条勾勒出物体的轮廓。

- 例子:马致远的《天净沙·秋思》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 夕阳西下,断肠人在天涯。

这首曲子几乎全是名词的堆砌,没有一个形容词,但“枯”、“老”、“昏”、“瘦”这几个字已经赋予了景物苍凉、衰败的意味,语言极其朴素,却营造出强烈的悲秋氛围和游子的孤寂感。

-

客观描摹,主观隐含

- 诗人像一个冷静的摄像机,只记录下看到的景象,将自己的情感和评价隐藏在字里行间,情感不是直接说出来,而是通过所描绘的客观事物本身来传递。

- 读者需要透过这些客观的景象,去体会诗人没有言明的“潜台词”和“弦外之音”。

- 例子:杜甫的《绝句》

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

诗人只是平静地描绘了眼前看到的四幅画面:黄鹂、翠柳、白鹭、青天、窗、雪山、门前停泊的船只,但明快的色彩(黄、翠、白、青)和开阔的意境(千秋雪、万里船),无不透露出诗人经历安史之乱后暂居成都草堂时,内心的闲适与对未来的希望。

-

抓住特征,传神写照

- 白描不是面面俱到,而是要抓住最能体现事物本质特征的一两个细节进行描绘,达到“画龙点睛”的效果,让形象立刻“活”起来。

- 例子:张籍的《秋思》

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

诗歌最精彩的就是“又开封”这个动作,这个细节极其传神,它没有直接说诗人思念亲人之深,而是通过“写完信又担心没写完,在送信人出发前拆开再看一遍”这个反复的动作,将那份深沉、细腻、难以言表的牵挂表现得淋漓尽致。

白描在诗歌中的主要作用

-

营造真实感和画面感

- 白描的语言直接、清晰,就像一幅速写,能让读者迅速在脑海中构建出具体的画面,产生身临其境之感。

- 例子:白居易的《卖炭翁》

卖炭翁,伐薪烧炭南山中,满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,没有一句是形容其贫穷的,但通过描绘他因劳作而布满灰尘、苍老黢黑的外貌,一个底层劳动者的形象和其生活的艰辛便跃然纸上,真实感极强。

-

含蓄蕴藉,意在言外

- 白描避免了情感的直白宣泄,追求“言有尽而意无穷”的艺术效果,它给读者留下了广阔的想象空间,让读者自己去品味和体会。

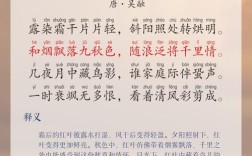

- 例子:柳宗元的《江雪》

千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

诗人描绘了一个极度寂静、寒冷、空旷的世界,没有一句诗直接写“孤独”,但“千山”、“万径”的广阔与“孤舟”、“独钓”的渺小形成了强烈对比,整个画面本身就是一种无言的孤独,意境深远。

-

突出人物性格或事物本质

- 通过对人物动作、外貌或特定场景的白描,可以精准地揭示其性格或事物的核心特质。

- 例子:李白《赠汪伦》

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

前两句是典型的白描,一个“乘舟将欲行”的动作,一个“忽闻”的瞬间,一个“踏歌”的场景,简单几笔就勾勒出朋友间真诚、洒脱的送别画面,后两句的比喻之所以感人,正是因为前面的白描为这份深厚的友情提供了坚实、可信的铺垫。

白描与其他手法的区别

-

白描 vs. 工笔/细描

- 白描:追求“简练”,抓住核心特征,用最少的笔墨勾勒神韵,如素描。

- 工笔/细描:追求“细致”,对事物的形态、色彩、质感等进行精雕细琢的描绘,如工笔画,杜甫的“细雨鱼儿出,微风燕子斜”,对“细雨”、“微风”下的动态描绘就非常细腻。

-

白描 vs. 渲染/烘托

- 白描:是“正面直接”的描绘,客观呈现。

- 渲染/烘托:是“侧面间接”的表现,通过对周围环境或其他事物的描写来突出主体,用“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”来渲染山林的幽静,这是通过声音来反衬,而非直接描写“静”。