诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着人类最精微的情感与最深邃的思考,它并非遥不可及的阳春白雪,而是根植于生活、与每个人呼吸与共的艺术形式,要真正读懂一首诗,感受其脉搏,我们需要像一位耐心的考古学家,轻轻拂去时间的尘埃,探寻其肌理与灵魂。

溯源:从字句间探寻诗歌的出处与背景

每一首流传于世的诗歌,都不是无根之木、无源之水,它的诞生,紧密交织着时代的风云与作者个人的生命轨迹。

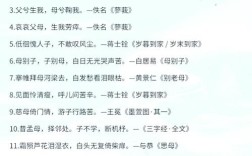

时代的印记是诗歌最宏大的创作背景,盛唐的边塞诗,如王昌龄的“秦时明月汉时关,万里长征人未还”,其雄浑苍凉之气,离不开国力强盛、疆土开拓的时代氛围,诗中既有建功立业的豪情,也有对战争残酷的深刻反思,而到了安史之乱后,杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,字里行间浸透的便是家国破碎、生灵涂炭的沉痛,理解诗歌,首先需将其放回所属的历史坐标,才能体会其情感的重量。

个人的际遇则是诗歌最直接的情感源泉,李商隐的大量无题诗,情感隐晦曲折,如“相见时难别亦难,东风无力百花残”,其缠绵悱恻,与他身处牛李党争夹缝中坎坷的仕途经历和复杂的情感世界密不可分,苏东坡的《水调歌头·明月几时有》,开篇旷达,结尾深情,序言中明确写道:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。” 了解他与弟弟苏辙(子由)的深厚情谊,才能更深切地体会“但愿人长久,千里共婵娟”中所蕴含的超越时空的祝愿,作者的所见所闻、所感所悟,是解开诗歌情感密码的钥匙。

共鸣:在日常中实践诗歌的使用方法

诗歌的价值,不仅在于被欣赏,更在于被使用——融入我们的生活,成为表达与慰藉的载体。

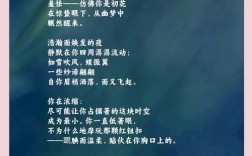

作为情感的精准载体,在特定的时刻,一句贴切的诗词所能传达的意境,远胜于千言万语的苍白描述,表达坚贞不渝的爱情时,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的执着,比简单的“我爱你”更具穿透力,面临困境时,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈,能给予我们巨大的精神鼓舞,诗歌,是我们情感表达的“快捷键”与“升华器”。

作为生活的审美透镜,诗歌能训练我们发现生活之美的眼睛,春日的飞花,在韩愈笔下是“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”的灵动;秋夜的月光,在张若虚眼中是“江畔何人初见月?江月何年初照人?”的哲思,当我们带着诗意的眼光去观察世界,寻常景物便会被赋予不寻常的意趣,日常生活也因此变得丰盈而充满仪式感。

解构:在技法中品味诗歌的创作手法

诗歌之所以动人心魄,离不开其独特的艺术手法,这些手法是诗人锻造情感的砧锤,是构建意境的砖石。

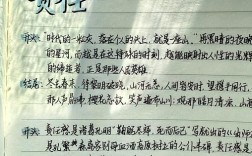

意象的营造是诗歌创作的核心手法,意象是融入了主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》便是意象运用的典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。” 连续九个意象的并置,无需任何赘言,一幅苍凉、寂寥的游子秋行图便跃然纸上,最终点出“断肠人在天涯”的主题,情感喷薄而出,意象是诗人与读者之间心照不宣的暗号,通过它,抽象的情感得以具象化,引发无限遐想。

韵律的讲究构成了诗歌的音乐性,古典诗词中的平仄、对仗、押韵,现代诗歌中的节奏、分行、内在气韵,都是这种音乐性的体现,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅对仗工整,画面鲜明,其清亮的韵脚与轻快的节奏,也完美契合了诗中洋溢的愉悦之情,韵律使诗歌朗朗上口,易于记诵,更在声音层面强化了情感的表达。

典故的化用则体现了诗歌的深度与文化传承,典故是浓缩的文化符号,诗人借此与历史、与前人对话,辛弃疾的词中便大量用典,如《永遇乐·京口北固亭怀古》中接连引用孙权、刘裕、廉颇等历史人物,借古讽今,将自己报国无门、壮志难酬的悲愤表达得沉郁顿挫,读懂典故,就如同拿到了进入诗歌深层文化殿堂的又一把钥匙。

诗歌是一座桥梁,连接着古与今、你与我,它不需要我们正襟危坐地远观,而是邀请我们带着自己的生活体验走进其中,与之对话,每一次阅读,都是一次独特的创造;每一次共鸣,都是跨越时空的灵魂相遇,当我们开始尝试用“天街小雨润如酥”来形容一场春雨,用“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”来感慨际遇无常时,诗歌便真正地活在了我们的生命里,成为我们看待世界、安顿自我的一种方式,这,或许正是诗歌永恒的魅力所在。