诗歌,作为语言艺术的精粹,始终与人类文明共同脉动,从古老的《诗经》吟唱到盛唐的格律巅峰,再到今天网络时代的自由表达,诗歌的形式与内涵不断演变,却始终承载着人类最深刻的情感与思考,理解一首诗,如同开启一次跨越时空的对话,需要我们从多个维度走近它,才能真正领略其魅力。

溯源:探寻诗歌的根系与土壤

每一首流传下来的诗歌,都非无根之木,它的诞生,紧密联系着特定的时代背景与社会环境,以中国古典诗歌的源头《诗经》为例,其中的“风”源自周代十五个地区的民间歌谣,“雅”多为朝廷乐歌,“颂”则是宗庙祭祀的乐章,这些作品并非文人闭门造车之作,而是当时社会生活、民众情感与礼仪制度的直接反映,读“关关雎鸠,在河之洲”,我们看到的不仅是爱情萌动,更是周代礼乐文化影响下的婚恋观。

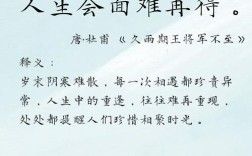

同样,当我们品读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不将其置于安史之乱后唐朝由盛转衰的历史框架下,便难以体会诗中那份沉郁顿挫的忧国忧民之情,诗歌的出处,决定了它的基本气质;创作背景,则赋予其独特的精神内核,这种理解,要求我们具备一定的历史视野,将诗句放回它原本的语境中,才能实现与作者的真切共鸣。

创作:技法与情感的交响

诗歌创作是匠心独运的艺术过程,融合了严谨的技法与澎湃的灵感,在中国古典诗歌中,格律是基础框架,平仄的交替营造出音乐的起伏,如王之涣《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流”,平仄相间,读来朗朗上口,对仗则追求工整与意蕴的对称,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,数字、动物、动作、色彩的精准对应,构成视觉与听觉的双重图画。

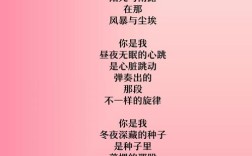

押韵是诗歌回环往复的美学保障,它使情感在相似的音韵中得到强化与延续,现代诗歌虽大多摆脱了严格格律的束缚,但内在的节奏感、意象的营造与语言的张力变得更为重要,如徐志摩《再别康桥》中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,复沓的句式营造出缠绵悱恻的离别情绪。

意象是诗歌的灵魂所在,诗人通过将主观情感投射于客观物象,创造出言有尽而意无穷的艺术境界,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一系列意象的并置,无需任何抒情语句,天涯游子的孤寂愁思便已弥漫开来,象征手法则进一步深化了意象的内涵,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,艾青用“土地”和“太阳”象征对祖国的深爱。

鉴赏:成为主动的阅读者

面对一首诗,如何从被动阅读转为主动鉴赏?这是一个调动全部感知与想象的过程。

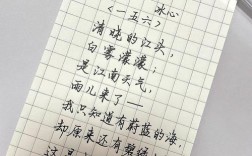

是反复吟诵,诗歌的本质是语言的艺术,其音乐性必须通过声音来体验,无论是古典诗词的韵律美,还是现代诗歌的节奏感,只有在诵读中才能完全显现,声音能帮助我们捕捉文字之外的情感涟漪。

是解析意象,仔细辨认诗中出现的每一个意象,思考它们各自传递了怎样的感官信息(视觉、听觉、嗅觉等),以及组合起来营造了何种整体氛围,海子《面朝大海,春暖花开》中,“大海”、“春暖花开”、“闪电”等意象,共同构建了一个既温暖又决绝的理想世界。

是知人论世,尽可能了解诗人的生平、思想及其所处的时代,明白了李煜从一国之君到阶下之囚的巨变,才能更深切地体会“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”中那浩荡无边的亡国之痛,理解了闻一多作为学者与战士的双重身份,才能读懂《死水》中对旧中国深沉的批判与绝望中的希望。

是关联自我,最高层次的鉴赏,是让诗歌与自己的生命经验发生碰撞,诗歌的价值不在于提供标准答案,而在于触动不同读者内心不同的弦,读一首关于离别的诗,你可能想起某次送别的场景;读一首关于梦想的诗,或许会映照出你自身的追求与彷徨,这种个人化的解读,让古老的诗歌在当下焕发新的生命力。

当代价值:诗歌在当下的意义

在信息爆炸、节奏加快的今天,诗歌似乎成了一种“奢侈品”,它的价值不仅没有消减,反而更加凸显,诗歌是语言的提纯器,在众声喧哗中,它教会我们如何用最精炼的语言表达最丰富的内涵,它也是情感的共鸣箱,为我们提供了一种无法被简单概括的、细腻而复杂的情感模式。

更重要的是,诗歌培养一种“深度注意力”,当人们习惯于碎片化阅读时,诗歌要求我们慢下来,反复品味,深入思考,这个过程本身就是对浮躁心态的一种抵抗,无论是创作还是阅读,诗歌都能为我们提供一个精神的栖居地,让灵魂得以片刻的休憩与升华。

诗歌并非遥不可及的阳春白雪,它就蕴藏在日常生活的点滴之中,一次日落,一段回忆,一丝心绪,都可以成为诗的起点,作为文化的传承者与创造者,我们每个人都有权利也有能力去接触、欣赏甚至创作属于这个时代的诗篇,关键在于保持一颗敏感而开放的心,主动去感受语言的魅力,倾听文字的声音,让诗歌的甘泉滋养我们日益干涸的精神世界,在这个意义上,读诗、爱诗、写诗,本身就是一种珍贵的生活态度。