小诗歌 爱

诗歌是语言的艺术,是情感的凝练,它用最简短的文字,承载最深沉的情感,跨越时空,触动人心,从古至今,诗歌以其独特的韵律和意境,成为人类表达爱与美的重要方式。

诗歌的起源与发展

诗歌的历史可以追溯到远古时期,最早的诗歌形式是口头传唱的歌谣,如中国的《诗经》、古希腊的《荷马史诗》,这些作品不仅是文学的源头,更是人类早期文明的见证。

《诗经》收录了西周至春秋时期的诗歌,分为“风、雅、颂”三部分,既有民间歌谣,也有宫廷乐歌,孔子曾言:“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。”可见诗歌不仅是艺术表达,更是道德教化的载体。

西方诗歌同样源远流长,古希腊的萨福、古罗马的维吉尔、中世纪的但丁,都以诗歌表达对爱情、生命与信仰的思考,文艺复兴时期,莎士比亚的十四行诗将爱情与哲理完美融合,成为不朽经典。

诗歌中的“爱”

爱是诗歌永恒的主题,无论是炽热的爱情、深沉的亲情,还是博大的家国情怀,诗歌都能以最精炼的语言直击人心。

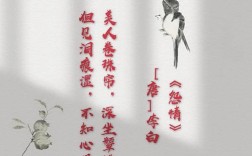

爱情诗:炽热与含蓄并存

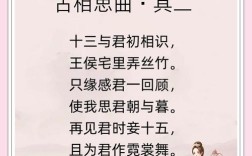

中国古代的爱情诗含蓄而深沉,李商隐的《无题》写道:“相见时难别亦难,东风无力百花残。”短短两句,道尽离别之苦,李清照的《如梦令》则以婉约笔触描绘相思:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。”

西方爱情诗则更加直白热烈,莎士比亚在十四行诗第18首中写道:“Shall I compare thee to a summer’s day?”(我能否将你比作夏日?),以自然之美比喻爱人的永恒。

亲情诗:温暖与思念

亲情同样是诗歌的重要主题,孟郊的《游子吟》以朴素语言表达母爱:“慈母手中线,游子身上衣。”苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》则写对亡妻的思念:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”

家国情怀:大爱与担当

诗歌不仅能表达个人情感,也能承载家国大爱,杜甫的《春望》写战乱中的忧国之情:“国破山河在,城春草木深。”文天祥的《过零丁洋》则展现民族气节:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

诗歌的创作手法

诗歌的魅力不仅在于内容,更在于其独特的表达方式,掌握诗歌的创作手法,能更好地欣赏与创作诗歌。

意象与意境

意象是诗歌的基本元素,通过具体物象表达抽象情感,如马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。”短短数语,勾勒出凄凉的秋景与游子的孤寂。

意境则是诗歌的整体氛围,如王维的山水诗,以空灵之笔营造禅意:“空山新雨后,天气晚来秋。”

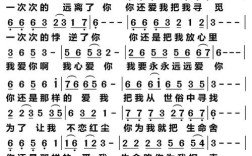

韵律与节奏

诗歌讲究音韵之美,中国古代诗歌有严格的格律,如五言、七言绝句的平仄规则,现代诗虽形式自由,但仍注重节奏感,如徐志摩的《再别康桥》:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来。”

西方诗歌同样重视韵律,如十四行诗的抑扬格五音步(iambic pentameter),使诗句朗朗上口。

修辞手法

比喻、拟人、夸张等修辞手法能增强诗歌的表现力,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”以夸张手法描绘瀑布的壮丽,雪莱的《西风颂》则用拟人手法赋予自然以生命:“O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being.”(哦,狂野的西风,你是秋之气息。)

如何欣赏与创作诗歌

多读经典

欣赏诗歌的第一步是广泛阅读,从《唐诗三百首》到泰戈尔的《飞鸟集》,不同风格的诗歌能培养语感与审美。

感受情感

读诗不仅是理解字面意思,更要体会诗人的情感,试着想象诗人创作时的情境,如读李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,感受亡国之君的悲凉。

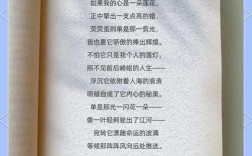

尝试创作

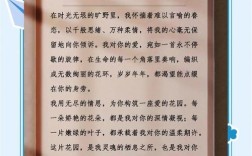

创作诗歌不必拘泥于形式,可以从短小的现代诗开始,记录日常的感动,看到夕阳时写下:“黄昏是一封未寄出的信,被晚风轻轻吹散。”

诗歌在现代生活中的应用

诗歌不仅是文学艺术,也能融入日常生活。

诗歌与教育

让孩子从小接触诗歌,能培养语言能力与想象力,许多家长通过朗诵古诗,帮助孩子感受汉语的韵律之美。

诗歌与疗愈

现代心理学发现,诗歌写作能缓解压力,通过表达情感,人们可以更好地理解自己。

诗歌与社交

在特殊场合,如婚礼、纪念日,一首恰当的诗歌比千言万语更能打动人心。

诗歌是爱的语言,是心灵的共鸣,无论是千年前的古人,还是今天的我们,都能在诗歌中找到情感的寄托,读一首诗,写一行字,让生活多一份诗意。