春意盎然,诗意萌发——走进小学生诗歌的世界

春天是诗歌的季节,也是孩子们灵感的源泉,当嫩芽初绽,鸟鸣婉转,小学生们用稚嫩的笔触记录眼中的世界,便有了充满童趣的诗歌,这些作品或许简短,却饱含纯真与想象力,让我们一同探索小学生诗歌的创作奥秘,感受童心与诗意的交融。

诗歌的种子:从经典中汲取养分

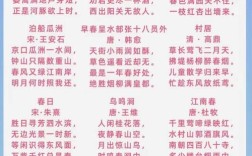

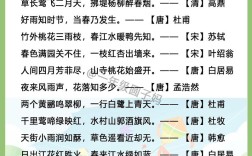

中国古典诗词是培养孩子诗心的沃土,杜甫的"两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天"用明快色彩构建画面;孟浩然的"春眠不觉晓,处处闻啼鸟"以声音唤醒春日的慵懒,教学中可精选这类意象鲜明的五言绝句,引导孩子观察"诗中有什么颜色""听到了什么声音"。

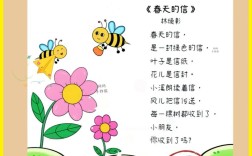

现代儿童诗同样值得借鉴,金波的《春的消息》写道:"风摇绿了树的枝条,水漂白了鸭的羽毛",用拟人手法将自然变化写得生动可感,这类作品语言浅显却意境清新,特别适合作为仿写范本。

破土而出:捕捉生活的诗意瞬间

小学生创作春天诗歌时,常从这些角度切入:

-

自然观察法

记录校园花坛里第一朵绽放的迎春花,描写春雨后蜗牛爬过的银亮痕迹,北京某小学的《柳絮》这样写:"白色的棉花糖/挂在树梢/风一吹/就变成会飞的云"。 -

情感联结法

将个人体验融入景物,有孩子写道:"风筝线断了/春天也跟着跑远了/我在田野里追啊追/直到鞋底沾满泥巴的印章",把踏青的快乐具象化。 -

感官唤醒法

调动多重感官描写,成都某班级集体创作的《春日食堂》特别有趣:"香椿炒蛋的味道/从窗户溜进教室/把我们的课本/都染成了浅绿色"。

修剪枝叶:诗歌创作的实用技巧

意象选择要符合儿童认知特点,避免抽象概念,多用具体物象:

- 视觉:蒲公英、彩虹水洼、蚂蚁队列

- 听觉:冰棱融化声、燕子剪刀似的鸣叫

- 触觉:阳光像刚晒过的棉被、春雨滴在脖子里的凉

修辞手法需循序渐进:

- 比喻:先练习明喻("樱花像爆米花"),再尝试暗喻("春风是顽皮的理发师")

- 拟人:从简单动作描写("小草伸懒腰")到赋予情感("蒲公英舍不得松开孩子的手")

- 排比:三行式结构易掌握,如"有的…有的…还有的…"

分行艺术决定诗歌节奏,低年级可采用"三行诗"格式:

第一行:时间/地点(春天站在)

第二行:具体意象(玉兰花的指尖上)

第三行:情感升华(踮着脚数开学的日子)

浇灌成长:教学中的引导策略

-

创设情境比理论讲解更重要,带学生触摸新叶的蜡质层,观察蜜蜂后腿的花粉篮,用放大镜看花瓣的脉络,深圳某教师设计的"春日盲盒"活动很受喜爱——让孩子抽取装有柳枝、桃胶等实物的小盒子进行即兴创作。

-

搭建支架帮助组织语言,提供"五感思维导图":

中心词:春天

分支:我看到/我听到/我摸到/我闻到/我尝到__

浙江某小学据此生成的《春之味》充满童真:"奶奶腌的香椿/是紫色的春天/学校发的牛奶/是白色的春天/而我偷吃的野草莓/是星星点点的春天" -

跨界融合激发创意,结合美术课做"诗配画",用黏土塑造诗歌意象;音乐课上为诗句谱简单旋律,这种多感官参与能突破语言局限,北京某校学生甚至发明了"拍手诗"——按节奏拍掌朗诵自创诗歌。

花开有声:优秀作品赏析

《春天的数学课》(上海三年级)

"樱花+樱花=一场粉色的雪

蜜蜂-蜂巢=无数个飞行的小减号

而蒲公英÷风=飘向远方的省略号"

这首小诗巧妙融合学科知识,用运算符号重构春景,展现独特的儿童逻辑。

《蜗牛天气预报》(云南二年级)

"它背着小房子出来——今天没雨

要是缩回一半——妈妈快收衣服

当它爬过我的铅笔盒——明天准是个大晴天"

将生活经验转化为诗性智慧,体现孩子特有的观察视角。

诗歌教育的真谛不在于培养诗人,而是守护那颗对万物敏感的心,当孩子写下"阳光给每棵小草/都发了金色的学生证"这样的句子时,他们正在用语言重建与世界的情感联结,教师和家长要做的,就是为这些破土而出的诗芽松土施肥,静待满园芬芳。