诗歌,是人类文明中最古老的艺术形式之一,它用精炼的语言和独特的韵律,承载着人类最深沉的情感与最辽阔的想象,当我们谈论诗歌,我们不仅在谈论文字的组合,更是在触碰一个时代的心跳,聆听一位灵魂的独白,让我们一同走近诗歌,探寻其魅力之源,并学习如何更好地欣赏与运用这份珍贵的文化遗产。

诗歌的源流与作者:跨越时空的对话

诗歌的起源几乎与语言同步,中国的《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其作者大多佚名,它们是先民劳作、爱情、征战与祭祀最真实的记录。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是爱情的表达,更是周代礼乐文化的缩影,理解一首诗,首先要了解它的“身世”,它诞生于何时?它的作者有着怎样的生平际遇?

盛唐的李白,其诗风雄奇飘逸,与他漫游天下、渴望建功立业的经历密不可分;而中唐的杜甫,诗风沉郁顿挫,则与他亲历安史之乱、饱尝人间疾苦息息相关,当我们读到李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,能感受到盛唐的自信与豪迈;而读到杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则能触摸到时代转折点的沉痛与悲悯,了解作者与时代背景,就如同拿到了开启诗歌大门的钥匙,让我们能与千百年前的灵魂进行一场深度对话。

创作背景:诗与现实的交织

每一首经典诗作的诞生,都不是空中楼阁,其创作背景往往复杂而具体,是个人情感与时代洪流交织的产物,南唐后主李煜的词,在亡国前后风格巨变,亡国前是“凤箫吹断水云间,重按霓裳歌遍彻”的宫廷享乐;亡国后则是“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,若不理解他从一国之君沦为阶下之囚的剧变,便难以体会其词中血泪的分量。

同样,现代诗人艾青的《我爱这土地》,诗中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这深沉的倾诉,创作于1938年抗日战争烽火连天的岁月,个人的爱国情怀与民族的存亡危机紧密相连,使得这首诗超越了个人情感的宣泄,成为整个时代的呐喊,解读诗歌时,将其放回原有的历史坐标中,才能更准确地把握其情感基与思想内涵。

诗歌的品读方法:由表及里的审美历程

对于现代读者而言,如何真正“读懂”一首诗,并从中获得审美享受与精神共鸣,需要一定的方法。

-

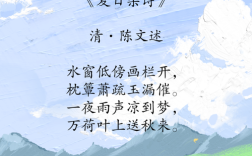

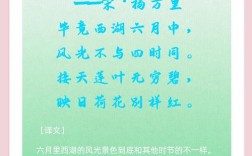

反复吟诵,感受音韵之美:诗歌区别于其他文体的首要特征在于其音乐性,通过出声朗读,我们能直观感受到平仄、对仗、押韵带来的节奏感与韵律美,古典诗词如“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,其工整的对仗与磅礴的气势,唯有朗读方能尽显,现代诗歌同样讲究内在的节奏与气韵,如徐志摩的《再别康桥》,其轻柔的节奏与依依惜别的情感完美契合。

-

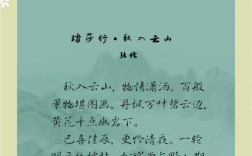

捕捉意象,进入诗意空间:意象是诗歌的基本艺术细胞,是融入了主观情感的客观物象,诗人往往通过一系列意象的组合,营造出独特的意境,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,短短几句,多个意象并置,一幅苍凉萧瑟的秋日图景与旅人愁思便跃然纸上,品读时,需细心辨识这些意象,并调动自身的生活体验与想象力,重构诗中的画面与氛围。

-

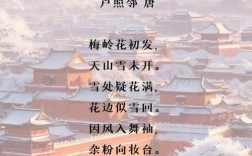

探寻技法,理解艺术匠心:诗歌是高度凝练的艺术,运用了大量修辞与表现手法,赋、比、兴是古典诗歌的经典手法。“赋”是直陈其事,“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经·蒹葭》以“蒹葭苍苍,白露为霜”起兴,引出对“伊人”的追寻,渲染了朦胧怅惘的意境,象征、用典、夸张、通感等手法也极为常见,李商隐的诗爱用典故,含蓄深沉;李白的诗善用夸张,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极尽想象之能事,了解这些手法,能帮助我们更深入地理解诗人的艺术构思与情感表达的曲折。

-

关联自我,生发独特感悟:诗歌的最终完成,有赖于读者的参与,优秀的诗歌往往具有多义性和开放性,能引发不同读者多样的解读,在理解诗歌原意的基础上,结合自身的生命体验去感受、去思考,与诗歌建立个人化的联结,读一首关于离别的诗,或许会勾起你与亲友分别的回忆;读一首歌颂自然的诗,或许能缓解你都市生活的疲惫,这种“共情”与“生发”,是诗歌价值实现的重要一环。

诗歌在现代生活中的应用

诗歌并非束之高阁的古董,它可以鲜活地融入我们的日常生活。

- 提升语言表达:经常阅读诗歌,能极大地丰富我们的词汇,提升语言的美感与表现力,在演讲、写作中恰当地化用诗句,能起到画龙点睛的作用。

- 滋养内在心灵:在快节奏的现代社会,诗歌为我们提供了一方宁静的精神栖息地,睡前读一首小诗,可以洗去一天的疲惫;遇到困境时,那些充满力量的诗句能给予我们慰藉与鼓舞,苏轼的“一蓑烟雨任平生”,何尝不是面对挫折时的一种豁达智慧?

- 丰富社交与仪式感:在特别的时刻,选择一首契合心境的诗歌赠予友人、爱人,比普通的祝福更能传递深情,在婚礼、庆典等场合,朗诵相关的诗歌也能极大地增强仪式的庄重感与文化内涵。

诗歌,是通往“远方”的一座桥梁,这个“远方”,既是地理意义上的异域山河,也是历史长河中的往圣先贤,更是我们每个人内心深处那片未被完全探索的精神世界,它用最精粹的语言,封装了最复杂的人类经验,我们或许成不了诗人,但我们可以通过持续地阅读、品味和实践,让诗意的泉水浸润我们干涸的日常,让目光越过眼前的琐碎,望向更辽阔的星空与更遥远的过去,我们会发现,诗歌所指向的远方,其实正是我们内心深处的故乡。