诗歌作为人类情感与智慧的结晶,承载着不同时代的思想与审美,从《诗经》的质朴吟唱到唐诗宋词的华美篇章,每一首诗歌都是特定历史环境下的文化产物,理解诗歌需要从多个维度切入,才能把握其深层意蕴。

溯源:诗歌的时空坐标

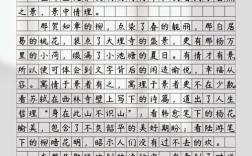

诗歌的出处往往指向其诞生的文化土壤。《诗经》收录西周至春秋时期的305篇作品,风"来自十五诸侯国的民间歌谣,"雅"为贵族宴饮乐曲,"颂"则是宗庙祭祀乐章,这些诗歌原本都配有曲调,在特定场合演唱,后经孔子整理成为儒家经典,李白的《蜀道难》沿用乐府古题,但在原有基础上拓展出恢弘的想象空间,展现盛唐文人突破规范的艺术追求。

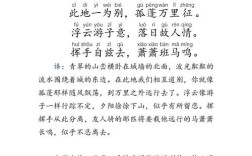

创作背景如同解读诗歌的密钥,杜甫《春望》中"国破山河在"的沉痛,需联系安史之乱后长安沦陷的历史现实;苏轼《水调歌头·明月几时有》的旷达背后,隐藏着因乌台诗案被贬密州的政治失意,李清照前期作品如《如梦令》清新婉约,南渡后的《声声慢》则充满家国之痛,这种风格转变正是个人命运与时代变迁交织的见证。

解码:诗歌的创作技艺

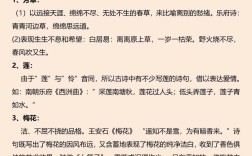

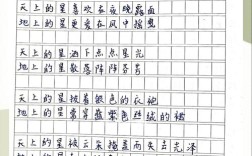

传统诗歌创作讲究格律规范,近体诗严格遵循平仄对仗规则,王维《山居秋暝》中"明月松间照,清泉石上流"不仅意境空灵,更体现五言律诗标准的颔联对仗,词作则按词牌填词,每个词牌都有固定格律,如《沁园春》双调一百十四字,上片四平韵,下片五平韵。

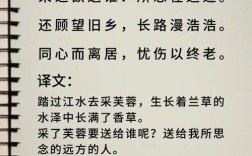

意象运用是古典诗歌的重要特征,屈原《离骚》开创"香草美人"的象征传统,以男女关系喻君臣际遇,李商隐《锦瑟》通过"庄生晓梦""望帝春心"等典故构建朦胧意境,这种多义性恰是诗歌魅力的体现,马致远《天净沙·秋思》用"枯藤老树昏鸦"的意象组合,营造出萧瑟苍凉的秋日氛围。

修辞手法丰富诗歌的表现力。《诗经》普遍运用赋比兴手法,"关关雎鸠"起兴引出君子对淑女的思慕,李白善用夸张,"飞流直下三千尺"强化了庐山瀑布的磅礴气势,对偶在律诗中尤为常见,杜甫"两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天"形成工整的空间对应。

活化:诗歌的当代价值

在现代社会,诗歌依然具有独特价值,写作时引用恰当诗句能提升文章品质,如用"千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金"形容攻坚克难的过程,在文化交流场合,诗歌成为沟通的桥梁,许渊冲的诗词翻译让西方读者领略到中国古典文学的精妙。

鉴赏诗歌应建立系统方法,首先要把握诗歌类型,边塞诗多描写戍边生活,山水诗侧重自然景观,咏史诗往往借古讽今,接着分析核心意象,岑参《白雪歌送武判官归京》中"忽如一夜春风来,千树万树梨花开",将雪景转化为春日梨花的奇特意象,最后结合诗人经历解读情感,陆游《书愤》中"塞上长城空自许"的慨叹,需联系其力主抗金却屡遭排挤的人生经历。

诗歌教学应当注重古今贯通,可以通过对比阅读深化理解,将崔护《题都城南庄》与现代诗人席慕蓉的《一棵开花的树》对照,体会不同时代对"邂逅"主题的演绎,创作实践也是重要环节,尝试按照诗词格律进行写作,能更深入地体会传统诗歌的艺术特质。

在信息碎片化时代,诗歌为我们提供凝练而深沉的表达方式,它不仅是文化遗产,更是持续生长的艺术形式,当我们吟诵"海上生明月"时,与张九龄跨越千年共享着相同的情感体验;当我们品味"面朝大海,春暖花开"时,又能感受到现代诗歌对传统意境的创新传承,这种穿越时空的共鸣,正是诗歌永恒生命力的体现。