诗歌,是中华文明宝库中璀璨的明珠,它以凝练的语言、丰富的想象和优美的韵律,传承着千年的情感与智慧,掌握一定的诗歌知识,不仅能提升个人文学素养,也能让我们在品读时获得更深层次的审美体验,本文将从多个维度,与您一同探寻诗歌的奥妙。

溯源:诗歌的出处与流变

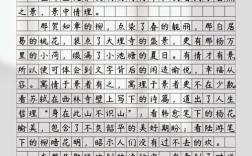

中国诗歌的源头,是远古先民在劳动与祭祀中发出的歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地民歌,真实反映了当时的社会风貌与人民情感;“雅”是宫廷宴享或朝会时的乐歌,分为大雅和小雅;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,气氛庄严肃穆,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,其瑰丽的想象与炽热的情感,与《诗经》的现实主义风格双峰并峙。

至唐代,诗歌发展至顶峰,格律诗完全成熟,宋词则继唐诗之后,成为一种新的诗歌体裁,依曲谱填词,句式长短不一,更适于抒发婉转情思,元代的散曲,语言更为通俗活泼,增添了戏剧性与生活气息,了解一首诗的出处,如同探寻它的家族血脉,能帮助我们将其置于正确的历史坐标中,理解其风格与内涵的由来。

识人:作者生平与时代印记

“知人论世”是解读诗歌的重要方法,诗人的生平经历、思想观念与其所处的时代背景,深刻影响着创作,读懂杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,必须了解他身处唐朝由盛转衰的安史之乱时期,个人颠沛流离的遭遇让他对民生疾苦有了切肤之痛,其诗才被誉为“诗史”。

同样,李清照的词风在南渡前后判若两人,前期词作如《如梦令·常记溪亭日暮》,清新明快,充满闺中少女与少妇的闲适情趣;而经历国破家亡、丈夫病逝后,她的词风转为沉郁凄怆,《声声慢·寻寻觅觅》中“这次第,怎一个愁字了得”的悲叹,是其晚年孤苦心境最真实的写照,当我们接触一首诗,不妨先了解诗人的生活轨迹与时代风云,这往往是为我们打开诗歌情感大门的第一把钥匙。

探境:创作背景与特定心境

每一首经典诗作的诞生,往往有其特定的触发点,即创作背景,这可能是某个具体的事件、某个特定的地点,或是诗人某一瞬间的心境感悟,王羲之在《兰亭集序》中便阐述了“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”的感慨,正是兰亭雅集这一特定事件,催生了对生命与永恒的哲学思考。

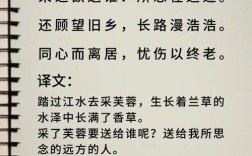

苏轼的《水调歌头·明月几时有》,词前小序明确写道:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”中秋佳节、通宵畅饮、大醉状态、思念弟弟苏辙(子由),这几个要素共同构成了这首千古名篇的创作情境,了解此背景,我们才能更真切地体会词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”所蕴含的旷达与无奈交织的复杂情感,有时,背景信息就藏在诗题或序言中,细心品读,方能捕捉到诗人创作时最原始的冲动与情感。

品鉴:艺术手法与表达技巧

诗歌是语言的艺术,其魅力很大程度上来自于精妙的艺术手法,这些手法是诗人构建意境、传达情感的桥梁。

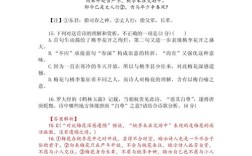

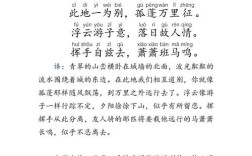

- 意象与意境:意象是融入了主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,多个意象组合,便营造出独特的意境,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”等一系列意象叠加,渲染出天涯游子秋日思归的苍凉意境。

- 修辞手法:比喻、拟人、夸张、借代、对偶等修辞的运用,使诗歌形象生动,意蕴丰富,李白用“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的夸张与比喻,极写庐山瀑布的磅礴气势。

- 抒情方式:分为直接抒情和间接抒情,间接抒情又可通过借景抒情(情景交融)、托物言志、借古讽今等方式实现,于谦的《石灰吟》“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,便是借石灰的制作过程,抒写自己为国尽忠、坚守高洁情操的志向。

- 表现手法:如虚实结合、动静相衬、对比、用典等,李商隐的诗作尤其擅长用典,使其诗意含蓄深邃,耐人寻味。

掌握这些基本手法,能让我们在阅读时不仅知其美,更能知其所以美,从而提升鉴赏能力。

致用:诗歌在现代生活中的价值

古典诗歌并非束之高阁的古董,它在当下依然具有鲜活的生命力,它可以滋养我们的心灵,在快节奏的生活中提供一方宁静的精神栖息地,当面对挫折时,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪迈能给予我们力量;当思念远方亲友时,王维“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”的诗句能引发我们深深的共鸣。

诗歌也是提升语言表达能力的宝库,学习其精炼的语言、巧妙的构思,能让我们的谈吐与写作更具文采与深度,将诗歌元素融入设计、广告、影视创作中,能增添文化底蕴与艺术感染力,更重要的是,诗歌是连接我们与民族传统文化的纽带,通过诵读与理解,中华文化的基因得以在我们血脉中延续。

学习诗歌,是一个不断发现、不断感动的过程,它不需要高深莫测的理论,只需要一颗愿意静下来品味的心,从了解一首诗的来历,到走近一位诗人的人生,再到品味其字句间的匠心独运,每一步探索,都会让我们收获一份独特的审美愉悦与智慧启迪,愿每一位爱好者,都能在诗歌的海洋中,寻找到属于自己的那份共鸣与慰藉。