诗歌自传,是诗人用文字勾勒的生命地图,当我们翻开一卷诗集,读到的不仅是精妙的词句,更是诗人走过的岁月山河与心灵轨迹,理解诗歌,需要穿越文字表层,进入创作的历史现场与情感核心。

溯源:诗歌的时空坐标

每首诗的诞生都有其独特的时空坐标,李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”写于奉诏入京之时,盛唐的开放气象与诗人的豪迈个性在此刻交汇;杜甫的“国破山河在,城春草木深”则定格了安史之乱后的长安,个人的颠沛与家国的苦难融为一体。

了解诗歌的创作背景,如同掌握了解读的密码,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》写于黄州贬所,表面上怀古,实则是借周瑜的年轻得志反衬自身处境,若不理解元丰五年的苏轼刚经历“乌台诗案”,就很难体会“多情应笑我早生华发”中深藏的无奈与自我开解。

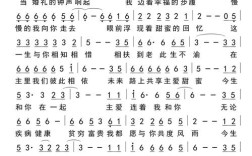

诗歌的出处同样重要。《诗经》中的“风”来自十五国的民间歌谣,“雅”为宫廷乐歌,“颂”是宗庙祭祀乐章,了解这些区分,就能明白为何“关关雎鸠”充满生活气息,而“文王在上”则庄严肃穆,词牌的起源尤其值得注意,《浪淘沙》本为七言绝句,《念奴娇》则与唐代歌伎念奴有关,这些知识帮助我们理解不同词牌承载的情感基调。

诗人:生命经历与艺术风格的融合

诗人的生命轨迹往往决定了其艺术风格,陶渊明的田园诗之所以真切动人,源于他“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的实际体验;王维的山水诗空灵静谧,与他长期习佛参禅密不可分。

李清照的词风转变堪称典型,南渡前,“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”洋溢着少女的娇羞灵动;靖康之变后,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”则充满了国破家亡的沉痛,她的词作串联起来,就是一部用韵文写就的传记。

诗人的交游圈也深刻影响着创作,李白与杜甫的友谊促进了两位伟大诗人的艺术交流;白居易与元稹的唱和诗篇,不仅见证了友情,更推动了新乐府运动的发展,理解这些关系网络,能让我们看到诗歌作为社交媒介的另一面。

创作过程:从灵感到成篇

诗歌创作是情感体验与艺术技巧的双重劳动,贾岛“两句三年得,一吟双泪流”道出了炼字之苦;而王勃即席挥就《滕王阁序》,则展现了天才的即兴创作能力。

灵感的来源多种多样,张继的《枫桥夜泊》诞生于科举落第的归途,夜泊苏州的孤寂化作了“江枫渔火对愁眠”的千古名句;王之涣的《登鹳雀楼》则是在登高望远时,自然流淌出“欲穷千里目,更上一层楼”的哲理。

修改是创作的重要环节,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,经历了“到”“过”“入”“满”等十余字的推敲;鲁迅自述“写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字句删去”,这种严谨态度值得每位诗歌爱好者借鉴。

品读方法:进入诗歌的三重门

品读诗歌需要方法,第一重门是文字本身,包括识字、解词、通句,读李商隐《锦瑟》,“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”中的典故需要逐一厘清。

第二重门是意象把握,中国诗歌有一套成熟的意象系统——“明月”常寄托思乡,“杨柳”多表达离别,“东篱”则与隐逸相关,马致远的《天净沙·秋思》通过“枯藤老树昏鸦”等九个意象的叠加,构筑了浓郁的秋思意境。

第三重门是意境体验,这是读者与诗人的精神共鸣,读陈子昂《登幽州台歌》,“前不见古人,后不见来者”的苍茫时空感,需要读者调动自身的人生体验才能真正领会。

表现手法:诗歌的艺术密码

诗歌艺术手法的运用,是诗人技艺的集中体现。

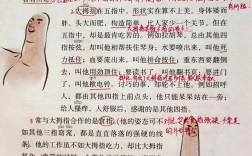

比兴是古典诗歌的精髓。《诗经·关雎》以水鸟和鸣起兴,引出君子对淑女的追求;《氓》用“桑之未落,其叶沃若”比喻女子年轻貌美,“桑之落矣,其黄而陨”则暗示容颜老去。

象征手法赋予诗歌多层意蕴,李商隐诗中常见的“青鸟”“蓬山”,既是具体意象,又是可望不可即的象征;现代诗中,艾青的《礁石》中的形象,既是自然物,又象征着坚韧不拔的民族精神。

对仗与平仄构成了汉语诗歌独特的音乐美,杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅对仗工整,平仄交错也形成了抑扬顿挫的节奏感。

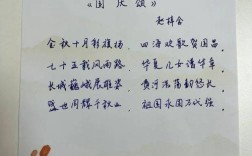

用典则考验着诗人的学养与读者的知识储备,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕、廉颇等历史人物典故,表达了复杂的思想感情,了解这些典故,是理解词意的关键。

现代传承:老树新枝的生机

古典诗歌的生命力在当代依然旺盛,余光中的《乡愁》继承了中国诗歌的意象传统,又以现代语言表达当代人的情感;席慕蓉的诗作融古典意境于现代抒情,赢得了广大读者的喜爱。

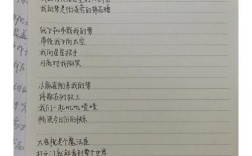

创作传统诗词也成为许多现代人的精神寄托,无论是在网络论坛还是线下诗社,都能看到人们用旧体诗记录生活、抒发情感,这种创作既是对传统的致敬,也是个体生命与千年诗脉的接续。

理解诗歌自传的角度,最终是为了更好地与这些文字背后的灵魂对话,每一首好诗都是诗人生命的一个切片,保存着特定时刻的思想情感,当我们读诗时,不仅是在欣赏文字艺术,更是在与过往时代的智者进行心灵的交流,这种交流跨越时空,让千年前的情感在当下复苏,也让个体的生命体验因融入文化长河而变得辽阔深远,诗歌的魅力,或许正源于此——它是个体的自传,也是人类共同的情感史。