在语文写作中,名人名言恰似夜空中璀璨的星辰,为文章点亮思想的火光,这些凝练而深刻的语句,不仅是语言艺术的结晶,更是人类智慧的浓缩,掌握恰当运用名言警句的方法,能使文章增色生辉,提升思想深度与文化底蕴。

探源溯流:理解名言的文化基因

每则经典名言都扎根于特定的历史土壤,孔子“己所不欲,勿施于人”出自《论语·颜渊》,体现了儒家“恕道”思想,产生于礼崩乐坏的春秋时期,反映了孔子对理想人际关系的追求,了解这句话产生的时代背景,才能准确把握其“推己及人”的核心内涵。

范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”出自《岳阳楼记》,创作于北宋内忧外患之际,作者被贬邓州,友人滕子京重修岳阳楼邀其作记,借此表达不计个人得失、以天下为己任的胸怀,知晓这一创作背景,我们才能理解这句话沉甸甸的社会责任感。

西方名言同样如此,培根“知识就是力量”出现在欧洲文艺复兴后期,反映了当时人们对科学知识的渴求,是对经院哲学只重神学不重现实的有力反击,理解这一历史语境,才能避免对这句话作肤浅解读。

知人论世:把握作者的思想脉络

名言警句是作者思想的高度浓缩,与作者的人生经历、哲学观念密不可分,李白“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈,与他浪漫不羁的性格和盛唐开放包容的时代精神一脉相承,而杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的忧思,则与他颠沛流离的生活经历和中唐社会动荡密切相关。

鲁迅“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是他伟大人格的写照,了解鲁迅一生与旧社会不屈不挠斗争的经历,才能体会这句话中蕴含的鲜明爱情与坚定立场。

巧妙运用:让名言为文章增色

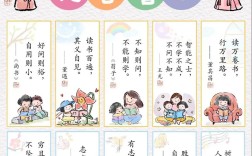

运用名言警句需讲究方法与技巧,首要原则是准确理解,避免断章取义,孟子“穷则独善其身,达则兼善天下”中的“穷”指仕途不顺,“达”指仕途通达,若误解为财富多寡,就会偏离原意。

其次要贴合语境,自然融入,在论述青年理想时,可引用“志当存高远”;探讨学习态度时,“学而不思则罔,思而不学则殆”颇为贴切,名言与文章主旨应水乳交融,避免生硬堆砌。

活用与化用能展现语言运用能力,可直接引用,如“正如苏轼所言‘古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志’”;也可间接引用,如“这种‘春蚕到死丝方尽’的奉献精神令人动容”;还可创造性化用,如将“书山有路勤为径”发展为“学海无涯巧作舟”,但需注意保持原意精髓。

艺术手法:赏析名言的修辞魅力

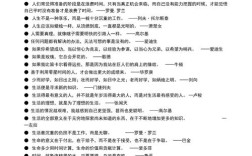

名言警句之所以能历久弥新,与其精湛的艺术手法密不可分,对比手法能强化表达效果,如“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着”,比喻使抽象道理形象化,如“时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的”,对偶则使语句整齐匀称,如“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”。

排比能增强语言气势,如“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强”,反问可加强语气,如“人非生而知之者,孰能无惑?”了解这些修辞手法,不仅有助于更好地理解和运用名言,也能提升自己的语言表达能力。

创新思维:名言运用的当代视角

在运用传统名言时,可结合时代发展赋予新意,爱因斯坦“想象力比知识更重要”在知识爆炸的今天更具启示意义——在人工智能能够快速获取知识的时代,人类的想象力与创造力显得尤为珍贵。

同时也要关注当代名家言论,莫言“文学的最大用处也许就是它没有用处”体现了对文学价值的深刻思考;屠呦呦“科学要实事求是,不是为了争名争利”展现了科学家的高尚品格,这些当代名言同样具有引用价值。

运用名言警句时,应当注重理解其精神实质而非简单套用,真正高明的引用,是让名言与个人思想浑然一体,既展现文化底蕴,又传递独立思考,在掌握经典的同时,保持对生活的敏锐观察与独特思考,才能让名言在笔下焕发新的生命力,使文章既有历史厚度,又有时代气息。

写作中,名言警句如同一位智慧长者,在关键处给予我们启迪;如同一位良师益友,在迷茫时为我们指引方向,善用这些人类文明的精华,让我们的文章既有思想的深度,又有文化的温度,在传承中创新,在借鉴中超越。