诗歌,作为人类文明最古老的艺术形式之一,跨越了时间与地域,始终以其凝练的语言、丰富的想象和深邃的情感,触动着人们的心灵,对于每一位诗歌爱好者而言,深入理解一首诗,就如同开启一场与古人的对话,一次对历史与文化的探秘,本文将引导您从多个维度,系统地赏析诗歌,让每一首诗从冰冷的文字,变为有温度、有故事的生命体。

追溯源头:探寻诗歌的出处与作者

一首诗的诞生,并非凭空而来,它的出处与作者,是理解其内涵的第一把钥匙。

-

出处寻踪:诗歌的出处,通常指向它最初被收录的文集、诗集,或是其创作的具体历史时期与事件,读到杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,我们需知它出自《自京赴奉先县咏怀五百字》,这不仅是诗题,更点明了创作背景——安史之乱前夕,诗人自长安前往奉先县探亲的所见所感,了解出处,能立刻将我们带入那个特定的时空坐标,同样,现代诗歌的出处,可能是一本个人诗集、一本文学杂志,或是一次特定社会思潮下的产物,明确出处,是构建诗歌认知框架的基础。

-

作者知人:“知人论世”是解读诗歌的黄金法则,作者的生平经历、思想观念、艺术风格,无不深刻地烙印在其作品之中,李白的诗风豪放飘逸,与他遍访名山、求仙问道的经历密不可分;李清照的词作,前期清新婉约,后期沉郁忧伤,正是她从美满婚姻到国破家亡、颠沛流离的人生写照,了解作者,不是简单地记忆生平简介,而是要理解其精神世界与时代洪流如何交织,并最终凝结为笔下的文字,当我们知晓苏轼写作《定风波·莫听穿林打叶声》时,正因“乌台诗案”被贬黄州,处于人生低谷,才能更深切地体会“一蓑烟雨任平生”中所蕴含的豁达与坚韧。

还原现场:解析诗歌的创作背景

如果说作者是诗歌的父母,那么创作背景就是诗歌诞生的土壤与气候,背景信息为诗歌提供了最直接的“上下文”。

-

时代风云:诗歌往往是时代最敏锐的回声,社会动荡、政治变革、民族命运,都会在诗人的笔端留下深刻的印记,南宋陆游、辛弃疾的诗词中,充满了对中原故土的怀念与收复失地的壮志,其背后是北宋灭亡、偏安一隅的屈辱现实,理解了这份家国之痛,才能读懂“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的沉痛,才能感受“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的悲愤。

-

个人境遇:除了宏大的时代背景,诗人创作时的具体境遇——一次离别、一场欢聚、一处风景、一番感悟——同样至关重要,王维的《山居秋暝》,描绘了秋雨初霁后山村的清新景象,其宁静空灵的意境,与他晚年隐居辋川、参禅悟道的心境高度契合,柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》,则是与恋人长亭送别时真情实感的流露,凄清的秋景与离别的哀愁相互映衬,感人至深,将诗歌放回其产生的具体情境中,诗中的意象与情感便不再是抽象的符号,而是可感可知的现实。

掌握钥匙:学习诗歌的使用方法

欣赏诗歌,需要掌握正确的方法,如同掌握开启宝库的钥匙,这包括如何阅读、如何品味、如何与诗歌建立连接。

-

反复吟诵,感受韵律:诗歌是语言的艺术,尤其古典诗词,具备独特的格律与音韵之美,静心诵读,是欣赏的第一步,通过朗读,感受平仄的交替、节奏的缓急、韵脚的回环,体会诗歌内在的音乐性,无论是杜甫律诗的沉郁顿挫,还是徐志摩新诗的轻盈流畅,其声音的质感本身就是情感表达的重要组成部分。

-

捕捉意象,体会意境:意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象。“月亮”可以象征思乡,“梅花”代表高洁,“长河”可能隐喻时间,解读诗歌,要学会识别这些意象,并理解它们在特定文化语境中的丰富内涵,当多个意象组合成一个和谐的整体,便形成了意境——一个能让读者沉浸其中、引发无限遐想的艺术空间,马致远的《天净沙·秋思》,通过“枯藤、老树、昏鸦”等一系列意象的叠加,营造出萧瑟苍凉的意境,将游子的愁思渲染得淋漓尽致。

-

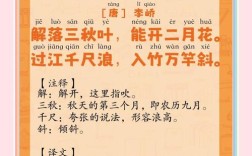

知悉典故,贯通古今:诗人常会化用历史故事、神话传说或前人诗句,这就是用典,典故的使用,能以最精炼的文字,承载深厚的历史文化内涵,增加诗歌的深度和韵味,李商隐的诗就以善用典故著称,如果不了解“庄生晓梦迷蝴蝶”的哲学意蕴,不清楚“望帝春心托杜鹃”的神话故事,就很难完全领会《锦瑟》一诗的复杂情感,在阅读中遇到不解的典故,勤于查阅,是深化理解的必要途径。

品味匠心:探究诗歌的使用手法

诗歌之所以不同于日常语言,在于它运用了丰富多彩的艺术手法,这些手法是诗人匠心的体现。

-

赋比兴的传承:这是中国古典诗歌创作的经典手法。“赋”是直陈其事,铺叙描写;“比”是打比方,即比喻;“兴”是先言他物以引起所咏之词,借景抒情,托物起兴,如《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,掌握赋比兴,能帮助我们理清诗歌的抒情脉络。

-

象征与隐喻的深度:象征是用具体事物代表抽象概念,隐喻则是暗中比喻,它们使诗歌的表达更为含蓄、多义,闻一多的《死水》,以“一沟绝望的死水”象征当时沉闷、腐朽的旧中国;戴望舒的《雨巷》中,“丁香一样结着愁怨的姑娘”,则是诗人理想与愁绪的隐喻,理解这些手法,需要读者调动联想,参与再创造。

-

虚实相生的艺术:诗歌讲究虚实结合,实写眼前之景,虚写想象之情、回忆之境或未来之思,李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,将无形的“愁”化为具象的“一江春水”,以实写虚,气势磅礴,虚实手法的运用,拓展了诗歌的艺术空间,留下了丰富的想象余地。

诗歌的世界广袤无垠,每一次深入的赏析,都是一次精神的探险与审美的提升,它要求我们不仅用眼睛看,更要用心去听、去感、去想,当我们带着对出处作者的了解,对创作背景的认知,运用恰当的方法,品味精妙的手法去接近一首诗时,我们便不再仅仅是读者,而是成为了诗人跨越时空的知音,在这个快节奏的时代,愿我们都能在诗歌中找到一方宁静的栖息地,让这些历经岁月洗礼的文字,继续照亮我们的内心,丰富我们的人生。