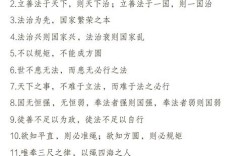

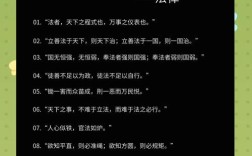

法律,作为维系社会秩序的基石,其精神与智慧常常浓缩于精炼的名言警句之中,这些跨越时空的箴言,不仅是法学思想的结晶,更是我们理解法律价值、塑造法治观念的有力工具,掌握如何解读与运用这些警句,能极大地提升个人的法律素养。

探寻源头:理解警句的深层意涵

每一句流传至今的法律名言,都非无根之木,它们深深植根于特定的历史背景与作者的个人实践中,理解其出处与背景,是准确领悟其含义的第一步。

法律的基石:“法律必须被信仰,否则它将形同虚设”

- 作者与背景:这句话出自美国著名法学家哈罗德·J·伯尔曼的经典著作《法律与宗教》,该书创作于20世纪70年代,当时西方社会正经历着对法律权威的普遍信任危机,伯尔曼深刻指出,法律若失去人们内心的认同与尊崇,仅靠外在的强制力,是无法长久维持社会秩序的。

- 深层解读:这句警句的核心在于“信仰”二字,它强调法律的生命力不仅仅在于条文的完备与惩罚的严厉,更在于它在公民心中所激发的敬畏与信赖,一个健康的社会,其成员遵守法律不仅是因为害怕惩罚,更是出于对法律所代表的公平、正义等价值的内心认同,这提醒我们,法治建设不仅是制度构建,更是文化与信仰的培育。

权力的枷锁:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。”

- 作者与背景:这是法国启蒙思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中提出的不朽论断,18世纪的欧洲,君主专制权力达到顶峰,孟德斯鸠通过对各国政治制度的深入研究,系统性地提出了“三权分立”学说,旨在通过权力之间的制衡来防止专制与暴政。

- 深层解读:此警句深刻揭示了权力的本性——具有自我扩张和滥用的倾向,它并非仅仅是对掌权者个人的道德批判,而是对权力运行规律的客观洞察,其现代意义在于,它为我们构建现代法治政府提供了理论基础:必须用制度来约束权力,将权力关进制度的笼子里,确保权力在阳光下运行。

程序的正义:“正义不仅应得到实现,而且要以人们看得见的方式加以实现。”

- 作者与背景:这句法谚强调了程序正义的重要性,它源于英国悠久的普通法传统,是英美法系司法制度的核心理念之一,其精神体现在一系列具体的司法程序中,如公开审判、法官中立、赋予当事人充分的辩护权等。

- 深层解读:这句话区分了“实质正义”与“程序正义”,它告诉我们,即便一个判决结果在实体上是正确的,但如果取得这一结果的过程不公开、不公正、不透明,那么最终的正义也将大打折扣,甚至无法得到社会的认可。 “看得见的方式”意味着司法过程的透明度和参与性,它保障了当事人的尊严,也增强了司法公信力。

学以致用:法律警句的实践之道

理解了这些警句的内涵,更重要的是将其融入我们的思维与行动。

作为个人行为的准则

法律名言可以内化为我们日常行为的指南,当面临抉择时,“法无授权不可为”(针对公权力)和“法无禁止即可为”(针对私权利)的原则能帮助我们厘清边界,前者提醒公职人员恪守职权,后者则鼓励公民在法律框架内勇敢创新与探索,将“法律必须被信仰”置于心中,能促使我们从被动守法转向主动尊法,成为法治社会的积极建设者。

作为说理与论证的工具

在写作、演讲或日常讨论中,恰当地引用法律警句能极大地增强说服力,在探讨为何需要监督机制时,引用孟德斯鸠关于权力滥用的名言,可以一针见血地点明问题的本质,在论述司法改革时,强调“看得见的正义”,能生动地阐明程序公正的价值,这些警句充当了思想的“杠杆”,能用最精炼的语言撬动深刻的道理。

作为普法教育的载体

法律警句言简意赅、朗朗上口,是进行普法教育的绝佳材料,它们像一颗颗种子,能在公众心中播下法治的萌芽,通过讲解这些警句的故事与道理,可以让抽象的法律原则变得可知可感,激发公众对法律的兴趣与思考,从而在全社会营造尊法学法守法用法的良好氛围。

辨析与思考:避免误用的艺术

运用法律名言也需谨慎,避免陷入断章取义或机械套用的误区。

- 警惕语境剥离:任何名言都有其特定的历史和社会语境,脱离背景去解读,可能导致误解,在理解不同法系、不同国家的法律名言时,需要考虑到其法律传统的差异。

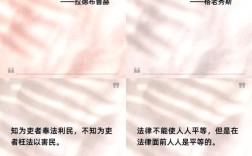

- 理解对立与统一:法律概念中充满辩证关系。“法不容情”强调法律的普遍性与刚性,而“法理无外乎人情”则强调法律不能背离世道人心,二者并非绝对矛盾,而是从不同层面阐述了法律与情理复杂而微妙的关系,智慧在于把握其适用的尺度与情境。

法律名言警句是穿越时空的智慧之光,它们承载着人类对公平、正义与秩序的不懈追求,深入学习并善于运用这些警句,绝非咬文嚼字的学究气,而是锻造法治思维、塑造公民精神的重要途径,当这些古老的箴言融入我们的血脉,成为我们思考与行动的自觉,我们便不仅是法律的遵守者,更是法治文化的传承者与发扬者,在这个意义上,每一句被深刻理解并践行的法律格言,都在为社会的法治大厦添砖加瓦。