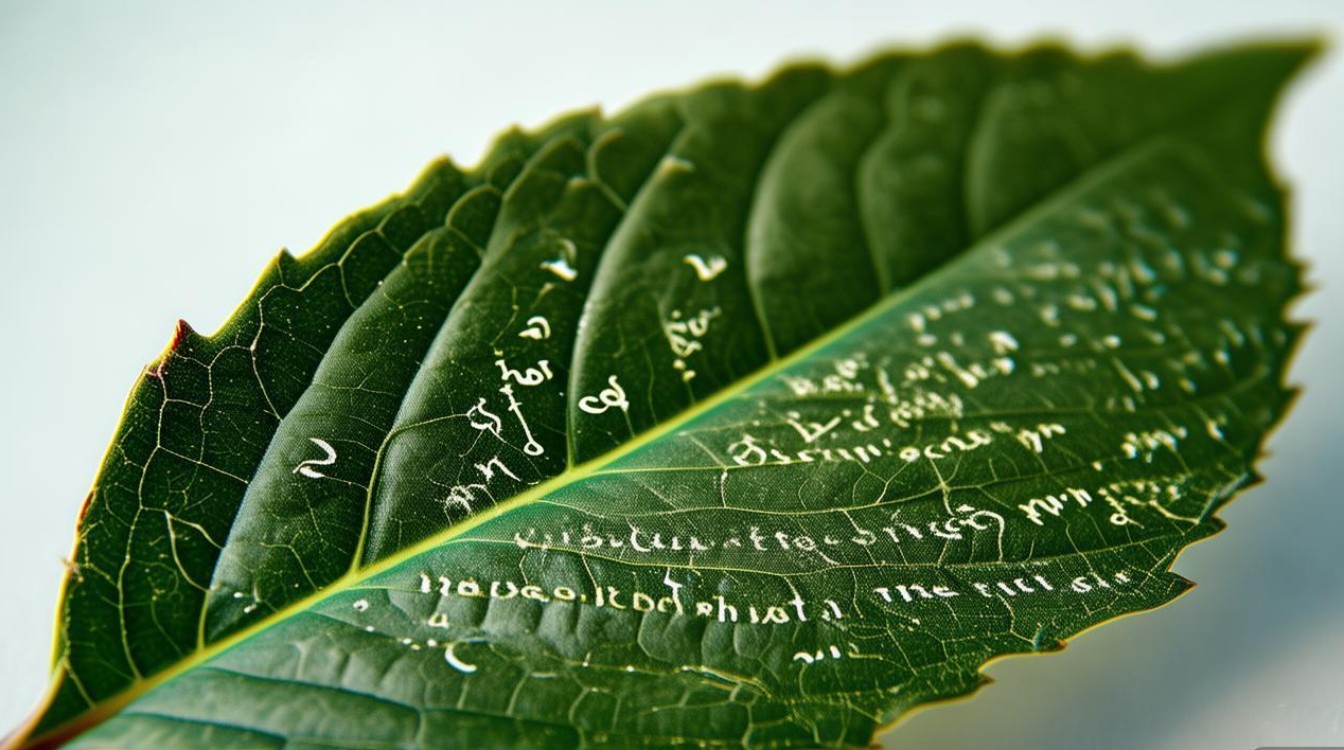

一片树叶,在诗人眼中从不是简单的植物组织,它可以是季节的信使,可以是人生的隐喻,可以是情感的载体,也可以是哲思的起点,当它飘入诗歌的国度,便承载了超越自身的重量,理解这样的诗歌,需要我们像品茗一般,细细感受其间的层次与韵味。

意象的源头:一片树叶的文化根系

在中国诗歌的漫长传统中,树叶意象早已扎根极深,最早的歌谣《诗经》中,“桑之未落,其叶沃若”以桑叶的繁茂喻指女子的青春年华;而“桑之落矣,其黄而陨”则用叶子的枯黄飘零暗示容颜老去与情感凋谢,这片叶子,从一开始就不仅仅是自然物,它被赋予了深刻的社会性与情感价值。

至唐代,诗歌艺术登峰造极,树叶的意象也愈发丰富与精微,王勃的“长江悲已滞,万里念将归,况属高风晚,山山黄叶飞”,诗中纷飞的黄叶,既是眼前实景,更是诗人内心汹涌乡愁的外化,秋风与黄叶共同构成一个萧瑟的时空,将无形的悲情转化为可触可感的画面。

杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,则将树叶意象推向一个更为宏阔的境界。“落木”而非“落叶”,一字之差,境界全出,显得更加苍劲有力,这萧萧而下的,是深秋的树叶,更是诗人对家国命运、个人身世的深沉慨叹,它与滚滚长江形成时空上的对照,共同奏响了生命流逝与宇宙永恒的雄浑交响。

理解了这片树叶在文化土壤中的深厚根基,我们便能明白,为何简单的自然物能引发如此丰富的联想。

意境的营造:诗人如何点叶成金

诗人运用树叶,绝非简单罗列,而是通过精妙的艺术手法,将其编织进诗歌的肌理,营造出打动心灵的意境。

象征与隐喻,是诗人最常用的法宝。 树叶的生命周期——萌发、繁盛、枯黄、飘零——天然地对应着人生的青春、盛年、衰老与死亡,也对应着事物的兴起与衰败,韦应物《寄全椒山中道士》中“落叶满空山,何处寻行迹”,满山的落叶,遮蔽了道路,也象征着世事的迷茫与知音难觅的惆怅,树叶成了沟通内心世界与外部自然的桥梁。

炼字与炼意,则体现了古典诗歌的极致追求。 如前文提及的杜甫用“落木”而非“落叶”,不仅因“木”字本身带有凋零的意味,更因它在音色上更为沉响,与全诗的雄浑悲凉格调相契,再如白居易《长恨歌》中“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”,不直言唐玄宗的思念,只将“桃李花开”的盛景与“梧桐叶落”的凄清并列,让读者在自然景物的对比中,自行体会人物内心的巨大落差与无尽长恨,这种通过意象并置来引发联想的手法,是中国诗歌含蓄蕴藉之美的典范。

情景交融,是中国诗歌美学的核心。 优秀的诗人从不孤立地描写树叶,他们总是将物与我、景与情完美融合,晏殊《浣溪沙》中“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的怅惘,若置于满园落叶的背景下,其感伤流年的意味便更为浓厚,景物是情感的触发点,也是情感的归宿。

现代的回响:树叶意象的承传与演变

古典诗歌的养分,持续滋养着后世创作,在现代诗中,树叶意象依然活跃,但其内涵与表达方式常呈现出新的面貌。

现代诗更注重个人化的瞬间感受与独特的意象营造,一片树叶可能关联着一次具体的记忆、一个私密的象征,那种借自然物抒写生命感怀的精神脉络,依然清晰可辨,我们读现代诗中的树叶,既能感受到古典意境的深远影响,也能触摸到现代人更为复杂、细腻的内心图景。

作为读者的我们:如何与一片诗中的树叶对话

面对一首以树叶或类似意象为核心的诗词,我们该如何进入并欣赏它?以下是一些可行的路径:

-

直观感受,捕捉第一印象。 先抛开所有分析,静静地读几遍诗,问自己:这片叶子给我什么样的直接感觉?是轻盈还是沉重?是欢快还是悲伤?相信你的直觉,这是所有深度赏析的起点。

-

探寻语境,重建诗歌场景。 将这片树叶放回它所在的诗句中,再看整首诗描绘了怎样的时间、地点、事件和诗人状态,了解创作背景固然有帮助,但即使不知具体背景,通过诗句本身构建一个合理的场景,也是极佳的理解方式。

-

调动联想,连接个人经验。 你是否也曾在一个秋日,看见落叶纷飞而心生感慨?将诗中的情感与你的生命体验相连接,诗歌便不再是冰冷的文字,而成为与你对话的活体。

-

细品语言,欣赏形式之美。 关注诗人所用的字词、声音和节奏,体会“萧萧”与“滚滚”的叠词带来的听觉感受,感受诗句对仗工整所带来的平衡与张力,形式本身,就是情感与思想的重要组成部分。

诗歌中的一片树叶,是一个微缩的宇宙,它承载着千年的文化密码与无数个体的生命悸动,解读它,不需要高深莫测的理论,需要的是一颗愿意慢下来、细细品味的心,每一次认真的阅读,都是一次与诗人跨越时空的握手,也是一次对自身情感深度的勘探,当一片诗的树叶在你心中引起共鸣,那便是文学最纯粹的魅力所在。