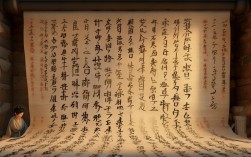

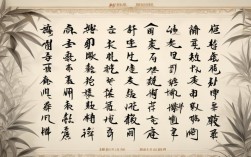

关于数学的本质与价值

这类名言深刻地揭示了数学不仅仅是公式和符号,更是一种思想方法和解决问题的工具。

“宇宙之大,粒子之微,火箭之速,化工之巧,地球之变,生物之谜,日用之繁,无处不用数学。”

- 解读:这是华罗庚先生最广为人知的名言之一,它用极其宏大和具体的例子,雄辩地证明了数学的普适性和强大生命力,数学不是象牙塔里的抽象游戏,而是渗透到科学、技术、生活乃至社会方方面面的基础科学,这句话极大地提升了数学的地位,也激励了无数人去学习和应用数学。

“数缺形时少直观,形少数时难入微。”

- 解读:这句精辟地概括了数学中“数”(代数)与“形”(几何)的辩证关系,它告诉我们,在研究数学问题时,要学会将抽象的代数关系与直观的几何图形结合起来,用图形来帮助理解抽象的数字和公式,能让问题变得清晰;反之,用精确的代数计算来深入探讨几何图形的细节,才能获得深刻的结论,这是数学研究中一种非常重要的思想方法。

“聪明在于学习,天才在于积累。”

- 解读:这句话虽然不直接谈数学,但却是华罗庚先生数学人生最真实的写照,他本人出身贫寒,并未受过高等教育,完全靠自学成才,这句话强调了勤奋和积累的重要性,否定了“天才论”,它告诉我们,任何伟大的成就都不是凭空得来的,而是通过持续不断的学习和一点一滴的积累才能实现的。

关于数学学习方法与态度

这类名言是华罗庚先生多年研究经验的结晶,为数学学习者指明了方向。

“读书要从薄到厚,再从厚到薄。”

- 解读:这是华罗庚先生独创的读书方法论,极具指导意义。

- 从薄到厚:初读一本书,不懂的地方要查资料、加注释、做补充,书的“厚度”就增加了,这个过程是“钻进去”的过程,追求知识的广度和深度。

- 从厚到薄:在充分理解的基础上,经过消化、提炼、归纳,抓住核心思想、主要脉络和关键方法,书的“厚度”又变薄了,这个过程是“跳出来”的过程,追求知识的本质和系统性。

- 这个过程完整地描述了学习的两个阶段:既要深入细节,又要把握全局。

“独立思考,就是培养创造力的关键。”

- 解读:华罗庚先生非常强调独立思考的能力,他认为,学习数学不能只满足于听懂老师的课、看懂书上的证明,更要多问“为什么”,尝试自己去寻找不同的解法,甚至去怀疑和挑战已有的结论,只有通过独立的思考,才能真正理解数学的精髓,并在此基础上有所创新。

“面对悬崖峭壁,一百年也看不出一条缝来,但用斧凿,能进一寸进一寸,能进一尺进一尺,不断积累,飞跃必来,突破随之。”

- 解读:这句话形象地比喻了攻克数学难题的过程,它告诉我们,遇到看似无法逾越的困难时,不能有畏难情绪,更不能放弃,最有效的方法就是脚踏实地,从一点一滴做起,持续不断地努力,每一次微小的进步,都是在为最终的突破积蓄力量,这种“愚公移山”的精神是数学研究所必需的。

关于数学应用与实践

作为一位将数学与国家建设紧密结合的科学家,华罗庚先生始终强调数学的实用性。

“数学的真正组成部分是问题和解答。”

- 解读:这句话点明了数学的实践性,数学不是空中楼阁,它源于对问题的探索,并最终通过解决问题来体现其价值,学习数学,关键在于学会提出问题,并找到解决问题的方法。

“天才在于积累,聪明在于勤奋。”

- 解读:与第一点类似,但更侧重于行动,它强调了勤奋是通往成功的唯一路径,在数学领域,没有捷径可走,唯有日复一日的刻苦钻研和不懈努力,才能取得成就。

他推广的“优选法”和“统筹法”

- 解读:虽然这不是一句名言,但华罗庚先生晚年身体力行,深入工厂、农村,用通俗易懂的方式推广“优选法”(如0.618法)和“统筹法”,为中国的经济建设做出了巨大贡献,这本身就是他“数学无处不在”和“数学为人民服务”思想的最好实践,他用自己的行动告诉世人,高深的数学可以化简为解决实际问题的强大工具。

关于数学教育与人才培养

作为一位教育家,华罗庚先生对青年一代寄予厚望。

“树老易空,人老易松,科学之道,戒之以空,戒之以松,我愿一辈子从实以终。”

- 解读:这是华罗庚先生晚年的自勉,也是对所有人的告诫,他以“树”和“人”作比,说明人老了容易思想僵化、精神松懈,而研究科学最忌讳的就是“空”(空谈理论、不联系实际)和“松”(治学不严、缺乏毅力),他立下誓言,要一辈子坚持“从实”(实事求是、脚踏实地)的原则,为科学事业奋斗到生命最后一刻,这种严谨、求实的治学精神,是所有科研工作者的楷模。

华罗庚先生的名言,是他一生数学研究、教育实践和人生感悟的结晶,它们不仅富含哲理,而且极具指导性:

- 宏观上,他指出了数学的普适价值和核心地位。

- 方法上,他提供了“数形结合”和“薄厚互化”等行之有效的学习思想。

- 精神上,他倡导了“勤奋积累”和“独立思考”的治学态度。

- 实践上,他强调了“问题导向”和“学以致用”的应用原则。

这些名言至今仍在激励着无数的中国学生和科研工作者,在探索科学的道路上不断前行。