诗歌是语言艺术的精粹,承载着人类情感的千年底蕴,从《诗经》的"关关雎鸠"到《离骚》的"路漫漫其修远兮",每一首经典作品都像时光胶囊,封存着特定时代的文化基因与精神密码。

溯源:文字深处的文化基因

中国诗歌的源流可追溯至远古祭歌,西周时期采诗官行走民间,"采风"制度使《诗经》得以汇集三百零五篇作品,形成"风雅颂"的完整体系,国风"收录十五地区民歌,"雅"为朝会宴享之乐,"颂"则是宗庙祭祀乐章,这种早期诗歌分类法已展现出古人对文学功能的深刻认知。

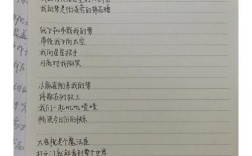

屈原在洞庭湖畔行吟时创作的《九章》,将楚地巫文化与个人政治理想熔铸成瑰丽意象,橘颂》通篇咏物言志,开创"香草美人"的象征传统,这种托物寄情的创作手法直接影响后世咏物诗发展,唐代李商隐"春蚕到死丝方尽"便是此种笔法的精妙延续。

创作:时代洪流中的心灵印记

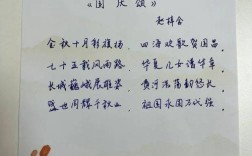

建安七子在战火纷飞中形成的"建安风骨",将乱世悲慨化作刚健诗风,曹植《白马篇》中"捐躯赴国难,视死忽如归"的豪语,既是个体生命价值的宣言,也折射出特定历史时期士人的精神取向。

盛唐时期,边塞诗派与山水田园诗派双峰并峙,王维在辋川别业写就"明月松间照,清泉石上流",其空灵意境既受禅宗思想影响,也体现着士大夫"大隐于朝"的生活理想,而高适《燕歌行》中"战士军前半死生,美人帐下犹歌舞"的尖锐对比,则真实记录着戍边将士的生命体验。

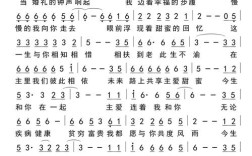

宋代词人将音乐性与文学性完美融合,苏轼在密州出猎时所作《江城子·密州出猎》,突破晚唐词柔媚风格,以"会挽雕弓如满月"的雄浑气象开拓词境,这种革新不仅源于个人才情,更与宋代文化兼容并蓄的特质密切相关。

技法:凝练语言的审美密码

古典诗歌创作讲究"炼字",贾岛"推敲"典故已成千古美谈,其《题李凝幽居》中"僧敲月下门"的"敲"字,既保持夜静更深的意境,又赋予画面声响层次,这种字词锤炼体现着汉语单音节文字的独特表现力。

杜甫《秋兴八首》其八的"香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝",通过语序倒装营造特殊审美效果,这种打破常规语法的手段,既满足格律要求,又增强诗句张力,展现着诗歌语言的形式美。

意象组合是古典诗词的重要特征,温庭筠《商山早行》中"鸡声茅店月,人迹板桥霜"纯用名词组接,六个意象并置构成旅途早行图,这种蒙太奇式的手法,使读者在意象间隙中自行补全画面,获得参与创作的审美愉悦。

应用:现代生活中的诗学智慧

在文化交流场合,恰当引用诗句能有效提升沟通品质,描述坚韧品格时,郑板桥"千磨万击还坚劲"比直白表述更具感染力;表达思念时,李之仪"只愿君心似我心"比通俗情话更显隽永,这种运用不是简单堆砌,而是对诗歌精神的活化传承。

教育领域可借鉴"兴观群怨"的诗歌功能论,通过《七月》认识先秦农事规律,借助《琵琶行》理解唐代音乐艺术,运用《石灰吟》培养高尚情操,这种跨学科的教学思路,使诗歌成为打开传统文化之门的钥匙。

个人修养方面,陶渊明"采菊东篱下"启发我们重新审视生活本质,李白"天生我材必有用"激励着面对困境的勇气,这些穿越时空的诗句,如同先贤为我们准备的精神资粮,在特定时刻焕发新的生命力。

诗歌创作本质是生命体验的审美转化,当我们月夜漫步想起张若虚"江畔何人初见月",登高望远记起王之涣"更上一层楼",这些文化记忆便自然融入现实生活,在快节奏的当代社会,保持对诗歌的阅读习惯,恰如给心灵开辟一方净土,让我们在平仄韵律中感受汉语的温度,在千年文脉里找到精神的归宿。