远山的诗歌

在中国文学的广袤版图上,诗歌如连绵起伏的远山,既承载着历史的厚重,又展现着艺术的灵动,这些文字构筑的峰峦,不仅是文人墨客的情感载体,更是中华文明的精神坐标,从《诗经》的质朴民谣到盛唐的瑰丽篇章,每一首诗歌都像一座独立的山峰,其形态、脉络与生态皆值得细细探寻。

源流探脉:诗歌的诞生与演变

中国诗歌的源头可追溯至西周时期的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的典籍,分为“风”“雅”“颂”三部分,国风”源自十五个地区的民间歌谣,如《关雎》《蒹葭》等,以四言为主,运用赋比兴手法,记录先民的生活情感,与之并称“南北双源”的《楚辞》,以屈原《离骚》为代表,突破四言格式,开创“兮”字句式,将个人命运与神话想象交融,形成浪漫主义传统。

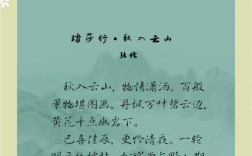

至汉代,乐府诗继承《诗经》写实精神,《孔雀东南飞》以五言叙事展现社会百态,魏晋时期,曹植《白马篇》完善五言体裁,陶渊明《归园田居》开创田园诗派,谢灵运《登池上楼》奠定山水诗根基,唐代近体诗格律成熟,李白将乐府旧题注入新魂,《蜀道难》以七言歌行展现雄奇想象;杜甫《秋兴八首》则把律诗锤炼成历史镜鉴,宋词突破诗之藩篱,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》以诗入词,辛弃疾《永遇乐》用典述志,至此诗词双峰并立,共筑文学天际线。

匠心独运:诗歌的创作手法解析

诗歌艺术的核心在于其独特的表达方式,比兴手法如《诗经·硕鼠》以啮齿动物喻剥削者,实现由物及情的转换;王维《山居秋暝》“明月松间照”句,通过光影交织构建禅意空间,意象系统更具民族特色,马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”九个意象叠加,未言愁而愁绪自现。

格律体系是汉诗的精髓,律诗要求二四六字平仄相间,杜甫《登高》八句皆对,却无斧凿之痕,词牌更显精密,《沁园春》百十四字中,四言领字与五言转折需环环相扣,这些规范非为束缚创作,实乃通过音乐性强化感染力,如李清照《声声慢》连用七组叠字,唇齿间尽显凄楚。

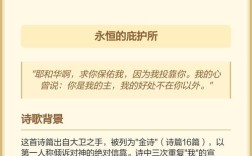

用典艺术体现文化传承,李商隐《锦瑟》连用庄生梦蝶、望帝啼春等典故,构建多层意蕴,今人读诗需把握典故源流,如辛弃疾《贺新郎》十七处用典,实为以古论今的谏书。

时空对话:诗歌的创作背景解读

理解诗歌必须回归历史现场,建安七子的慷慨悲凉,与汉末战乱直接相关;岑参《走马川行》的奇崛风光,源自西域军旅经历,安史之乱不仅是唐代转折点,更重塑了诗歌走向:杜甫“三吏三别”记录民间苦难,白居易《长恨歌》在爱情叙事中暗含政治讽喻。

个人际遇同样关键,李白《早发白帝城》的轻快源于遇赦东归,柳宗元《江雪》的孤绝折射革新失败的心境,苏轼《水调歌头》写于密州任上,中秋月色下既有出世之思,更含入世担当,这些作品证明,伟大诗歌往往诞生于个体命运与时代洪流的交汇处。

古今贯通:诗歌的当代价值实现

古典诗歌在数字时代仍具生命力,教育领域可借鉴《千家诗》编排智慧,将王维山水诗与生态保护理念结合,李白游仙诗引申为创新思维训练,公共空间设计可融入诗词元素,如杭州苏堤春晓保留苏轼诗境,成都杜甫草堂让建筑与《茅屋为秋风所破歌》互文。

个人修养层面,陶渊明“采菊东篱下”启发生活美学,陆游《卧春》示范逆境中的幽默智慧,社交媒体传播需注意:引用李商隐“春蚕到死丝方尽”应注明原为爱情诗,避免语义误用;传播岳飞《满江红》需结合其军事家身份,保持历史严肃性。

在文化创新中,叶嘉莹以“弱德之美”诠释晏殊词,王蒙用现代视角解析李商隐,均为成功范例,传统诗词与影视、游戏等载体结合时,当如《长安三万里》般考据严谨,避免戏说失真。

站在当代回望这些文字垒砌的远山,我们不仅是观赏者,更应是传承路上的续写着,每一代人都以新的生命经验与古典对话,当人工智能开始模仿王维诗风,当年轻人用弹幕解读苏轼,这种跨越千年的唱和正证明:真正的诗歌永远生长在时代土壤中,它们不是博物馆的标本,而是持续涌动的活水,保持对文本的敬畏而不拘泥,追求创新而不失根基,方能使这些古老字符永远散发照彻心灵的光芒。