诗歌,作为中华文明的精神瑰宝,千年来以其独特的韵律和深邃的意境,持续为人们输送着精神力量,它不仅是文字的艺术,更是情感的载体和智慧的结晶,从古老《诗经》的质朴吟唱到盛唐气象的豪迈篇章,诗歌始终与人的内心世界紧密相连,成为滋养心灵的清泉。

诗歌源流:从民间歌谣到文人创作

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部收录西周初年至春秋中叶诗歌的总集,分为“风”“雅”“颂”三部分,国风”大多来自民间歌谣,“关关雎鸠,在河之洲”这样质朴的表达,传递着先民最真实的情感,这些诗歌由周朝采诗官从各地采集整理,经过孔子删订成三百零五篇,成为儒家经典之一。

战国时期,屈原在楚地民歌基础上创立“楚辞”新体。《离骚》中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,展现着诗人对理想的坚守,这种充满浪漫色彩的诗歌形式,开创了个性化抒情的新境界。

至唐代,诗歌创作达到鼎盛,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,形成百花齐放的创作局面,宋词在唐诗基础上发展,苏轼《水调歌头》中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的豁达,李清照《声声慢》里“寻寻觅觅,冷冷清清”的婉约,都成为穿越时空的情感共鸣。

创作背景:时代印记与个人情怀

理解诗歌,需要了解其创作背景,杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”写于安史之乱期间,国家动荡与个人遭遇交织成沉痛诗篇,读这首诗,能感受到诗人忧国忧民的情怀,这种在困境中依然关怀天下的精神,正是正能量的体现。

苏轼《定风波》“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”创作于被贬黄州时期,面对人生挫折,诗人选择“一蓑烟雨任平生”的洒脱态度,这种在逆境中保持乐观的精神,对现代人应对压力具有重要启示。

文天祥《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”写于抗元兵败被俘后,诗人用生命践行理想信念,这种坚贞不屈的气节,成为中华民族精神的重要组成部分。

鉴赏方法:意境把握与情感共鸣

诗歌鉴赏需从语言、意象、韵律等多角度入手,首先要理解字面意思,进而把握诗歌创造的意境,王维《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋”描绘的不仅是自然景色,更是一种超脱尘世的境界,读这样的诗,能让心灵在喧嚣中获得片刻宁静。

把握诗歌意象很重要,诗歌中的意象往往承载着深厚文化内涵,陶渊明《饮酒》“采菊东篱下,悠然见南山”中的“菊”象征高洁,“南山”代表永恒,共同构建出诗人远离世俗的精神家园。

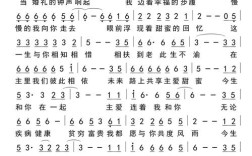

了解诗歌的韵律特点也能提升鉴赏能力,古诗讲究平仄、对仗和押韵,这些形式要素与内容表达密切相关,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的工整对仗和铿锵韵律,增强了诗歌的感染力。

现代应用:诗歌与日常生活

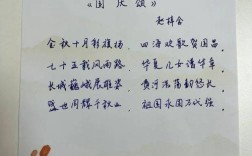

诗歌不应只存在于书本中,完全可以融入现代生活,在书房悬挂书法家抄录的经典诗句,既能装饰空间,又能时时获得精神激励,与人交往时,恰当地引用“海内存知己,天涯若比邻”这样的诗句,能让情感表达更加深刻。

在个人修养方面,诗歌能提供丰富的精神资源,感到迷茫时,读李白《行路难》“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”能重拾信心;面对得失时,品味王勃《滕王阁诗》“闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋”可学会超然。

家庭教育中,引导孩子背诵优秀古诗文,不仅传承文化,更是在他们心中播下美的种子,儿童通过“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”懂得珍惜,通过“欲穷千里目,更上一层楼”明白进取。

创作入门:从读到写的跨越

尝试创作传统诗歌,是深入理解这种艺术形式的有效途径,初学者可从模仿经典作品开始,学习古人如何通过意象表达情感,创作不必过分追求技巧完美,重要的是真实情感的流露。

现代人创作传统诗歌,可结合当下生活体验,用传统形式表现现代生活,让古老艺术形式焕发新生,创作过程中,推敲字句本身也是修身养性的过程,能培养耐心和专注力。

参加诗词创作社团或线上交流群,与同好切磋讨论,能快速提升创作水平,在交流中学习,在分享中进步,让诗歌成为连接心灵的桥梁。

诗歌中蕴含的正能量,源于对人类共通情感的深刻表达,这种能量不会因时代变迁而消减,反而在岁月沉淀中愈发珍贵,当我们静心品读一首好诗,便是在与千百年前的灵魂对话,也是在为自己的生命注入精神力量,在这个信息爆炸的时代,诗歌为我们提供了一种回归内心、安顿心灵的方式,通过学习和传承诗歌文化,我们不仅丰富个人精神世界,也为社会注入更多人文关怀,让诗歌的芬芳,持续滋养每个渴望美好的心灵。