诗歌是语言的艺术,也是心灵的歌唱,对于小学生而言,接触和创作优秀诗歌不仅能提升语言表达能力,更能激发想象力与审美情趣,我们就来一起探索诗歌的奥秘,从它的来源、作者故事到创作技巧,帮助孩子们走进这个充满韵律与情感的世界。

诗歌的起源与经典作品

中国诗歌源远流长,最早的诗歌总集《诗经》收录了西周至春秋时期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三类,风”多为民间歌谣,语言质朴,情感真挚,如《关雎》中“关关雍鸠,在河之洲”用自然景物起兴,表达对美好感情的向往,唐代是诗歌发展的黄金时代,李白、杜甫、王维等诗人创作了大量脍炙人口的作品,李白的《静夜思》“床前明月光,疑是地上霜”以简单意象传递思乡之情;杜甫的《春夜喜雨》“好雨知时节,当春乃发生”则展现了对自然万物的细腻观察。

现代儿童诗歌同样精彩纷呈,金波的《春姑娘》用拟人手法描绘春天:“春姑娘来了,她带着小燕子,把柳枝染绿”;樊发稼的《小河》通过“小河弯弯,像条银链”的比喻,让孩子感受到语言的生动与形象,这些作品既有传统文化底蕴,又贴近儿童生活,是培养语感的最佳素材。

诗人与创作背景的理解

了解诗人生平与创作背景,能帮助孩子更深入理解诗歌,唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流”写于他登高望远之时,短短二十字既描绘壮丽山河,又蕴含“欲穷千里目,更上一层楼”的人生哲理,宋代诗人杨万里的《小池》“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”创作于初夏时节,诗人以敏锐观察捕捉到自然界的微妙瞬间,教导孩子学会发现生活中的美。

现代诗人冰心深受泰戈尔影响,她的《繁星·春水》中“墙角的花,你孤芳自赏时,天地便小了”用含蓄语言讲述人生道理,读诗时适当介绍这些背景,不仅能增加趣味性,还能让孩子明白:优秀诗歌往往源于对生活的热爱与思考。

诗歌的学习与欣赏方法

引导孩子欣赏诗歌,可从韵律、意象和情感三个层面入手,首先是感受韵律,古典诗歌讲究平仄对仗,如《悯农》“锄禾日当午,汗滴禾下土”中“午”“土”押韵,朗读时节奏分明,现代诗歌虽形式自由,但同样注重音乐性,如柯岩的《种子的梦》“在一个冰冷冰冷的冬天,我藏身在地层下面”通过重复用词营造韵律感。

品味意象,王维的《画》“远看山有色,近听水无声”运用视觉与听觉的对比,创造出生动画面,指导孩子找出诗歌中的关键意象,并联想相关场景,能有效提升理解能力,最后是体会情感,从“举头望明月,低头思故乡”的思念,到“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的欢快,让孩子尝试用自身经历去共鸣诗人的情感。

诗歌创作的基本技巧

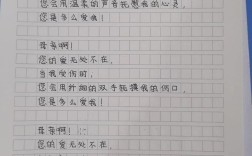

鼓励孩子尝试创作,可从这几个手法开始练习,比喻是最常用的技巧,如将月亮比作“银盘”,雨点比作“珍珠”,能让描写更形象,拟人手法赋予事物生命,风儿在唱歌”“小草在跳舞”,排比能增强气势,如“春天的雨,是绿色的染料,是花朵的乳汁,是小河的源泉”。

写作主题建议从身边事物起步:观察四季变化,描写校园生活,记录家庭温馨时刻,初期不必过分追求押韵,重在表达真实感受,例如写春天:“春风轻轻吹,吹绿了柳树,吹红了桃花,吹醒了沉睡的小青蛙”——虽然简单,却充满童真童趣。

诗歌在语文学习中的价值

诗歌学习对小学生语言发展具有多重意义,它能丰富词汇储备,古诗中“碧玉妆成一树高”的“妆”字,“春风又绿江南岸”的“绿”字,都是精妙用词的典范,诗歌的节奏感有助于培养语感,对日后写作中的句式运用大有裨益,更重要的是,诗歌能滋养心灵,北朝民歌《敕勒歌》“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”展现的壮阔景象,能培养孩子的审美能力与人文情怀。

将诗歌融入日常生活也是个好方法:组织家庭朗诵会,鼓励孩子为节日创作小诗,把优秀诗句制作成书签,当孩子在生日时写下“妈妈的爱,像阳光一样温暖”,在教师节创作“老师是园丁,我们是小花”,这些稚嫩却真诚的诗句,将成为他们成长过程中宝贵的文学启蒙。

诗歌是开启孩子文学之门的钥匙,它不是遥不可及的艺术形式,而是存在于每个孩子对世界的感知中,当我们引导孩子读一首诗、写一行句,实际上是在帮助他们学会用更美的语言表达内心,用更敏锐的眼光观察生活,这种能力,将伴随他们走过整个学习生涯,并在未来的人生中持续散发芬芳。