五年级的诗歌

诗歌是中华文化的瑰宝,也是语文学习的重要组成部分,对于五年级的学生来说,学习诗歌不仅能提升语言表达能力,还能培养审美情趣和文化素养,本文将围绕诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法等方面展开讲解,帮助小读者更好地理解和欣赏诗歌。

诗歌的起源与发展

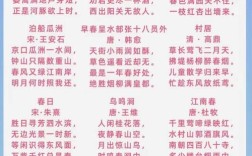

诗歌最早可以追溯到远古时期的歌谣,如《诗经》中的《关雎》《蒹葭》等,它们记录了古人的生活与情感,到了唐代,诗歌发展至巅峰,李白、杜甫、白居易等诗人创作了大量经典作品,宋代则以词闻名,苏轼、辛弃疾等人的词作豪放或婉约,展现了不同的艺术风格。

五年级学生接触的诗歌多为短小精悍、朗朗上口的作品,如李白的《静夜思》、孟浩然的《春晓》等,这些诗歌语言简洁,意境优美,适合初学者理解和背诵。

诗歌的作者与创作背景

了解诗歌的作者和创作背景,能帮助读者更深入地体会诗歌的情感内涵。

-

《静夜思》——李白

李白是唐代伟大的浪漫主义诗人,被誉为“诗仙”。《静夜思》写于他漂泊异乡时,表达了对故乡的思念,诗中“床前明月光,疑是地上霜”以简洁的语言勾勒出月夜的静谧,后两句“举头望明月,低头思故乡”则直抒胸臆,情感真挚。 -

《春晓》——孟浩然

孟浩然是唐代山水田园诗派的代表诗人。《春晓》描绘了春天清晨的景象,“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”展现了大自然的生机勃勃,而“夜来风雨声,花落知多少”则隐含对时光流逝的淡淡感慨。

学习诗歌时,可以查阅诗人的生平事迹和时代背景,这样能更准确地把握诗歌的情感基调。

诗歌的表现手法

诗歌之所以动人,离不开各种艺术手法的运用,五年级学生可以初步了解以下几种常见手法:

-

比喻:用相似的事物来描绘另一事物,增强形象性,如贺知章的《咏柳》中“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,生动地表现了春风的灵巧。

-

拟人:赋予无生命的事物以人的情感或行为,如王安石的《泊船瓜洲》中“春风又绿江南岸”,“绿”字使春风仿佛有了生命,能主动染绿大地。

-

夸张:通过夸大表达强烈的感情,如李白的《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极言瀑布之高,气势磅礴。

-

对仗:上下句字数、结构相同,形成工整的美感,如杜甫的《绝句》中“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,前后句对仗工整,画面感极强。

如何学习与运用诗歌

对于五年级学生来说,学习诗歌可以从以下几个方面入手:

朗读与背诵

诗歌具有韵律美,通过反复朗读可以感受其节奏和情感,背诵经典诗歌不仅能积累语言素材,还能培养语感。

理解诗意

先通读全诗,再逐句分析,思考诗人想表达什么,可以结合注释或工具书,避免误解。

想象画面

许多诗歌描绘了生动的场景,如王维的《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,闭上眼睛想象,能更好地体会诗歌的意境。

尝试创作

在理解诗歌的基础上,可以模仿其风格写几句小诗,不必追求完美,重点是表达自己的观察和感受。

经典诗歌推荐

以下是一些适合五年级学生学习的诗歌,供参考:

-

《悯农》——李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。” 这首诗语言朴实,却深刻反映了农民的辛劳,教导人们珍惜粮食。 -

《登鹳雀楼》——王之涣

“白日依山尽,黄河入海流。” 描绘壮阔的自然景象,后两句“欲穷千里目,更上一层楼”更蕴含积极向上的哲理。 -

《游子吟》——孟郊

“慈母手中线,游子身上衣。” 歌颂母爱,语言真挚,容易引发共鸣。

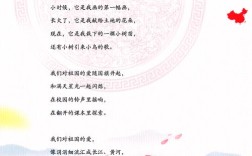

诗歌是语言的精华,学习诗歌不仅能提高语文水平,还能陶冶情操,希望五年级的小读者们能在诗歌的海洋中发现美、感受美,让经典文化滋养心灵。