森林与诗歌的交响

森林,自古以来便是诗人笔下永恒的意象,从《诗经》中的“采薇采薇,薇亦作止”到陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,再到现代诗人海子的“面朝大海,春暖花开”,森林与自然始终是诗歌创作的重要源泉,诗歌如何描绘森林?森林意象在不同时代、不同文化中的表达有何差异?如何通过诗歌感受森林的生命力?让我们走进诗歌的世界,探寻森林与文字的奇妙共鸣。

森林诗歌的起源与演变

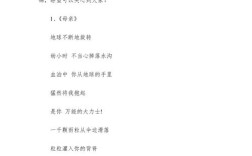

中国最早的诗歌总集《诗经》中,森林意象已频繁出现。《关雎》中的“参差荇菜,左右流之”描绘了水边植物的自然之美,《采薇》则以“昔我往矣,杨柳依依”展现征人眼中的森林景象,这些诗句不仅记录自然,更承载情感,奠定了中国诗歌“借景抒情”的传统。

唐代诗歌达到巅峰,王维的山水诗尤为突出。“空山新雨后,天气晚来秋”以简练笔墨勾勒雨后山林的清新,而“行到水穷处,坐看云起时”则体现诗人与森林的哲学对话,李白笔下“绿竹入幽径,青萝拂行衣”的森林充满仙气,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”则展现生机勃勃的自然画卷。

西方诗歌同样钟爱森林,华兹华斯的《水仙》写道:“我孤独地漫游,像一朵云”,将自然与心灵紧密联系,梭罗在《瓦尔登湖》中描绘的森林生活,成为超验主义诗歌的代表,现代诗人弗罗斯特的《未选择的路》以森林中的分岔路象征人生抉择,赋予自然意象深刻的哲理。

森林诗歌的创作背景

诗歌中的森林意象往往与诗人的经历和时代背景相关,陶渊明归隐后写下“久在樊笼里,复得返自然”,表达对官场的厌倦和对田园的向往,王维晚年笃信佛教,其诗中的森林常带有禅意,如“人闲桂花落,夜静春山空”。

欧洲浪漫主义诗人如拜伦、雪莱,将森林视为自由的象征,拜伦在《恰尔德·哈罗尔德游记》中描写阿尔卑斯山的森林,寄托对专制统治的反抗,美国诗人惠特曼的《草叶集》歌颂自然的原始力量,反映拓荒时代的精神。

现代诗歌中,森林意象更趋多元,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”以森林般的黑暗隐喻时代,北岛的“走吧,路啊路,飘满红罂粟”则在森林意象中融入现代人的迷茫。

森林诗歌的表现手法

-

意象组合

诗人常将森林与其他自然意象结合,营造意境,柳宗元“千山鸟飞绝,万径人踪灭”以雪中森林突出孤寂,李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”用雨打梧桐渲染愁绪。 -

感官描写

优秀的森林诗歌往往调动多重感官,王籍的“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”以声写静,王维的“山路元无雨,空翠湿人衣”则通过触觉表现森林的湿润。 -

象征手法

森林在诗歌中常超越本身,成为精神符号,但丁《神曲》开篇“在人生中途,我迷失在一片黑暗的森林”,用森林象征道德困境,艾略特《荒原》中的枯死森林,隐喻现代文明的衰败。 -

时空转换

诗人通过森林表现时间流逝,李商隐“夕阳无限好,只是近黄昏”借森林晚景感慨时光,苏轼“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”则在空间变化中体现哲思。

如何欣赏森林诗歌

-

了解创作背景

读杜甫“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,需知其写于安史之乱后,才能体会“无边落木萧萧下”中的家国之悲。 -

把握意象系统

中国诗歌中,松竹梅为“岁寒三友”,象征坚贞;杨柳多表离别,如“昔我往矣,杨柳依依”,西方诗歌中,橡树代表力量,紫杉常与墓地相联系。 -

体会语言韵律

王维“明月松间照,清泉石上流”的平仄交替,模拟流水声;济慈《夜莺颂》的绵长句式,仿佛夜莺不绝的啼鸣。 -

联想个人体验

读“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”时,若曾见秋日红叶,感受会更深刻,诗歌的魅力,正在于唤醒沉睡的记忆。

创作森林诗歌的建议

-

观察细节

不写“森林很美”,而写“阳光像金币从叶隙洒落”,徐志摩《再别康桥》的成功,在于“河畔的金柳是夕阳中的新娘”这般精准意象。 -

创新比喻

传统以森林比作海洋,聂鲁达却写道:“森林是一首竖立的诗”,打破常规的比喻能让诗歌焕发新意。 -

控制节奏

短句适合表现森林的静谧,如“松风,水响。”;长句可描绘森林的繁复,如惠特曼“我听见美洲在歌唱,我听见各种不同的颂歌”。 -

融合情感

辛弃疾“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”将主观情感投射自然,达到物我交融。

诗歌中的森林,既是具体景物,也是心灵镜像,从《楚辞》的山鬼栖息地,到泰戈尔“生如夏花”的绚烂森林,每一片诗意的绿叶都在诉说人类永恒的自然情结,当科技日益切割我们与自然的联系,诗歌或许是最柔软的绳索,将我们拉回那片最初的森林。