春风拂过柳梢,仿佛真有一位提着绿裙的仙子从古典诗词中走来。"春姑娘"这个拟人化的意象,在中国诗歌长河中已翩跹了千年,今天我们不妨循着飘落的花瓣,探寻古典诗词中春天意象的创作脉络与艺术手法。

春之溯源:从自然观察到诗意升华

早在《诗经》中,春的意象已初现端倪。“春日载阳,有鸣仓庚”这般质朴的描写,将春阳与鸟鸣并置,形成了早期春景诗的雏态,至魏晋南北朝,诗人开始赋予春天更丰富的情感色彩,谢灵运的“池塘生春草”虽简洁,却开创了以细微景物捕捉春意的先河。

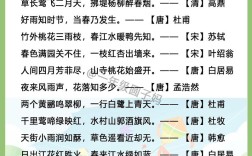

唐宋时期,春意象的创作达到巅峰,王维笔下的“桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟”,通过色彩对比与空间构图,营造出如画的春景,杜甫的“晓看红湿处,花重锦官城”则运用通感手法,让读者仿佛触摸到雨后花朵的湿润与厚重。

春之艺境:诗词创作的多元手法

古典诗词中的春意象创造,常运用比兴手法,李白“春风不相识,何事入罗帏”以春风寄寓相思,这种借物抒情的方式,使抽象情感变得可触可感,李商隐更将春意象与人生感悟深度融合,“春心莫共花争发,一寸相思一寸灰”中,春心与春花相互映照,又形成强烈反差。

象征手法的运用也是春诗词的重要特色,白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”以春草象征生命力,陆游的“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”则通过春雨杏花暗示希望,这些象征意义的积累,使得春意象在传统文化中形成了稳定的情感指向。

双关修辞在春诗词中同样常见,刘禹锡的“道是无晴却有晴”以“晴”寓“情”,李清照的“知否知否,应是绿肥红瘦”则以花叶变化暗指人生起伏,这些精妙的语言艺术,让春诗词在有限篇幅中蕴含无限意趣。

春之脉络:意象演变与文化积淀

随着时代变迁,春意象的内涵不断丰富,初唐诗歌中的春天多展现昂扬生机,盛唐时期则更显丰腴华美,至宋代,春意象逐渐转向内敛深沉,这种演变不仅反映了审美趣味的转变,也映射出时代精神的更迭。

文化积淀使春意象形成了特定符号系统,春风多喻指教化或影响力,春花常象征美好而易逝的事物,春水则多与愁思相连,了解这些文化密码,有助于我们更深入地理解古典诗词。

春之今用:传统意象的现代价值

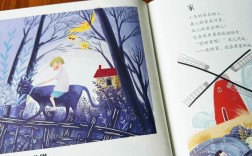

在当代创作中,古典春意象仍具活力,我们可以借鉴古人“以我观物”的创作理念,将个人体验融入春景描写,比如描绘城市中的春天,既可延续传统的细腻观察,又能注入现代生活元素,形成新旧交融的意境。

理解古典诗词中的春意象,还能提升我们的审美能力,通过分析古人如何将视觉、听觉、嗅觉等感官体验转化为诗句,我们学会更细致地观察生活,更精准地表达感受。

对教育工作者而言,以春意象为切入点讲解诗词,能让学生更直观地感受古典诗歌的魅力,通过比较不同诗人笔下的春天,引导学生理解艺术创作的个性与共性。

春姑娘在诗词中的千年漫步,不仅留下了无数动人诗篇,更塑造了我们民族的审美心理与情感表达方式,她轻盈的身影穿梭于字里行间,提醒着我们:真正的诗意不在远方,而在我们与自然相遇的每个瞬间,当我们以古典诗词为镜,重新审视身边的春天,或许能在那新绿初绽的枝头,看见跨越时空的文化记忆与情感共鸣。