徜徉于诗词的天地间,常能感受到一种无拘无束的生命力量,古人将山川湖海、悲欢离合凝练于字句之中,那份超然物外的气度,恰是“活得潇洒”最生动的注脚,要真正读懂并运用这份智慧,需要我们深入理解其肌理与脉络。

溯源:在时代风烟中触摸诗魂

一首诗词的诞生,从未脱离其时代的土壤,理解其创作背景,如同拿到一把开启诗人心灵世界的钥匙。

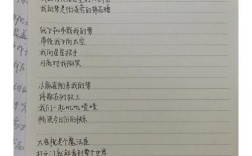

盛唐的边塞诗,为何总洋溢着“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的豪迈与“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的决绝?这离不开唐代国力强盛、积极开拓的时代精神,士人普遍抱有建功立业的雄心,即便面对战争的残酷,笔下也多是英雄主义的激昂,而非绝望的哀鸣,这种在宏大事业中寻求个人价值实现的态度,本身就是一种积极的潇洒。

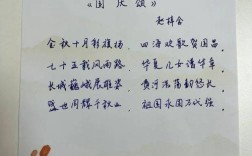

及至宋代,尤其是南宋,山河破碎的现实让诗人的笔触转向深沉,岳飞的《满江红》中“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,是痛彻心扉后的悲愤呐喊;陆游临终仍不忘“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,其爱国情怀至死不渝,理解这份“国破山河在”的沉痛,我们才能更深刻地体会他们于个人困境中依然坚守信念的另一种风骨,这是一种沉郁顿挫的潇洒。

而像苏轼,其个人命运在党争中几经沉浮,他却能在黄州写下“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的旷达,在惠州吟出“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的随遇而安,他的潇洒,源于对儒、释、道思想的融会贯通,形成了一套超越现实苦难的哲学体系,了解他的人生轨迹与思想演变,我们才能明白,这份潇洒并非天生乐观,而是历经风雨后的主动选择与智慧结晶。

品人:于字里行间感受诗人品格

诗歌是诗人品格与性情的直接映照,E-A-T原则强调的专业性、权威性与可信度,在诗词领域,正体现在诗人通过其作品与生平所建立起的立体形象上。

李白被誉为“诗仙”,其权威性正来自于他诗歌中那种独一无二的、不受任何世俗羁绊的浪漫气质。“天生我材必有用,千金散尽还复来”,是对自我价值的极度自信;“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,是维护人格独立的铮铮傲骨,他的诗,就是他自由不羁灵魂的最佳证明,读者自然信服其“潇洒”的真实性。

杜甫则展现了另一种可信度——“诗圣”的仁者情怀,他的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,即使在自身困窘之时,依然心系天下苍生,这种博大的胸襟与深切的关怀,构建起一种道德上的权威,他的忧国忧民,与李白的个人飞扬相辅相成,共同诠释了“潇洒”的多元内涵:既可以是个性的张扬,也可以是责任的担当。

陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,为后世文人构筑了一个精神家园,他辞官归隐的选择,并非消极避世,而是对“心为形役”的彻底反抗,是对符合本心生活方式的执着追求,他的可信度,来自于言行的高度合一,诗即其人,其人如诗,这种将生活过成诗的态度,是最高层次的潇洒。

致用:将古典诗意融入现代生活

古典诗词并非束之高阁的文物,而是可以点亮我们日常生活的智慧源泉。

在自我激励与情绪管理上,当我们遭遇挫折时,李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的信念能给予我们力量;当感到迷茫时,屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着能指引我们方向,这便是在运用诗词进行积极的心理暗示。

在人际交往与情感表达上,一句“海内存知己,天涯若比邻”可以慰藉分离的友人;对父母的感恩,可以借用“谁言寸草心,报得三春晖”来含蓄而深情地传达,在社交媒体时代,恰当引用古典诗句,往往能比直白的言语更能体现文化底蕴,精准地传递情感。

在提升生活审美与意境上,于春日园中漫步,可感“等闲识得东风面,万紫千红总是春”的生机;望秋夜明月,可品“但愿人长久,千里共婵娟”的祝福,诗词能训练我们感知细微之美的能力,将平凡的日常过出诗意,这便是将古典的“潇洒”生活哲学,内化为我们自身的生活态度。

析艺:领略诗歌构建意境的匠心

诗歌的魔力,在于其运用精炼的语言,通过多种艺术手法,营造出无限广阔的意境。

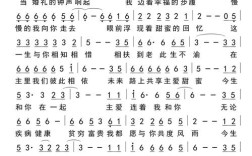

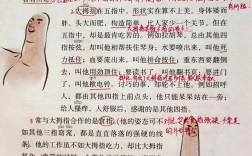

意象的运用是核心,诗人常将主观情感寄托于客观物象之中,如“月亮”象征思乡怀人,“杨柳”寓意离别不舍,“松竹梅”代表高洁坚贞,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一连串意象的组合,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋景图和游子断肠的愁思便跃然纸上。

修辞的妙用则增强了表现力,比喻让形象更生动,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”;夸张用于强化情感,“白发三千丈,缘愁似个长”;对偶则使诗句工整,富有韵律美,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

虚实相生、动静结合等手法,共同构建了诗词的意境之美,王维的诗作尤擅此道,“空山不见人,但闻人语响”,以声衬静,更显山林的幽深静谧,这便是“诗中有画”的极高境界。

诗词并非远去的绝响,它是一汪活水,持续滋养着我们的精神世界,真正读懂它,并非为了附庸风雅,而是为了在纷繁复杂的现代生活中,为自己寻得一隅心灵栖息之地,汲取那份穿越时空依然熠熠生辉的从容与智慧,当我们能像苏轼一样“一蓑烟雨任平生”,像陶渊明一样“心远地自偏”,像李白一样“仰天大笑出门去”,诗词便不再仅是文字,它已融入我们的生命,成为我们活得更加通透、更加潇洒的底气与力量。