寒天冻地,万物似乎都凝固在透明的寂静里,正是在这极致的冷冽中,有一种温度,能够穿越千年,直抵人心——那便是以“冰”为意象的诗歌,它并非仅仅描绘自然景象,更是一面镜子,映照出创作者复杂幽微的内心世界与特定时代的社会风貌,理解这类诗歌,如同手握一把解读古典文学与情感的独特钥匙。

意象溯源:晶莹剔透的文学结晶

“冰”这一意象,在中国诗歌的源流《诗经》中便已显露雏形。《豳风·七月》中的“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴”,记录了先民采冰、藏冰的劳动场景,此时的“冰”更多是作为现实生活的元素出现,随着文学自觉时代的到来,尤其在魏晋南北朝时期,“冰”开始被赋予深刻的人格与情感内涵。

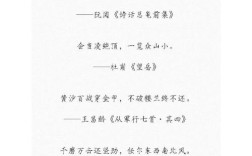

刘宋时期诗人鲍照在《代白头吟》中写道:“直如朱丝绳,清如玉壶冰。”这里,“玉壶冰”已成为高洁品性与澄澈心境的象征,完成了从自然物到人格化意象的华丽转身,至唐代,诗歌艺术达到巅峰,“冰”的意象运用也更为精妙、多元,它时而代表一种纯净无瑕的理想境界,时而暗示环境的严酷与人情的冷暖,时而又成为坚韧意志的写照。

作者心境与时代烙印

诗歌是诗人情感的外化,也是时代的回响,以“冰”入诗,往往与作者特定的境遇和心境紧密相连。

王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》堪称典范:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤,洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这首诗作于王昌龄被贬谪期间,外界的非议与仕途的坎坷,如同“寒雨”般侵袭,而诗人以“玉壶冰心”自喻,铿锵有力地宣告自己内心依然保持着如冰般晶莹、如玉壶般纯净的节操,这里的“冰”,是身处逆境中坚守高洁人格的宣言。

再看岑参的《走马川行奉送封大夫出师西征》:“将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割,马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰。”此诗描绘了边塞苦寒的征战环境,汗水顷刻成冰,极写气候之酷烈,反衬出戍边将士无畏艰险、英勇报国的豪情,这里的“冰”,是严酷环境的真实写照,更是英雄气概的冰冷勋章。

而李商隐的《无题》诗中,“冰簟银床梦不成,碧天如水夜云轻”,则用“冰簟”(凉席)营造出一种孤寂清冷的氛围,抒发了深闺女子的幽怨与相思,此时的“冰”,又化作了内心凄冷情感的触觉体现。

从这些例子可以看出,诗人笔下的“冰”,早已超越了其物理属性,成为承载其仕途感慨、边塞豪情、闺阁幽怨等多种复杂情感的容器,盛唐的自信、中晚唐的忧患,也都能在这些“冰”的意象中,寻到一丝时代的寒意或清冽。

品读与运用:穿越千年的冷冽诗意

要真正读懂一首咏冰或含冰的诗词,不能止于字面,我们需要调动多重感官,去感受、去沉浸。

情境的还原。 尝试将自己置身于诗人创作时的具体环境,是风雪交加的边塞,是孤灯下的馆驿,还是清秋的江边?体会那刺骨的寒意,才能更深刻地理解“冰”所象征的外部压力或内心的孤清。

情感的体察。 “冰”所寄托的情感是多元的,它可以是王昌龄式的坚守,可以是岑参笔下的壮烈,也可以是李商隐诗中的凄婉,品读时,需细细辨析这“冷”的背后,究竟是傲骨、是艰辛,还是寂寥。

再者是手法的剖析。 诗人常用对比与衬托来强化“冰”的意象,如玉壶的温润与内里冰的冷冽形成质感对比,边塞的苦寒与将士的热血形成情感反衬,理解这些创作技巧,能让我们更深入地领略诗歌的艺术魅力。

在当代生活中,这些古典的“冰”之意象并未过时,当我们在形容一个人品行高洁时,可以说“怀冰握玉”;在描述处境艰难时,可用“履冰临渊”;在表达内心的纯净坚定时,“一片冰心”依然是最贴切的表达,将这份冷冽的诗意融入日常的言语或文字创作中,能瞬间提升表达的质感与深度,让古老的意象在新时代焕发生机。

创作手法的借鉴:如何炼字成“冰”

对于有志于创作的人而言,古典诗词中“冰”的运用提供了宝贵的范本。

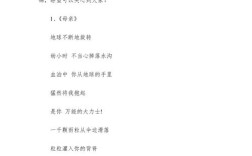

其一是托物言志。 不直接抒发情感,而是通过对“冰”的描绘——它的晶莹、它的坚硬、它的冷峻——来委婉传达自己的志向、品格或处境,这种间接表达,往往比直抒胸臆更具韵味和力量。

其二是锤炼动词。 观察古人是如何“动”这块冰的,是“饮冰”(形容内心焦灼,如《庄子·人间世》:“今吾朝受命而夕饮冰”),是“履冰”,是“凿冰”,还是“冰合”、“冰释”?一个精准的动词,能让静态的冰瞬间充满动态的张力与故事性。

其三是营造意境。 孤灯映寒冰,冷月照雪川……将“冰”与其他意象(如雪、月、玉、梅)进行巧妙组合,能构建出或空灵、或孤高、或苍茫的独特意境,从而引导读者进入特定的审美空间。

诗歌中的“冰”,是冷的形态,却蕴藏着热的情思,它封存了古人的智慧、气节与悲欢,当我们拂去时间的霜雪,与之相遇,感受到的并非只有寒意,更有一种跨越时空的清澈与坚定,这份由文字冻结又得以融化的美,值得一再品味。