在医学的漫漫长河中,无数先贤与智者用他们深邃的思想与毕生的实践,凝练成一句句发人深省的医学名言警句,这些话语,如同夜空中最明亮的星辰,不仅指引着一代代医者前行的方向,也深刻诠释了医学的人文内核与科学精神,理解并善用这些警句,对于医者自身的成长、医患沟通的和谐乃至医学文化的传播,都具有不可估量的价值。

溯源:探寻名言的生命力

每一句流传至今的医学名言,都不是无根之木、无源之水,它们往往诞生于特定的历史语境,承载着作者的独特经历与深刻洞察。

以西方医学之父希波克拉底的誓言为例,首先,不造成伤害”这一核心原则,早已深入人心,这句话的提出,并非空泛的道德说教,而是源于古希腊时期医学实践从巫术、哲学中逐步分离,迫切需要建立职业伦理规范的历史背景,它强调了医生在积极救治的同时,必须时刻保持对生命本身的敬畏,审慎权衡治疗手段的利弊,理解这一背景,我们才能体会到,这句话是医学走向专业化、人道化的基石。

再观中国唐代医药学家孙思邈在《大备急千金要方》中提出的“大医精诚”,这四字箴言,是中医伦理思想的巅峰。“精”要求医者要有精湛的医术,深入探究医理药性;“诚”则要求医者要有高尚的品德修养,心怀慈悲,普救众生,孙思邈本人便是这一理念的践行者,他拒绝隋唐两代皇帝的征召,隐居山林,为百姓治病,著书立说,了解作者的生平与创作心境,我们便能感受到,“大医精诚”是对医者人格与技能双重维度的最高要求,其生命力历久弥新。

当我们引用一句医学名言时,若能对其出处、作者及创作背景有所了解,便如同为这句名言注入了灵魂,使其不再是冰冷的文字,而是与一位位伟大医者跨越时空的对话。

践行:名言在当代的应用艺术

掌握了名言的渊源,下一步便是如何将其灵活、恰当地应用于现代医学实践与传播中,这需要讲究方法与场景。

在医学教育中的应用:

名言警句是医学人文教育的绝佳素材,在医学院校的课堂、开学或毕业典礼上,引用“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”(孙思邈),能够瞬间提升仪式的庄重感,在医学生心中播下人文关怀的种子,在讲解临床诊断学原理时,引入威廉·奥斯勒的“好的医生治疗疾病,而伟大的医生治疗患病的人”,可以引导学生超越单纯的生物学模式,建立“生物-心理-社会”的现代医学观。

手法:避免生硬说教,可以将名言融入案例讨论,让学生结合具体病例,探讨如何在实际操作中体现“治疗患病的人”这一理念,从而将抽象道理转化为具体行动指南。

在医患沟通中的应用:

恰当地使用医学名言,可以有效拉近医患距离,建立信任,当患者对复杂的治疗方案感到恐惧或疑虑时,医生可以温和地引用特鲁多医生的“有时是治愈;常常是帮助;总是去安慰”,来坦诚医学的局限性,同时强调医护团队将持续提供帮助与支持的承诺,这能有效管理患者预期,并传递共情与温暖。

手法:关键在于真诚与自然,名言应服务于沟通的目的,而非炫耀知识,语气要平和,并紧随其后的应是具体的解释与行动,让患者感受到这句话是发自内心的承诺,而非一句套话。

在个人修养与团队建设中的应用:

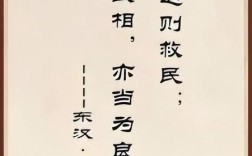

对于医务工作者自身,名言警句是砥砺初心、缓解职业倦怠的良药,将“博极医源,精勤不倦”(孙思邈)作为座右铭,可以时刻鞭策自己保持学习的热情,在医疗团队中,共同学习“三人行,必有我师焉”(孔子,虽非纯粹医学名言,但精神相通),有助于营造谦虚互学、协作共进的团队文化。

手法:可将精选的名言制作成文化墙、桌面立牌或出现在内部通讯中,通过持续的视觉与心灵冲击,潜移默化地塑造个人与团队的价值观。

甄别与思考:赋予名言新时代的内涵

在广泛传播与应用医学名言的同时,我们也需具备批判性思维,并非所有冠以“名家”之言的语句都经得起推敲,有些可能为后世托名伪作,或其观点在新时代下需要重新审视。

对于某些带有历史局限性的观点,我们应结合现代医学知识加以辨析,更重要的是,我们要理解名言的精髓,而非拘泥于字面,如“上医治未病”,在今天看来,其核心思想与“预防为主”的公共卫生理念高度契合,它鼓励我们将医疗资源前移,关注健康促进与疾病预防,这本身就是对传统智慧最具生命力的继承。

医学名言警句是穿越时空的智慧之火,它源于对人类疾苦的深刻体察与对生命奥秘的不懈探索,作为医者或医学文化的传播者,我们不仅是这些宝贵遗产的继承者,更应是其精神的活化与实践者,通过深入溯源、巧妙运用并理性扬弃,让这些古老的箴言在现代医疗场景中重新焕发光彩,从而更好地传承医学的温度,守护人类的健康与尊严。