从源头到表达的韵律之美

诗歌是语言的精粹,承载着人类最细腻的情感和最深邃的思考,从《诗经》的质朴到李白的豪放,从莎士比亚的十四行诗到泰戈尔的哲思,诗歌跨越时空,成为文明共同的纽带,理解诗歌,不仅需要感受其韵律,更需探究其源头、创作背景与表达技巧。

诗歌的源头:历史与文化的沉淀

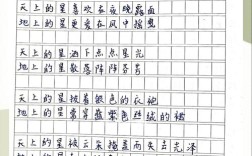

诗歌的诞生往往与时代背景密不可分,中国最早的诗歌总集《诗经》,收录了西周至春秋时期的民间歌谣,风雅颂”三类分别对应不同社会阶层的表达,关雎》以鸟喻人,反映先秦婚恋观;《黍离》借物抒怀,暗含亡国之痛,这些作品不仅是文学经典,更是历史研究的珍贵材料。

西方诗歌同样根植于文化传统,古希腊的《荷马史诗》以英雄叙事奠定叙事诗基础,而但丁的《神曲》则融合宗教与人文思想,成为文艺复兴的先声,诗歌的源头总与人类对自然、神灵、命运的追问息息相关。

诗人的笔触:风格与个性的交融

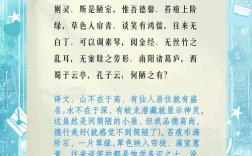

诗歌的魅力在于诗人的独特表达,李白的“天生我材必有用”彰显盛唐的自信,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则揭露社会矛盾,同样写月亮,李白笔下是“举杯邀明月”,苏轼眼中是“千里共婵娟”,而张若虚的《春江花月夜》则以月为线,串联起宇宙与人生的哲思。

西方诗人同样风格鲜明,雪莱的《西风颂》充满革命激情,波德莱尔的《恶之花》则直面人性的阴暗,诗人的经历往往决定其创作基调:海子因理想与现实的冲突走向悲壮,而泰戈尔因宗教熏陶传递出宁静的智慧。

创作的背景:时代与个人的共振

诗歌从不是孤立的存在,屈原的《离骚》诞生于楚国衰亡之际,家国情怀与个人失意交织;李清照的“寻寻觅觅”写于南宋动荡时期,亡国之痛与丧夫之哀融为一体,了解背景,才能读懂字里行间的深意。

现代诗歌同样如此,北岛的《回答》是对特殊年代的反思,顾城的《一代人》则浓缩了群体的迷茫,诗人用文字记录时代,而时代也塑造了诗人的语言。

诗歌的运用:技巧与意境的平衡

诗歌的表达依赖技巧,但技巧服务于情感,常见的表现手法包括:

- 意象营造:如马致远的“枯藤老树昏鸦”,仅用三个意象便勾勒出苍凉秋景。

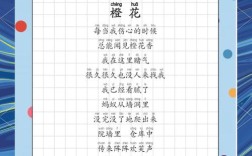

- 韵律节奏:古典诗词讲究平仄押韵,现代诗则更注重内在节奏,如徐志摩的《再别康桥》。

- 隐喻象征:艾略特的《荒原》以破碎意象象征战后文明的颓败,需读者反复品味。

诗歌的阅读与创作都需要“入境”,读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,需想象隐士的超脱;写一首自己的诗,则需找到情感与形式的契合点。

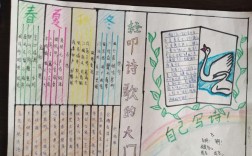

诗歌的传承:从经典到当代

诗歌从未远离生活,古典诗词通过教材、影视、音乐焕发新生,如《琵琶行》被改编为流行歌曲;现代诗则借助社交媒体传播,年轻人用短诗记录日常,诗歌的传承不仅是文字的延续,更是精神的共鸣。

当代诗人也在探索新方向,余秀华以直白语言写残疾与爱情,引发广泛讨论;人工智能甚至开始模仿人类写诗,但缺乏真实体验的作品终难触动人心,诗歌的核心永远是“人”的温度。

诗歌是时间的艺术,是心灵的回响,无论是“大漠孤烟直”的壮阔,还是“面朝大海,春暖花开”的希冀,它总能用最精炼的语言,唤醒我们最深的共鸣,读懂诗歌,便是读懂自己与世界对话的方式。