漫步林间,一声清脆的鸟鸣划破晨雾,总能瞬间触动心弦,这自然的馈赠,自古便是诗人笔下灵感的源泉,就让我们一同走进“树上小鸟”这个意象所构筑的诗歌世界,探寻其中蕴含的韵律之美与创作智慧。

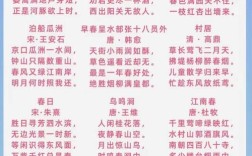

在中国古典诗歌的长河中,鸟的形象早已超越了其生物本身,成为一种承载着丰富文化密码的意象,最早在《诗经》的开篇《关雎》中,“关关雎鸠,在河之洲”便以水鸟和鸣起兴,引出君子对淑女的思慕,这里的鸟儿,是美好情感的催化剂,至魏晋南北朝,陶渊明以“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”的诗句,将飞鸟归巢与自身归隐田园的心境融为一体,鸟儿成为了诗人高洁品格与隐逸志趣的象征。

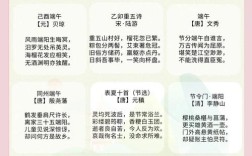

唐代,诗歌艺术达到巅峰,小鸟意象的运用也更为精妙,诗圣杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,仅用四种意象和四种色彩,便勾勒出一幅生机盎然的春日图景,其内心的愉悦与开阔不言自明,而王维的“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,则以动衬静,用几声鸟鸣反衬出山涧夜晚的深邃宁静,将禅意融入景中,达到了“诗中有画,画中有诗”的至高境界。

若要深入理解这些诗作,探究其创作背景是必不可少的一环,诗人的境遇与时代的风云,往往决定了笔下小鸟的情感基调,以杜甫为例,他笔下的鸟儿形象多变,与其人生轨迹紧密相连,早年漫游时,笔下的鸟儿是自由欢快的;经历安史之乱后,国破家亡的痛楚让他写出了“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的千古名句,此刻的鸟鸣,不再是悦耳的音符,而是惊心动魄、催人泪下的悲音,了解这层背景,我们才能真切体会诗句中那份沉郁顿挫的家国之痛。

同样,北宋词人晏殊在《浣溪沙》中写下的“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,其中的归燕,既是对时光流逝的怅惘,也暗含着对某些美好事物循环再现的微弱希望,这与他作为太平宰相,既享受富贵闲愁,又敏锐感知生命哲思的处境密不可分,背景知识如同一把钥匙,为我们打开了通往诗人内心世界的大门。

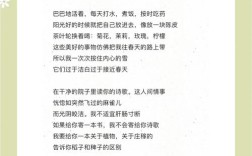

掌握了诗歌的出处与背景,我们便能更好地将这些古典智慧应用于日常生活与个人创作中,在文学写作中,可以借鉴这种“借物抒情”的手法,当想表达喜悦时,不妨描绘“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”的盎然生机;当心生羁旅之愁时,可以化用“枯藤老树昏鸦”的苍凉意象,小鸟的鸣叫、姿态、归巢,都可以成为我们抒发情感的绝佳载体。

在日常沟通、乃至品牌故事的讲述中,小鸟意象同样能发挥奇效,用“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”来表达对广阔发展空间的向往;用“小鸟依人”来形容温婉可人的情态,这些源自诗歌的意象,能让我们的语言瞬间充满画面感与文化底蕴,提升表达的层次与感染力。

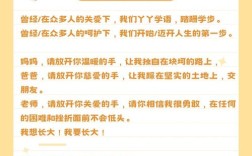

诗歌之所以拥有直击人心的力量,离不开其精妙的创作手法,围绕“树上小鸟”,诗人们主要运用了以下几种艺术手段:

比兴与象征,这是中国诗歌最核心的手法之一。“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以雎鸠起兴,而“象征”则更为深入,鸟常常是自由、理想、灵魂乃至归隐的象征,李商隐的“身无彩凤双飞翼”,便是以彩凤象征难以企及的美好爱情,意象凄美动人。

以动衬静,王维是此中圣手,他深谙“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的辩证法则,用短暂的声响来凸显恒久的寂静,营造出空灵深远的意境,这种手法在现代写作中同样适用,通过描写细微的声音,反而能极大地强化静谧的氛围。

再者是拟人化的运用,诗人常赋予小鸟以人的情感与意志。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,花鸟岂能知人情?不过是诗人将自身巨大的悲痛投射于外物,使万物皆著我之色彩,从而极大地增强了情感的渲染力。

情景交融的意境营造,优秀的诗篇从不孤立写景或抒情,而是追求物我两忘、天人合一的境界,杜甫的“迟日江山丽,春风花草香,泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”,全篇写景,无一字言情,但诗人对初春生机的那份热爱与陶醉,已完全融化在每一句诗、每一个意象之中,这便是意境的力量。

从《诗经》的雎鸠到杜甫的黄鹂,从王维的山鸟到晏殊的归燕,树上小鸟这个看似微小的意象,实则串联起一部波澜壮阔的中国诗歌史,它不仅是自然景物的描摹,更是历代诗人情感、品格与哲思的载体,品读这些诗篇,我们仿佛能与古人在同一片天空下,聆听同一声鸟鸣,产生跨越时空的共鸣,诗歌的魅力正在于此,它让瞬间的感动凝结成永恒,让寻常的景物焕发出不朽的光彩,下一次,当您在林间听见鸟鸣,或许也能感受到那份流淌了千年的诗意,正在与您的心跳悄然合拍。