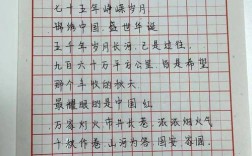

诗歌作为人类情感与智慧的结晶,始终在文化长河中占据重要位置,以友谊为主题的诗歌,更是跨越时空界限,成为连接心灵的桥梁,我们将从诗歌的源流、创作背景、表现手法及实际应用等角度,深入探讨这一文学形式的独特魅力。

古典诗词中的友谊表达

中国古典诗词对友谊的描绘可追溯至《诗经》。“嘤其鸣矣,求其友声”以鸟鸣喻示对友情的渴望,开创了以自然意象寄托情谊的传统,汉代《古诗十九首》中“昔我同门友,高举振六翮”的慨叹,则展现了早期文人对友谊变迁的深刻感悟。

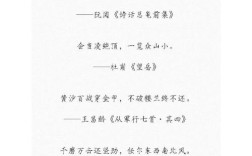

至唐代,诗歌艺术达到巅峰,友谊主题的创作也愈加丰富,王勃《送杜少府之任蜀州》中“海内存知己,天涯若比邻”以地理距离与心理距离的对比,构建出超越空间的友情观,李白《赠汪伦》以“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”的比喻,将抽象情感具象化,这种以实写虚的手法成为后世典范。

宋代词人将友情表达推向新高度,苏轼《水调歌头·明月几时有》虽以怀亲为题,但“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的哲思,同样适用于友情的诠释,柳永《雨霖铃》中“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的场景描写,则展现了离别时分的复杂心绪。

创作背景与情感共鸣

理解友谊诗歌,必须结合创作背景,白居易《问刘十九》“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”的温馨邀约,创作于诗人贬官江州时期,简朴生活中的真挚邀请,反而凸显了友情的珍贵,这种在困境中愈加闪耀的情谊,正是诗歌打动人心之处。

杜甫《梦李白二首》的创作背景更为特殊,当时李白因永王璘案流放夜郎,杜甫冒着政治风险写下“故人入我梦,明我长相忆”,不仅体现了个人的深厚情谊,更展现了超越政治立场的纯粹友情,这种在特殊历史语境下的人性光辉,使作品具有了永恒价值。

艺术手法与情感传递

友谊诗歌的艺术表现手法多样,其中比兴最为常见,王维《渭城曲》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”通过饮酒这一日常行为,寄托了对友人前路艰辛的关切,景物描写与情感抒发自然融合,达到情景交融的境界。

象征手法的运用也极具特色,李商隐《夜雨寄北》中“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,以“剪烛”这一具体动作象征友人重逢的温馨场景,虚实相生的写法拓展了诗意空间。

对仗工整的句式增强了诗歌的韵律美,王勃“与君离别意,同是宦游人”的平仄对应,既符合格律要求,又深化了情感表达,这种形式与内容的完美统一,是中国古典诗词的独特魅力。

现代传承与创新表达

随着时代发展,友谊主题的诗歌创作也在不断创新,现代诗歌虽打破格律束缚,但情感内核始终未变,徐志摩《偶然》中“你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的,方向”以海洋意象隐喻人生的相遇与别离,延续了古典诗歌的象征传统,又注入了现代人对友情的理解。

当代网络诗歌中,“山海皆可平,难平是人心”等诗句的流行,说明古典诗词的意境仍在影响当下的情感表达,这种跨越时代的共鸣,证明了优秀诗歌的生命力。

诗歌在日常生活中的应用

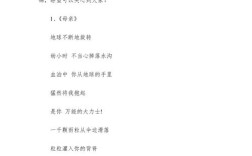

友谊诗歌不仅是文学欣赏的对象,更可融入日常生活,在友人生日时,选用“人生交契无老少,论交何必先同调”表达跨越年龄的相知;临别赠言中,“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”既能慰藉离愁,又可传递祝福。

在现代通讯中,恰当引用诗句也能增进情感交流,当朋友面临困境,一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的鼓励,往往比简单安慰更有力量,这种将古典智慧融入现代生活的做法,让传统文化焕发新的生机。

诗歌鉴赏的基本方法

欣赏友谊主题的诗歌,建议从三个层面入手:首先是理解字面意思,把握基本情感倾向;其次是分析艺术手法,体会作者的匠心独运;最后是结合自身经历,建立个人化的情感连接。

以高适《别董大》为例,“千里黄云白日曛”的景物描写营造出离别氛围,而“莫愁前路无知己”的劝慰则转折出积极意境,这种由景入情、由悲转喜的情感曲线,正是需要细细品味的艺术特色。

文化价值与当代意义

友谊诗歌的文化价值不仅在于艺术成就,更在于构建了特殊的情感表达体系,在这个体系中,自然景物成为情感符号,日常行为蕴含深意,这种独特的表达方式,为现代人提供了丰富的情感语言。

在快节奏的当代社会,重读这些凝聚着智慧的诗句,能帮助我们重新思考友情的本质,正如孔子所言:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”诗歌不仅是文学形式,更是滋养心灵、增进人际理解的重要途径。

通过系统了解友谊主题的诗歌,我们不仅能提升文学素养,还能在古今情感的共鸣中,找到处理现代人际关系的智慧,这种跨越时空的对话,正是传统文化给予我们的宝贵礼物。