暮色四合时,总有些句子会不期而至,像老友叩门,它们或许来自千年前的一个清晨,或许源于百年前的一次别离,这些被时光打磨得温润如玉的文字,我们称之为诗歌,它们不是故纸堆里的标本,而是依然跳动的心脏,等待着与另一个灵魂共振。

源头活水:诗歌从何处来

每一首诗都有其来处,了解这个来处,如同了解一位故人的身世。

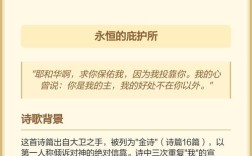

最早的诗歌总与生活息息相关。《诗经》中的“七月流火,九月授衣”,记录的是先民的劳作与天时;《荷马史诗》则是一个民族的集体记忆与英雄传说,诗歌的源头,是劳动时的号子,是祭祀时的祷词,是情人间的低语,它从不是书斋里的凭空创造,而是生命经验的凝练。

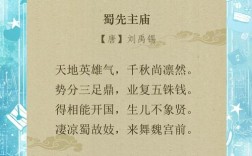

到了个人创作的年代,诗歌的出处便与诗人的足迹紧密相连,读李白的《早发白帝城》,需知他正行于流放遇赦的归途,那份“轻舟已过万重山”的轻快,是劫后余生的狂喜,杜甫的“国破山河在,城春草木深”,沉痛刻骨,其背景是安史之乱中沦陷的长安,不了解这层背景,读到的便只是字句的皮毛。

诗人的生命轨迹,是其作品最详尽的注脚,王维的半官半隐,造就了其诗中有画的禅意;苏轼的屡遭贬谪,锤炼出“一蓑烟雨任平生”的旷达,诗歌的出处,不仅是地理的,更是心灵的。

知人论世:与诗人相遇

读诗,亦是读人,我们通过文字,与一个个鲜活的灵魂对话。

理解一位诗人,需将其放回所处的时代,南宋的陆游、辛弃疾,其诗词中弥漫着挥之不去的家国之痛与收复之志,这是时代的烙印,同样,了解但丁的《神曲》,离不开中世纪意大利的宗教与政治背景。

伟大的诗人总能超越时代,触及人类共通的情感,李商隐的无题诗,将爱情的怅惘与人生的况味写得极尽朦胧之美,让后世读者各以其情自得,莎士比亚的十四行诗,探讨时间、美与爱的不朽,其情感内核至今依然鲜活。

走近一位诗人,最好能通读其作品全集,你会发现,豪放的李白也有“何处是归程?长亭更短亭”的迷茫;婉约的李清照亦有“生当作人杰,死亦为鬼雄”的金刚怒目,这种复杂与立体,正是诗歌魅力的重要组成部分。

匠心独运:诗歌如何被创造

诗歌是情感的艺术,更是语言的技术,其创作手法,是诗人将内心风暴转化为文字秩序的魔法。

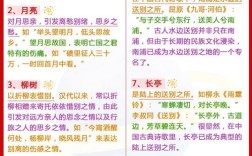

意象的营造是核心手法,诗人很少直白地诉说情感,而是通过意象来传递,马致远的《天净沙·秋思》,通过“枯藤老树昏鸦”等一系列意象的叠加,将游子愁思渲染得淋漓尽致,庞德的《在地铁车站》,那句“人群中这些面孔的幽灵一般显现;湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣”,正是意象派诗歌的典范。

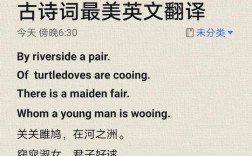

韵律与节奏是诗歌的呼吸,中国古典诗词的平仄、对仗、押韵,构建了一种独特的声音之美,即便在现代诗中,节奏也至关重要,它内在的旋律感是区分诗与散文的关键。

象征与隐喻,赋予诗歌深度,艾略特的《荒原》,整首诗就是一个巨大的象征,指向战后西方精神的失落,李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,以具象的江水比喻抽象的愁绪,使之成为可感的存在。

为我所用:让诗歌走入当下

诗歌并非高悬于殿堂的奢侈品,它本应融入我们的日常生活,成为精神的滋养。

诗歌是情感的容器,当你喜悦时,可以吟诵孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”;当你孤独时,陈子昂的“前不见古人,后不见来者”会与你共鸣,它为我们无法言说的情绪,找到了最精准的表达。

诗歌是审美的训练,长期阅读“大漠孤烟直,长河落日圆”这样的诗句,能锤炼我们对线条、色彩与构图的感知力,品味“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,能培养我们对幽微之美的觉察。

诗歌更是思想的磨刀石,读屈原的《天问》,是在感受对宇宙本源的好奇与探索;读苏轼的《题西林壁》,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是在学习跳出自身局限看问题的智慧。

将诗歌用起来,可以很简单,在书信或交谈中,恰当地引用一句诗,胜过千言万语,在书房悬挂一幅抄录着心爱诗篇的字画,让诗意浸润生活,甚至,在某个心有所感的瞬间,尝试用诗的形式记录下自己的思绪,完成一次与古人的唱和。

这些故人留下的诗歌,是穿越时间峡谷的回声,它们告诉我们,关于爱、关于美、关于生命的所有困惑与欣喜,古人都曾经历过,并给出了他们极致的表达,我们今日读诗,不是在考古,而是在一片看似荒芜的精神土地上,寻找那些早已埋下的泉眼,一旦挖开,便有清冽的活水涌出,滋养我们干渴的现代灵魂,这或许就是诗歌于我们最珍贵的馈赠:它让我们在喧嚣的尘世中,得以辨认出自己内心最深处的轮廓,并意识到,我们从不孤独。