春的脚步悄然而至,泥土的芬芳与草木的萌动交织成季节的序曲,自古以来,文人墨客便热衷于将植树这一充满生机的活动凝练于字里行间,化作动人的诗篇,这些作品不仅是文学瑰宝,更承载着古人对自然、生命与家园的深刻理解,让我们一同走进这些关于春天植树的诗歌世界,探寻其背后的文化脉络与艺术魅力。

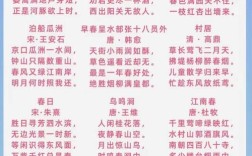

古典诗词中的植树意象

在中国古典文学的长河中,植树题材的诗歌犹如一颗颗璀璨的明珠,闪耀着智慧与情感的光芒,唐代诗人杜甫在《诣徐卿觅果栽》中写道:“草堂少花今欲栽,不问绿李与黄梅,石笋街中却归去,果园坊里为求来。”这首诗生动记录了诗人向友人寻求果树苗木的情景,不仅展现了唐代文人植树绿化的生活情趣,更折射出当时社会对园林艺术的追求,杜甫生活在安史之乱后的重建时期,其诗作中常流露出对安定生活的向往,植树这一行为恰恰象征着新生与希望。

白居易的《春葺新居》同样值得品读:“江州司马日,忠州刺史时,栽松满后院,种柳荫前墀。”这首诗创作于诗人被贬江州期间,通过描绘植树造景的细节,抒发了虽处逆境仍不忘营造美好生活环境的豁达心境,诗中“栽松”“种柳”的意象,既是对物理空间的改造,也是精神家园的建构。

诗歌的创作背景与文化内涵

这些植树诗歌的创作往往与时代背景紧密相连,宋代文人苏轼在《和董传留别》中吟诵:“手植青松三百树,等闲看得绿成荫。”此诗作于苏轼被贬黄州期间,表面的植树活动实则寄托了诗人坚韧不拔的精神品格,在政治失意的境遇下,植树成为文人抒发情怀、寄托理想的重要方式。

明代政治家于谦的《植树》诗更将这一主题提升到新的高度:“一粒种子入土中,他年定见参天松,但愿众生皆如是,天下何愁不春风。”此诗以植树喻育人,表达了作者对人才培养与社会教化的深刻思考,于谦作为一代名臣,其诗作自然流露出经世致用的思想特质。

诗词鉴赏方法与技巧

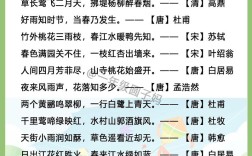

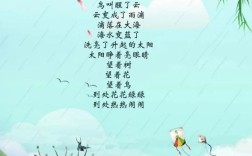

欣赏植树题材的诗词,需掌握几个关键要领,首先当关注诗歌中的意象运用,如柳树常象征离别与思念,松树代表坚贞不屈,桃李暗喻学生或人才,理解这些意象的特定含义,能帮助我们更深入地把握诗歌主旨。

其次要注意诗词中的表现手法,比喻、拟人、对仗等修辞在植树诗中屡见不鲜,如“栽柳待莺来”一句,既写实景又含期待,虚实相生,韵味无穷,再如“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”,通过竹子的生长现象,阐释了新旧更替、薪火相传的哲理。

诵读时应细细品味诗歌的韵律美,植树题材诗词多采用明快的节奏和清新的韵脚,如“春风吹绿湖边草,细雨润红岸上花”,平仄相间,朗朗上口,仿佛让人感受到春风拂面的惬意。

诗歌在现代生活中的应用

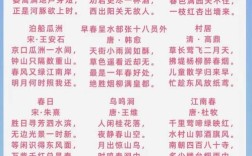

古典植树诗词在当代仍具有鲜活的生命力,在园林景观设计中,恰当引用相关诗句能提升文化品位;在环保教育中,这些诗作是传播生态理念的生动教材;在文学创作中,它们提供了丰富的意象宝库与创作灵感。

比如在规划城市绿地时,“绿树村边合,青山郭外斜”的意境可启发设计思路;开展青少年环保教育时,“植树造林滋沃土,防风固沙护良田”的诗句能形象传达生态保护的重要性;进行文学创作时,“春来万物生,植树正当时”的朴素表达依然动人。

诗歌鉴赏的深层价值

深入研读植树题材诗词,不仅能提升文学素养,更有助于建构人与自然和谐共生的生态观,这些诗作将具体的植树活动升华为对生命成长、时光流转的哲思,使读者在品味诗意的同时,获得精神的滋养。

如清代诗人袁枚在《植树》中所述:“枝枝相对叶相当,初种移来小树秧,但愿十年垂荫后,有人同样纳清凉。”这种超越时空的仁爱胸怀与远见卓识,正是古典诗词永恒魅力之所在。

在春意盎然的时节,重温这些植树诗篇,我们不仅能感受到古人对自然的热爱,更能领悟到中华文化中“天人合一”的智慧,让这些优美的诗句伴随我们种下每一棵树苗,也种下对美好未来的期许,当绿树成荫时,我们便会懂得,诗歌与树木一样,都是留给后世最珍贵的礼物。